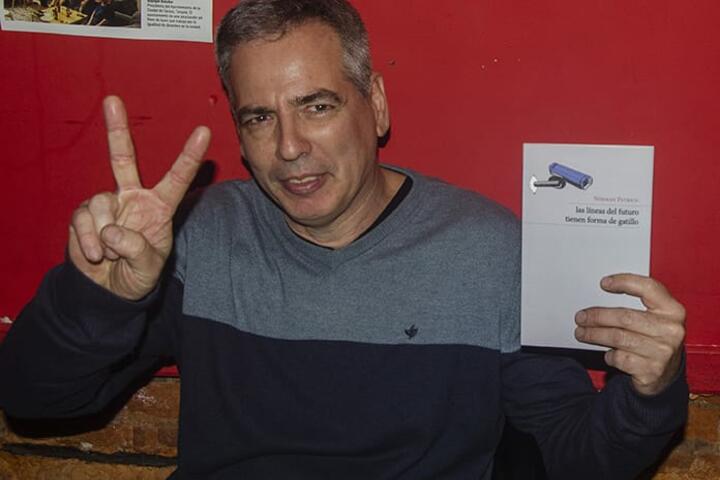

Norman Petrich: “En mi caso, militancia política y militancia poética muchas veces son la misma”

En la búsqueda de dar a conocer el trabajo de los escritores que la integran, AGENCIA PACO URONDO conversó con el poeta y editor Norman Petrich (tiene publicado seis libros, entre ellos fuegos levantados en las sombras vigiladas, pájaros entrenados en el consuelo y las líneas del futuro tienen forma de gatillo, su último libro que salió por La mariposa y el iguana en el año 2023) sobre sus métodos de trabajo, sus preferencias y la federalización de la literatura.

Agencia Paco Urondo: Naciste en Entre Ríos en 1972, pero vivís en Rosario desde el 75, podríamos decir que ya sos más rosarino que entrerriano. La primera pregunta es ¿cómo llegaste a la poesía y qué lugar ocupa en tu vida?

Norman Petrich: Como a quienes nos gusta mucho la poesía, ocupa un lugar importante. Yo no empecé a escribir de muy chico. Mi camino para llegar a la poesía fue bastante largo, puedo decir que mi primera experiencia en la escritura fueron las cartas, lo cual delata un poco mi edad. Las cartas que escribía a amigos, amigas, toda la correspondencia epistolar, más adelante, con otros escritores.

Más adelante ya aparecieron los email, lamentablemente. Digo lamentablemente porque es un lindo recuerdo tener cartas de escritores conocidos, es un ejercicio escriturario de por sí. El germen estaba ya ahí, le ibas poniendo un poco de tu narrativa. Después, obviamente, la lectura estuvo primero. Eso sería un buen título. Podemos decir que la puerta o el portón por donde entré a la poesía fue Mario Benedetti, no me avergüenza decirlo.

APU: Creo que todos entramos por ahí.

N.P.: Por lo menos unos cuantos, aunque algunos no lo reconocen. Después, su amigo Gelman y desde ahí, un prisma muy grande de poetas, en cantidades interesantes. Olga Orozco, Alberto Szpunberg por nombrar a algunos, Susana Thénon. Algunos que son narradores, pero con una poesía inmensa, como Libertad Demitrópulos.

APU: Cuando te iniciaste en esta incursión por la poesía no había tantas mujeres, por lo menos visibles o editadas.

N.P.: Inclusive, uno lo naturalizaba. Siempre digo que un buen ejercicio fue escuchar una vez, hace mucho tiempo, la propuesta de sacar de la biblioteca los libros que estaban escritos por varones y ver qué te quedaba. Y la biblioteca quedaba realmente flaca. Es un espacio que se fueron ganando las mujeres por el cual vienen luchando desde hace mucho tiempo. Te nombré a Olga Orozco, a Susana Thénon, no son escritoras de este siglo sino más bien de la segunda mitad del siglo 20. Hay anteriores, pero por ahí podemos encontrar un sector o un grupo que empezó a reclamar un espacio que les correspondía.

APU: Por suerte, hoy, está deconstruido, eso.

N.P.: Está mucho más abierto, hay un espacio más compartido.

APU: Buscando otra cosa encontré una entrevista que le hizo Juana Bignozzi a Juanele Ortiz y este último destaca que la piedra de toque en el poeta, es el paisaje ¿Qué es el paisaje en el proceso creativo, para vos?

N.P.: Juanele es un poeta que admiro mucho, El Gualeguay tal vez sea una de las obras que más tengo en referencia. Comparto lo dicho por él. En mi caso, el paisaje es uno urbano, un paisaje muy interactuado, muy invadido por la presencia del hombre. Como dice Carlos Drumond de Andrade, poeta que también admiro mucho, mi materia prima es el hombre presente, el tiempo presente. Sobre todo en este último libro, las líneas del futuro tienen forma de gatillo, el paisaje es totalmente urbano, si bien la preponderancia la tienen las personas.

Es un solo poema largo, si se quiere épico, donde hay una voz coral, porque no es sólo la voz poética o narradora la que va contando la historia, sino que participan otros personajes como “lagarto” o “mi vecino”, y entre todos vas construyendo el decir del libro. Está esa preponderancia, pero hay un paisaje urbano presente todo el tiempo y a veces deja de ser secundario para convertirse en primario o en la misma línea de los personajes.

APU: Eso que decís está emparentado con otra parte de la entrevista donde Juanele retoma a Thomas Mann cuando dice que no concibe un escritor sin cultura política, estar insertado en lo que sucede, en alerta ¿En tu poesía existe ese contexto histórico?

N.P.: Sí, existe, más teniendo en cuenta lo que te dije antes de la materia con la que trabajo. Por lo menos en mi caso. Habrá que preguntarse, entonces, qué es el contexto histórico o contexto político para otros escritores. No será la política, será otra cosa. En mi caso, militancia política y militancia poética muchas veces son la misma.

Este libro lo empecé a escribir hace bastante tiempo. Más o menos en 2014, me fui a vivir a un barrio alejado del centro. Rosario es una ciudad que expulsa hacia fuera. Hoy día, muy poca gente puede comprar inmuebles dentro de ella, generalmente lo hacen los grandes emprendimientos para adquirir casas viejas, tirarlas abajo y levantar edificios; entonces aquel que quiere construir probablemente tenga que ir a Funes, a Roldán, a Ibarlucea, localidades cercanas.

Generalmente, lo que hacen es venir a trabajar a Rosario y después se vuelven a hacia esa localidades, realizando distancias de 30 a 40 km. Con esto quiero decir que muchas veces (lo que me sucedió a mí) terminás llegando a “poblar” un lugar donde ya hay gente, donde hay asentamientos, donde la población es más precaria, con otros códigos y uno llega tipo colono invasor a instalarse. Todo eso, obviamente, es un choque.

Hay una circunvalación, una vía rápida que, como su nombre lo indica, circunvala la ciudad. Se dice que la Circunvalación divide lo que se ve de lo que no se ve. Tuve la sensación cuando me mudé a ese lugar alejado, que no vivía ni de un lado ni del otro, sino sobre la línea que dividía. Más o menos por ahí va el libro.

APU: Este ejercicio de la mirada poética a vos, viviendo ahí, te mantuvo en alerta.

N.P.: Creo que fue una explosión, en esto que vos me preguntabas primero de qué lugar tiene la poesía. La poesía fue la forma que encontré de reflejar eso que estaba viendo, que estaba viviendo. Por supuesto, no está escrito en primera persona, no estoy contando algo que me pasó a mí. Ponele que al principio haya salido en borbotones algo más panfletario. Es un libro que empecé a escribir en el 2014 y recién lo publiqué en el 2023; hay todo un laburo.

APU: Lo publicaste cuando empieza a surgir, como una suerte de novedad para los medios hegemónicos, lo que está pasando en Rosario y vos lo traes desde 2014.

N.P.: Es muy interesante lo que marcás porque es una clara muestra de que esto no es reciente. Estoy diciendo que lo empecé a escribir en el 2014 y hay cosas que vos las leés y parecieran de ayer. Esto no es nuevo y las soluciones que están intentando tampoco. Y a veces, la palabra poética se adelanta a los hechos.

“Hay un paisaje urbano presente todo el tiempo y a veces deja de ser secundario para convertirse en primario”.

APU: Estamos situados en Rosario y me viene bien para preguntarte por algo tan complejo como es la federalización de la palabra ¿Es un concepto, una idea bonita o es una acción concreta?

N.P.: Interesante esto de una acción concreta. No creo que lo sea en este momento, pero sí que hay un montón de voluntades para que eso, alguna vez se concrete. Si bien hay una centralidad, hay un montón de movimientos intentando que eso cambie. Algunos ejemplos. Una de las primeras veces que leí en Buenos Aires fue en un ciclo que organizaba Inés Manzano que se llamaba Interiores, donde un día de cada mes invitaba a poetas de distintas provincias a leer en Capital. El año pasado cursé una diplomatura, un pregrado de Literatura de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario.

¿Por qué lo cito? Porque me parece muy interesante el hecho de que en un lugar donde la carrera de Literatura prácticamente no toca autores rosarinos, si los toca es muy por arriba, se abra una diplomatura. Es como avalar institucionalmente la idea de poner en discusión el canon. Porque vos estás creando otro canon que es el de la Literatura de Rosario, y desde ahí estás viendo quién entra y quién no, pero ese canon tiene otra centralidad que es la de tu tierra, estás hablando de gente que caminaron las mismas calles que vos.

No es regionalismo porque ninguno escribe de la misma manera, quiero decir, para que exista un regionalismo tendría que haber una forma de escribir rosarina y yo no sé si la hay. No estoy en condiciones de negarlo, pero sí de ponerlo en duda. Hay una palabra que se está usando ahora en la Facultad o en realidad son dos, pero no me acuerdo bien como es que le dicen, centros sociales o algo así, que se refieren a los lugares muy activos en lo que a la literatura corresponde. Pienso en Córdoba, pienso en Rosario, si se quiere Rosario relacionado con Santa Fe, porque hay un puente entre estas dos ciudades.

Es muy interesante pensar que cada uno de esos lugares tenga su propio canon centrado desde su visión de la literatura. Que en algunos lados se tocarán con otros y en otros, no.

APU: Pipi Bosch, una poeta santafesina, contaba que la habían invitado una mesa en que se llamaba Poesía desde los bordes o algo así, y ella dijo qué borde, yo escribo desde mi pueblo que es mi centro.

N.P.: Justamente. A mí me pasa que he leído mucha literatura internacional, pero a medida que fueron pasando los años, cada vez se fue tornando más latinoamericana, argentina y últimamente con una preponderancia en la escritura de Rosario, donde hay una gran cantidad de autores de calidad, que tiene que ver con mi centralidad, la de este momento. El canon de un cordobés tendría que no ser igual al de un porteño, un rosarino. Filloy es una un personaje muy interesante y yo no sé si está dentro del canon de Buenos Aires. Estoy pensando en otros autores que al canon se le escapó y ahora lo está reacomodando, como Libertad Demitrópulos que escribió en el norte ¿Dónde encajaría?

APU: Ya que nombraste dos o tres, hacenos otras recomendaciones poéticas.

N.P.: Qué difícil, porque cuando uno nombra deja mucho afuera. Nombramos a Inés (Manzano), ella es como una chamana para la gente de nuestra generación, una gran poeta que, lamentablemente, no la tenemos con nosotros. Algo muy particular: son muy conocidas las novelas de Libertad Demitrópulos ahora, hasta hace poco ni siquiera estaban reeditadas, pero su primer libro fue de poesía y siempre digo que sus novelas son muy poéticas. Qué interesante poder conocer ese primer libro de poesía que ahora se está por reeditar, ahí está el germen de su narración. También Alfredo Luna, poeta catamarqueño que me encanta. Lidia Rocha es una gran poeta, ahí, de Buenos Aires. Conocí en el Festival (Internacional de Poesía de Rosario) del año pasado a una poeta catamarqueña que habla, si querés, desde lo originario. Se llama Rosario Andrada, me pareció impresionante. Caro Lesta, otra gran poeta que me gustó mucho. Estoy recordando y tirando autores más cercanos. Un libro que recomiendo, ganó el año pasado el premio Municipalidad de Cosquín…

En Cosquín, al mismo tiempo que se hace el Festival de Folclore, se realiza uno de poesía. El año pasado, creo que la biblioteca o la escuela donde se hace, cumplía años y se hizo un concurso que ganó Jotaele Andrade con un libro que se llama Gánimeth. Es un librazo. Mirá qué casualidad, al igual que las líneas… es un poema único, una poema épico, una sola historia.

(Lagarto dice que si las manos/ van en busca de billetes/ a los bolsillos/ y no encuentran nada/ de allí no deben salir,/ se pierde las manos/ al mirarse las palmas/ y ver que las líneas del futuro/ tienen forma de gatillo:/ en una mano dice matar/ en la otra dice morir/ mejor dejarlas bien adentro)// (ellos nacieron muertos/ dice mi vecino/ crecieron muertos/ vieron caer a los amigos/ que ya estaban muertos/ de la misma forma/ en que se ve caer/ a los otros/ cuando el muerto/ comienza a disparar// para ellos/ Papá Noel ya estaba muerto/ los Reyes Magos estaban muertos/ como ahora el farmacéutico está muerto/ pero de esto último/ ya hablan las noticias/ de eso/ y de que se pudran que se pudran bien adentro/ que no crucen las líneas de sombras/ nunca más// Lagarto escupe/ Lagarto habla./ No sé cuál de las dos cosas/ está haciendo ahora:// mi viejo/ siempre les decía a los pibes/ que para salir TODOS de acá/ había que ser/ buenos soldados de Perón// algo entendieron y algo no,/ los pibes/ ellos creen hoy/ que la única salida/ es ser soldados del Pera/ y donde el Pera va,/ no vuelve a ser gris/ el color del cemento// porque aquí/ dice mi vecino/ el estado se repliega/ hasta su no existencia/ aquí/ el estado es el Pera/ en estos lugares lejanos/ a esos/ donde señala al río/ la proa del monumento// (Lagarto dice que fue entonces/ cuando desembarcaron/ los hombres de verde/ sus chalecos y fusiles/ pasaron a formar parte del paisaje/ ocuparon territorios/ donde/ las manos no terminan en las uñas/ sino en la pared)// hay ganas de hacer algo/ dice mi vecino/ se habla de hacer algo/ pero hay miedo de hacer algo/ y ya no se hace// (no quieren/ no pueden/ no sabrían/ tendrían que/ pero sería demasiado/ sería pensar/ pensar en ser/ ser el que se corre para/ el que se para y descubre lo/ descubre que sí/ si es que/ pero no/ no saben/ no quieren/ ni tampoco podrían)

APU: En tu libro se ve como pinturas, uno puede ver la imagen, la acción.

N. P.: Para mí es muy importante, en la poesía, la melopea, el sonido, la música. Tiene música propia. Yo digo que soy de una generación que viene del rock sinfónico y siento que tengo ese ritmo. La forma de leer de los pibes tiene una musicalidad del hip hop, del rap, tienen otro tipo de música, pero que también es interesante.

APU: Como decía Piglia, escuchar esa musiquita cuando está por venir el poema, la producción, la obra.

N.P.: Y reconocerla. Al fin y al cabo, como le dice Paco Urondo a Gelman o al revés, por fin reconoció en ese rumor que escuchaba en su oreja, su propia voz.