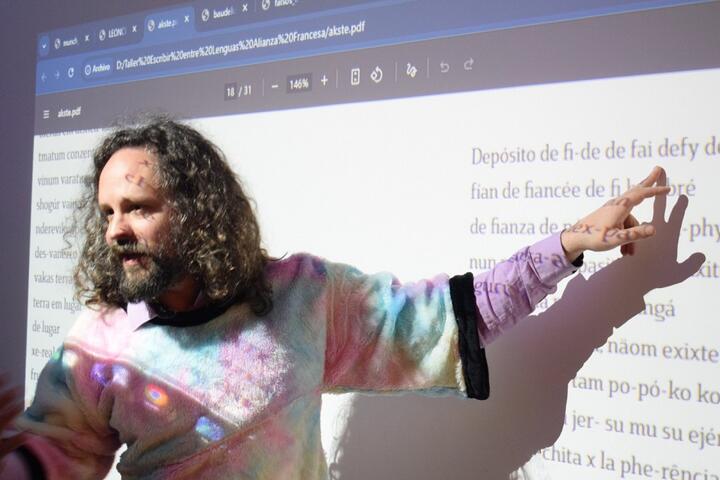

Lupette: “Fue casi automático querer narrar algo, intentaba saber qué me estaban contando esos vinos”

FRACTURA, suplemento literario de APU, dialogó con el escritor sobre 75 catas y ese maridaje entre literatura y vinos.

Léonce W. Lupette (Gottingen, 1986) Escritor y traductor franco-alemán. Entre sus poemarios figuran Einzimmerspringbrunnenbuch, en co-autoría con Tobías Amslinger (2009) Tableteenzoo (Luxbooks, 2013) Äkste&Änkste denkste (2017) y 75 Catas (2025) ambos por Fadel &Fadel. Su última publicación en Alemania ha sido Die Flüchtigkeit im Fossilen. Eine Selbstübersetzung (2024).Ha incursionado, asimismo, en la prosa con Locro (2020) y participa con reseñas de libros en diversas publicaciones argentinas y extranjeras. Vive y trabaja en Argentina desde 2010. FRACTURA, suplemento literario de AGENCIA PACO URONDO, dialogó sobre 75 catas y ese maridaje entre literatura y vinos.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo apareció la primera idea de escribir acerca de la experiencia de catar vinos?

Léonce W. Lupette: Como narro en el prólogo del libro, el disparador anecdótico fue por 2019, el año prepandémico, cuando fui invitado a un festival de poesía en Ostrava, República Checa. Ahí, cosa que no sabía, se hacen muy buenos vinos blancos. Fue muy gracioso porque, sin hablar el idioma, intentaba entender sobre los vinos con el “vinotecario”, sin éxito; entonces, me hizo esperar y volvió con la dueña de una rotisería de al lado, que hablaba inglés y así, triangulando, me llevé tres vinos.

A todo esto, tenía que hacer parte del tramo de regreso en micro hasta el aeropuerto de Cracovia, en Polonia, y de allí volar hasta Alemania. En el aeropuerto, recordé que no se pueden llevar líquidos con el equipaje de mano. De golpe, no sabía qué hacer: no podía despachar mi equipaje de mano como valija y tampoco había oficina de correo para enviarme los vinos. Lo que sí tenía, era tiempo: disponía de cuatro horas. No conseguí sacacorchos en ninguna tienda. Recordé que había un hotel cuatro estrellas cerca del aeropuerto.

Fui, entré al restorán y divisé enseguida a mi presa. Como buen sommelier, hablaba en francés; le expliqué mi acuciante problema y lo entendió al toque: me descorchó los tres vinos, no quiso aceptar ninguna propina e incluso me dio unos vasitos.

Entonces, volví al aeropuerto, encontré un rincón que tenía una especie de taburete, me senté y empecé a catar esos vinos. Al mismo tiempo, iba recordando los días pasados: las fronteras, los idiomas…e intenté comprender qué me pasaba con esos vinos cuyas etiquetas no entendía.

APU: A partir de eso, supongo, es que decidiste sistematizar la cata de vinos con los recuerdos.

L.L.: Al no saber lo que decían las etiquetas, fue realmente una sorpresa lo que estaba tomando. Tenía cero puntos de referencia, además de la barrera lingüística. Y en medio de ese entrejuego de lo vivido, el estar entre fronteras e idiomas, fue algo casi automático de querer narrar algo. De hecho, empezó más como un microrrelato que como una poesía. Intentaba saber qué me estaban contando esos vinos.

APU: Lo que noto, en algunos textos de 75 Catas, son alusiones -veladas o muy sutiles- a contextos políticos. Incluso, hay una línea “¿Cuántas manos habrán sido parte de esta cosecha?, que me hizo acordar a Brecht”.

L.L.: Sí, cierto. No había pensado en Brecht, el gesto es el mismo. El trabajo de cosechero es muy duro. De hecho, hay estudios sobre esclavismo negro histórico en Burdeos, los cosecheros en el sur de Francia, donde hoy sigue habiendo estructuras muy explotadoras y hasta casos de trata en algunas partes de la viticultura europea (y, supongo, en otras partes del mundo, también) De todos modos, las personas que cosechan suelen ser las más invisibilizadas en toda la cadena de comercialización, comunicación y recepción del vino.

APU: Una constante en tu libro es el desplazamiento, tanto en el espacio como en una dimensión temporal. Pienso en el arenero que mencionás y que de pronto, inopinadamente, aparezcan dinosaurios. ¿A qué vienen tales desplazamientos?

L.L.: Hay desplazamientos que tienen varios significados. Para empezar, es un libro escrito en pandemia. Para mí, el encierro fue muy largo, y me hizo mucho daño físico y mental. Este libro es otra forma de viajar. En esos desplazamientos, hay claramente un afán por traspasar fronteras, de viajar, de imaginarme lugares y el vino es, justamente, la bebida por excelencia que permite eso: traspasar lugares.

APU: También hay momentos en que parecieras estar hablando de otra cosa. Pienso en ese poema en que aparecen migas de pan en una tostadora y, de pronto, “estamos contra las cuerdas”.

L.L.: Eso, al menos para mí, es lo que permite el vino. Estás sentado a una mesa y, sin proponértelo, empezás a trascender esa escena inicial a través del olfato, de los colores, bebiendo. Como es sabido, la memoria olfativa es la que más nos retrotrae a ciertos recuerdos así como a otros tiempos y espacios. Entonces, muy rápidamente se empiezan a mezclar los recuerdos con lo presente y con distintos ambientes. En cuanto al interés histórico, vos mencionabas los dinosaurios, el paleolítico: todo eso también está en el estrato geológico que atraviesa el vino.

APU: Las capas y las cepas.

L.L.: Sin duda alguna. Y es también practicar algo de la historiografía caótica de lo propio, lo biográfico.

APU: Y bastante sesgada, ¿no? Porque no ponés fechas.

L.L.: No, porque ya figuran las añadas de los vinos, esas son las fechas. A veces, como ocurre con los recuerdos, se reproduce cierta imprevisibilidad de la memoria. Por ejemplo, yo sé que esa tostadora remite a mi abuela; se entiende que es una vieja tostadora. Yo puedo decir que recuerdo cuando iba a la casa de mi abuela en Francia, que a la mañana me hacía rodajas en esa tostadora; pero, siendo algo que atraviesa toda mi infancia, no tiene mucho sentido ponerle una fecha exacta.

APU: ¿Qué hay de tu gusto por la paradoja? Hay frases como “por fin un comienzo” o “años antes que son años después”, no veo sólo un barroco sintáctico sino que hay una matriz en el contraste de ideas.

L.L.- Eso también tiene que ver con la no linealidad, lo no planificable que es la percepción y, también, tiempo. No sólo el tiempo del y en el lenguaje, sino el tiempo en general. Hoy, justamente, leía en un texto de Mario Carretero que el pasado no fue siempre el mismo pasado, o sea, no se interpretó de la misma manera. Por ejemplo, la conquista de América. En algún momento, fue solamente la etapa del descubrimiento, de eso que la mayoría de las personas no se enteraba en tiempo real.

La noticia de que se hubiera “descubierto” América fue una que tardó décadas e incluso siglos en llegar al común de la gente. Tampoco nadie sabía quién era Colón y esa figura recién se introduce sistemáticamente en los discursos históricos en el siglo XIX con fines nacionalistas, es decir, con fuertes tergiversaciones de la historia. Sí, esas paradojas existen y conviven, en el sentido de que pasado, presente y futuro están mucho más interconectados de lo que a primera vista parece.

APU: Grenouille, el protagonista de El Perfume de Süskind, coleccionaba en su memoria los distintos aromas y fragancias; creo que en esa instantaneidad simultánea del gusto se anula esas fronteras geográficas o cruces temporales.

L.L.: Es también paradójico, o en algunos casos contradictorio, porque a veces manifestamos seguridad acerca de un recuerdo que, cuando nos juntamos con alguien que vivió también dicho acontecimiento, quizás lo haga de una forma completamente distinta y no hay manera de hacer congeniar esas dos versiones, ¿no?

APU: Lo que sí me parece consciente es la búsqueda de cierto efecto fónico-dáctilos-dátiles y otros por el estilo.

L.L.: Sí, ese trabajo fónico es lo que va estructurando cada poema. Dicha forma de estructurar tiene una lógica sonora, pero también influye sobre lo semántico. En la traducción de lo sensorial a lo consciente y también, vía traducción, de lo vivido al presente.

“Mi cultura audiovisual siempre estuvo llena de glitches”.

APU: ¿Puede haber, también, algún juego con la etimología? Porque dáctilos va también por los dedos.

L.L.: Absolutamente. Creo que ahí se encuentra un paralelismo con la estructuración de los recuerdos: estructurar un poema, darle sentido a través de una lógica sonora y de redes fonéticas, creando instancias semánticas. Algo parecido ocurre cuando elegimos ciertos criterios para ordenar y estructurar el caos que son nuestros recuerdos, que es nuestra memoria. Así vamos armando nuestras líneas de tiempo y narraciones autobiográficas.

APU: Hay, también, una propensión a crear una épica de lo mínimo: con las grosellas, con las nueces, un momento de plenitud y celebración de ese mundo natural.

L.L.: No diría “natural”. Esas son las aporías del lenguaje. Propiamente hablando, no hay nada natural ya que todo está mediado, filtrado, fermentado, embotellado, descorchado y bebido. Eso ya es plenamente cultural, no hay bebida más cultural que el vino. Yo diría que la cuestión pasa más por traducir lo que está pasando. Ahí sí está el sentimiento de plenitud, porque dispongo del olfato, del gusto, de la vista, de muchos disparadores sensoriales, sin hablar de los posibles efectos del alcohol.

APU: Me llama la atención el poder evocador de las palabras, los pares semánticamente correlativos como heim y Geheimnis y quisiera preguntarte, dado que escribiste los poemas en castellano y realizaste tu autotraducción al alemán, ¿cómo fue el trabajo de hacer esas asociaciones en uno y otro idioma?

L.L.: Eso fue muy frustrante al principio, porque muchas veces yo suelo reescribir textos que ya escribí en un idioma. Empiezo a traducir, pero después divago y eso se transforma en otro poema, son otras versiones, no sé cómo llamarlo. Y con este libro sentí, sí, que yo no podía alejarme demasiado del formato al reescribirlos. Me explico: son textos tan formalistas tanto en su serialidad como en su aspecto visual, ya que son bloques que, en cierto modo, evocan etiquetas. Y, al mismo tiempo, debía ser una reescritura: tenía que evocar las sensaciones, los recuerdos, las capas semánticas en el contexto de ciertas lógicas fónicas.

Eso, te decía, me frustró mucho en un principio, porque fue muy difícil y porque tenía la impresión de que el yo-autor estuviese mirando constantemente lo que hiciera el yo-traductor. Entonces me quedé demasiado pegado al texto y eso no funcionaba. Me costó muchísimo alejarme lo suficiente y aceptar al propio texto como ajeno, para tener la libertad suficiente de tomarme ciertas licencias y…cambiar, por ejemplo, un queso roquefort por crema de leche, por decirte algo. Entonces quedábamos en el mismo campo de fermentos, pero con otro producto, que en el alemán me posibilita redes sonoro-semánticas que en el español no tendría.

APU: Hay una palabra que aparece en tu libro: glitche. ¿Formó parte de tu poética dicho concepto o por qué apareció?

L.L.: Es una palabra que proviene del mundo audiovisual, pero puede aparecer también en la poesía sonora. Son esas fallas en las pistas sonoras, una distorsión leve. Es un concepto bastante útil para referirse a fallas, a deslizamientos que ocurren con la memoria. Todos tenemos glitches.

APU: ¿Y si tuvieras que traducir glitches?

L.L.: No hace falta. Es un anglicismo frecuente: da lo mismo usarlo en alemán o en castellano. Y yo me crié, todavía, con cintas VHS, con casettes, con CDs grabados, de mala calidad. Mi cultura audiovisual siempre estuvo llena de glitches. Y la memoria de uno, por lo tanto, también los tiene.

APU: Entiendo que escribiste en castellano el manuscrito o archivo original, pero ¿qué publicaste primero? ¿Tu autotraducción al alemán, el original? ¿Los considerás dos libros distintos?

L.L.: Sí, primero estuvo el corpus de textos en castellano. Ese manuscrito ya estaba prácticamente armado y de ahí, con la editora alemana, seleccionamos los textos que figuran en La fugacidad en lo fósil en 2024. Salió antes de 75 Catas. Ahora, siendo una selección con traducción y posfacio propio –y sin el prólogo que tiene 75 Catas- diría que sí, que es otro libro.

APU: La misma cava de poemas, pero en distinto embotellado, ¿no?

L.L.: Muy de acuerdo. Suelo bromear con que son textos escritos en algo parecido al castellano y traducidos a algo parecido al alemán.