"Las demás cuñadas", de Nora Mazziotti: la educación sentimental en los albores del feminismo

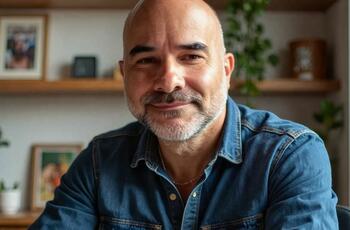

Nora Mazziotti es escritora especializada en temas de teatro, historia de los medios, televisión y telenovelas. Reflexiona sobre su reciente novela Las demás cuñadas, publicado por la editorial Paradiso.

Una obra que entrelaza memoria, ficción y testimonios íntimos para reconstruir el universo femenino de las décadas de 1930 y 1940. A partir del hallazgo de un diario personal, la autora indaga en las dinámicas familiares, los mandatos sociales, la vida cotidiana y el impacto de los medios de comunicación en la configuración de las mujeres de la época.

Agencia Paco Urondo: ¿Cómo surgió la idea de escribir esta historia de Las demás cuñadas?

Nora Mazziotti: Es una novela que parte de personajes reales, la idea más clara fue con el diario de Amalia. Tuve ese diario, es el de una mujer que murió de tuberculosis a los 20 años, en épocas en que todavía no había penicilina y era una enfermedad incurable que podía durar el tiempo que aguantara el cuerpo.

APU: ¿Qué tan importantes fueron esos diarios íntimos?

N.M.: Es una novela de mujeres y el diario íntimo, después de la época victoriana, empieza a ser una pieza clave para conocer el mundo femenino. Son cosas que las mujeres escriben en secreto, lo que no se animan a decir, lo que sueñan y lo que atesoran como recuerdo. Los diarios son fundamentales para conocer la vida cotidiana, íntima, sentimental y de sueños, de imágenes y proyecciones de las mujeres que, en los años XX, no eran cosas que podían decir de golpe, públicamente.

APU: La novela narra la construcción de las familias de esos años XX. ¿Cómo eran y qué secretos guardaban?

N.M.: La narradora tiene cinco cuñadas; el marido tenía cinco hermanas mujeres y un hermano varón, casado. Eran mujeres que la narradora conoce de grande, pero va relatando las historias de cada una por lo que se cuenta en las familias y en la de su marido. Vemos el trabajo, las peleas, los rebusques para sobrevivir, los novios, las ganas de casarse, el cine, el ir a bailar. Los secretos están presentes.

Acá partimos de un secreto grande: la narradora piensa que su marido es hijo de alguna hermana, porque entre el marido y las hermanas había más de 20 años de diferencia. La hipótesis que maneja la narradora es que es hijo de alguna hermana. Podía ser muy probable en esos años, porque se ocultaban muchas de estas historias. Eran muy comunes esos ocultamientos en las familias.

APU: Uno de los lugares centrales de la novela es la cocina. ¿Qué significa este lugar?

N.M.: Hay una hermana que es como la criada de la familia y ella cocinaba bien. No salía demasiado con sus hermanas, no estudiaba y su lugar de refugio, donde ella podía desarrollar su personalidad, era en la cocina. Realmente ahí arma su vida y sueña, porque ella también está enamorada de un hombre y ahí sueña con que va a tener un hijo, un sueño criollo.

APU: ¿Por qué el interés en escribir sobre historias de mujeres, de migración? ¿Y qué tan vigentes son en la actualidad estas historias?

N.M.: Está en mi inconsciente, me surgen esas historias con muchas mujeres. En mi casa vivía con mis padres, con mi abuela, con mi tía, y todo el tiempo me doy cuenta de que estas historias me las contaba mi abuela, que era genovesa, y del lado paterno eran calabreses. Entonces, esas historias de primos, de viajes, de los que venían, del nene que se murió, de tal cosa, de la prima que quedó huérfana... esos relatos me fascinaron siempre.

Además todo el consumo de medios masivos en esos años en particular fue muy fuerte y fue un cambio brutal en la vida de las mujeres. O sea, estaban en sus casas cocinando, pero escuchando la radio, escuchando música. Esa socialización y educación sentimental a partir de los medios. Esto lo estudié mucho, pero también me toca como testimonio y como posibilidad de soñar que tenían esas mujeres con la radio, con el cine.

APU: La industria del cine de época y las telenovelas fueron un apoyo emocional para la mujer. ¿Realmente expresaban a la sociedad en general?

N.M.: Sí, totalmente. La mujer que no podía decir que era madre y que tiene que dar a su hijo en adopción, y para no estar lejos de su hija trabaja como niñera sin decir que era la madre. Claramente demuestra un “deber ser” y también demuestra las posibilidades que hay, porque de golpe, a veces, se avanza más de lo que era el contrato social de aquel entonces.

APU: ¿Cómo ves la industria actual del cine y las telenovelas?

N.M.: Escribí mucho sobre estos temas del cine y las telenovelas en épocas donde todavía no se estudiaban, incluso para la facultad de Sociología de aquel entonces era un objeto “bastardizado” para estudiar estas temáticas. Hoy la industria está mucho más diversificada, pero siempre hay un nicho para la historia romántica, melodramática. Siguen convocando, muchas veces tienen aperturas más feministas que en esa época.

APU: Liliana Viola describe que la novela propone un ingreso a la prehistoria del feminismo.

N.M.: Pienso en que, en los años que transcurre Las demás cuñadas, también hay una cosa de un feminismo que no está formulado. Estas mujeres quieren trabajar, quieren ser independientes. No es que lo desean, sino que también lo necesitan, tienen que generar ingresos y se capacitaron para trabajar. Pero no es que tienen ganas de dejar de trabajar: ellas trabajan, y en épocas en que de golpe sufrían más. Creo que la independencia económica es fundamental para que la mujer pueda tener proyectos propios y no depender del marido. A la vez, está la cosa de seguir al marido.

APU: Contás que hay un feminismo sin estar formulado, también hubo una evolución de la mujer a partir del siglo XX; sin embargo, en la actualidad, muchas mujeres se distancian de su parte femenina porque está mal visto. ¿Qué pensás al respecto?

N.M.: Muchas mujeres dicen en los medios que son femeninas y no son feministas. No les crean: no es ni femenina ni feminista. Es una mujer que reitera los patrones del patriarcado, lo que sería lo hegemónico. Creo que hay que pensar en la propia independencia, en las propias ideas, en los propios deseos. Ahora, en los años en que se sancionó el matrimonio igualitario y todos los derechos colectivos, creo que es una posibilidad de apertura de la cabeza: ¿qué significa realmente condenar a alguien por sus preferencias sexuales? No es nada. Hay que cuidarlo, porque están en peligro en la actualidad. Hay muchos ataques. Así como en otras épocas se empezó a decir “este hijo es mío”, por más que esté fuera del matrimonio.

APU: ¿Conociste a Paco Urondo? ¿Qué recuerdos tenés?

N.M.: Era muy joven cuando ingresé a la cátedra de Introducción a la Literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1973, cuando ganó el peronismo. Esa cátedra era de Aníbal Ford, su titular, un gran amigo de Paco Urondo, y un día fue a una clase especial. Recuerdo que habló en un aula repleta de estudiantes. No habló de su poesía, sino de militancia. Era una persona muy carismática; luego de la clase nos quedamos charlando.