El triunfo de Cámpora: Tío, nuestro querido tío

♫♪¡Qué lindo que va a ser, el hospital de niños en el Sheraton Hotel! ♪♫

Los días posteriores a las elecciones pasaron rápidamente entre negociaciones por puestos estratégicos que nos permitieran mejorar la situación del pueblo y la tarea de seguir adelante con nuestro fortalecimiento y organización popular. Para nosotros no fue una cuestión de poder por el poder en sí mismo, como sí lo fue para los sectores de la derecha peronista. Además, el presidente que estaba por asumir era Cámpora: no por casualidad le decíamos “El Tío”. Había un genuino cariño que surgía de su compromiso, su lealtad y su reconocimiento y respeto hacia todo lo hecho por nosotros. Él sabía, sin duda, que todo lo que se estaba viviendo era en gran parte gracias a nuestra lucha. La asociación resultaba tan simple como directa: si Perón era nuestro padre, entonces Cámpora, ese querido y viejo dirigente de la primera hora peronista, leal a Perón y Evita, era (por derecho propio) nuestro tío. No por nada Evita, en su lecho de enferma, antes de morir, le había recordado a Perón la ya mencionada lealtad de Cámpora hacia él y hacia las banderas históricas del peronismo.

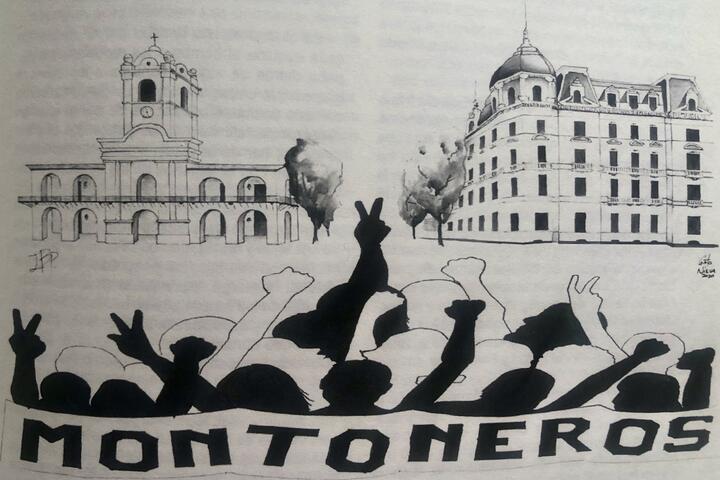

Montoneros, FAR-Montoneros

El 24 de mayo del ’73, en la Facultad de Arquitectura de la UBA había un fervor y una alegría como nunca antes había visto, tal vez solo comparables a la alegría y al fervor vividos el día que habíamos ganado las elecciones.

Rodolfo y Alcirita me habían convocado esa noche para una tarea junto a otros compañeros en uno de los talleres de la facultad. Ni bien llegué vi que un grupo había comenzado a dibujar en una inmensa tela las letras mayúsculas de una inscripción que al terminar diría: MONTONEROS. A un costado había otra tela, más pequeña, en la que un segundo grupo de compañeros estaba escribiendo, también con imprenta mayúscula: FAR-MONTONEROS. Esta segunda tela anticipaba, de algún modo, la fusión de las dos organizaciones.

Además de cuidar la caligrafía –pintando, rellenando con esmero las prolijas letras de arquitecto ya esbozadas–, había que coser en ambas puntas –plegando la tela– sendos bolsillos donde se introducirían las largas tacuaras que los compañeros iban a usar para izar esas pancartas gigantescas. Al día siguiente las llevaríamos a la multitudinaria manifestación convocada en Plaza de Mayo para celebrar la asunción de Cámpora. Claro que primero debíamos sacarlas de la facultad. Creo que no exagero al decir que la primera pancarta medía casi el largo de una cuadra (aproximadamente, 100 metros). Y teníamos que hacerlo en un contexto en que todo seguía prohibido. Por eso las casas de estudios, las fábricas, los barrios humildes, las villas miseria y demás espacios donde se aglutinaba la masa crítica del peronismo estaban estrictamente vigilados, con el objetivo de desbaratar cualquier tipo de organización o preparación que pudiera surgir para ese día tan anhelado.

En Ciudad Universitaria, la Facultad de Arquitectura estaba emplazada sobre terrenos ganados al Río de la Plata. Se trataba de un edificio aún en construcción. El gran estacionamiento que rodeaba la facultad estaba mayormente mal iluminado, y en algunos tramos sin iluminación alguna. Sacamos las pancartas con disimulo profesional, de manera tal que pasaran inadvertidas incluso para los estudiantes y sobre todo para el ojo avizor de los esbirros que vigilaban el edificio desde afuera. Metimos una en el baúl, como pudimos, y la otra en el asiento trasero, donde iba yo, totalmente aplastada y apretujada por tan preciada carga. No recuerdo quiénes iban adelante. La oscuridad, casi absoluta, era un arma de doble filo: un manto que a la vez nos cubría y nos cegaba. Para evitar que nos vieran, avanzábamos con los focos del auto apagados. Lentamente. Titubeantes. Y más perdidos que turcos en la neblina. Ya ni sabíamos por dónde andábamos en ese amplio estacionamiento, cuando decidimos frenar y bajarnos del auto para discernir en qué dirección se encontraba la salida. Al pararnos los tres delante del auto nos dimos cuenta de que tanta oscuridad se debía a que justo a nuestros pies se extendía, ancho hasta el horizonte, el gran Río de la Plata. Un metro más, y a la foto histórica de aquella Plaza del 25 de mayo de 1973 le hubiera faltado las famosas pancartas.

Se van… se van… y nunca volverán…

¿Dormir? Dudo que alguien haya dormido mucho esa noche. Bien temprano a la mañana ya nos estábamos preparando para ir a la plaza. Todos, absolutamente todos. Ellos, todavía en pie de guerra y odio; nosotros, haciendo valer nuestro nuevo estatus de pueblo en vías de su liberación. Los que por fin se iban no querían dejar atrás los espacios que consideraban propios: sus lugares, su territorio, su condición de patrones del país. Aquel 25 de mayo, el pueblo tuvo que ganarse, aparte de las elecciones, su lugar en la historia. Recuperar su lugar en esa plaza que definitivamente le pertenecía. Esa que supimos conseguir después de todo lo que se había vivido, perdido, sufrido y derramado. Sangre, lágrimas, alegrías.

Yo me encontraba junto a mis compañeros de Arquitectura prácticamente al frente de la movilización, a escasos metros del balcón donde esperábamos que se asomara El Tío. Ya habíamos desplegado nuestras tremendas pancartas, salvadas de las fauces del río la noche anterior. De pronto escuchamos unos tiros, y comenzó a salir humo detrás de la Casa Rosada. Con los compañeros encargados de la seguridad, corrimos hacia lo que nos había parecido el epicentro del disturbio. Allí nos topamos con un enfrentamiento entre militares y el pueblo. De acuerdo con el espíritu característico con que veníamos luchando desde hacía varios años, un grupo de manifestantes se abría paso rompiendo la barrera de uniformados que pretendía negarle el acceso a la plaza. El incidente se puso bastante violento. Dieron vuelta autos, incluso llegaron a prender fuego alguno, y esta vez los soldados de la Marina de Guerra, a pesar de sus bayonetas caladas, tuvieron que retroceder. La secuencia, impactante, me impresionó mucho. Y me hizo pensar en esos muchachos: humildes hijos del pueblo, simples “colimbas”, cumpliendo órdenes de unos superiores que obedecían y servían a las familias más acaudaladas del país. (Dónde, de qué lado estarían parados esos muchachos si no se vieran obligados a confrontar a su propia clase). ¿Qué margen tenían para desobedecer? En tantos casos son ellos los encargados de ayudar o sostener económicamente a la familia. No sé por qué, pero en ese momento solo pude pensar en esto. Algo en mi mente iba más allá de la bronca que esos uniformes representaban en aquellos años. Recordé incluso al conscripto que, subido a un tanque, nos indicó subrepticiamente cuál era el camino cuando nos perdimos rumbo a Ezeiza. Siempre tuve la impresión de que es precisamente allí, en este tipo de situaciones, donde vemos la perversidad de los patrones. Nos quitan la elección de vida, solo permiten una senda. Por eso solo promueven la ignorancia y la obediencia. Cerebro unipensante. Obediencia debida.

Soldado, aprende a tirar:

tú no me vayas a herir,

que hay mucho que caminar.

¡Desde abajo has de tirar,

si no me quieres herir!

Abajo estoy yo contigo,

soldado amigo.

Abajo, codo con codo,

sobre el lodo.

Queda al desnudo lo terriblemente trágico que es todo esto. No me cabía antes, ni me cabe ahora, la más mínima duda: si a esos soldaditos les hubieran dado la voz de “¡Bajala a esa!”, me habrían matado. Por eso tenía y tengo muy en claro que esa utilización que hacían del pueblo era algo perverso de lo que había que protegerse. Allí estaban, a la vez, la razón y la importancia de un cambio y de una concientización profunda de las masas. Tal vez, alguno de los que ese día se encontraban en la Plaza con sus bayonetas caladas hubieran querido estar festejando de este lado de las vallas. O tal vez no. Porque del otro lado recibían puteadas, escupitajos, empujones. A tal punto que los forzaron a retroceder y retirarse.

Finalmente, los compañeros pudieron llegar a la plaza.

Regresé al sector donde se ubicaba mi columna, cerca del mástil, y me sumé al resto de militantes de la JUP. Con semejantes pancartas, era fácil localizarlos. Conforme al protocolo de ceremonias, los uniformados debían izar la bandera nacional, nuestra querida celeste y blanca, en ese mástil que teníamos casi al alcance de la mano. Esta vez eran ellos los que empujaban, tratando de abrirse paso entre la multitud. Formados, vestidos de ceremonial, serios, muy serios, sin el menor indicio de alegría en sus rostros, fueron marchando hacia el mástil. Algunos se veían bastante asustados. La gente se enardecía cada vez más a medida que avanzaban. Hicieron un cordón alrededor del mástil. Las puteadas, fuertes, aumentaban en tono y en volumen. Un nuevo enfrentamiento entre el Pueblo y la Marina parecía inevitable. Y no demoró en producirse: más de un compañero se llevó como botín de guerra la gorra del uniforme de esos pobres soldados desgraciados.

Queda al desnudo lo terriblemente trágico que es todo esto. No me cabía antes, ni me cabe ahora, la más mínima duda: si a esos soldaditos les hubieran dado la voz de “¡Bajala a esa!”, me habrían matado.

¿En qué momento se convirtió en festejo este día? Vaya uno a saber… Me consta que hubo negociaciones y se determinó que nosotros, como Juventud Peronista, nos encargaríamos de la seguridad de la plaza y aledaños. Creo que fue allí cuando los uniformados se replegaron y terminaron de retirarse. Su mera presencia resultaba una provocación. Los cantos transformaron el aire; la felicidad fue total y absoluta. Desde la calle se veía cómo algunos manifestantes, subidos al techo inclinado de la Catedral donde se encuentran los restos de San Martín, se recostaban y formaban con sus cuerpos un gigante PV.

Mientras tanto José, mi cuñado, iba y venía de la plaza a un local con teléfono que había en la zona. La última vez volvió exultante, con el corazón en la boca:

—¡Nació, ya nació! –gritaba a voz en cuello–. Es un varón. ¡Acaba de nacer mi hijo!

Ahora sí, la fiesta era completa. Los saltos, los vítores y los cánticos se multiplicaron. Horacio y yo nos abrazamos a José. El éxtasis total.

Afuera de la Rosada, seguimos los acontecimientos que estaban ocurriendo adentro, en la ceremonia de paso de mando, gracias a alguna que otra radio a transistores que se escuchaba entre el gentío. No faltaba el comedido que iba repitiendo en voz alta lo que los periodistas narraban en tiempo real. En mi mente quedó grabado a fuego, un helicóptero que levantó vuelo una vez acabado el ceremonial de traspaso de mando. Se iban al fin, ellos, los vencidos, los vendepatria, los asesinos. Sí, se iban como ratas que huían de su propio barco. Un barco que se hundía poco a poco, mientras en las calles nuestro grito se elevaba:

—¡¡¡SE VAN… SE VAN… Y NUUUUNCA VOLVERÁN!!!

Cámpora ya era presidente.

Lo primero que recordamos fue a los compañeros que aún estaban detenidos en las cárceles de todo el país. Por eso, salimos marchando sin demora hacia el penal de Devoto, al canto de: “PRIMERA LEY VIGENTE, LIBERTAD A LOS COMBATIENTES”.

Totalmente ajenos a lo que ocurría detrás de bambalinas para que esta consigna se concretizara, estábamos dispuestos a ir por las llaves de cada celda de Devoto y recibir con los brazos abiertos, uno a uno, a todos los compañeros que sobrevivían encerrados detrás de esos muros infernales. Llegamos cuando comenzaba a oscurecer. Desde la calle veíamos a los presos que se asomaban entre los barrotes de las ventanas. Nos comunicábamos por medio de gritos y señas. Nos dieron a entender que todos ellos eran presos políticos. Y empezaron a quemar sábanas y frazadas, cualquier retazo de tela que tuvieran al alcance, y las dejaban caer hacia la vereda desde esas ventanas ubicadas en la planta alta. Pronto nos dimos cuenta que se trataba de presos comunes, contentos de tener por primera vez en su vida a un nutrido número de interlocutores que les prestara tanta atención. Dimos la vuelta al penal, en dirección al sector donde, según alguien indicó, se encontraban nuestros presos.

Desde una ventana, a voz en cuello, Juan Manuel Abal Medina y dos representantes de los reclusos –Freddy Ernst por Montoneros, Pedro Cazes Camarero por el ERP– le hablaron a la multitud que rodeaba el penal para confirmar que iban a salir. Pero lo cierto es que la mayoría de los presentes ni se había enterado de lo que estaba ocurriendo en las altas esferas del poder político. Si bien el Congreso de la Nación apuraba la sanción de la ley, y en la sala de prensa ya se anunciaba el indulto, ciertos sectores de la izquierda marxista consideraban que el nuevo gobierno no iba a transformar a fondo la realidad. Según su criterio, ni siquiera iba a intentarlo. Desconfiaban incluso de que representara los verdaderos intereses del pueblo. Por tanto, creían que la lucha continuaba, y tuvieron una actitud más agresiva hacia los agentes del servicio penitenciario.

Paco Urondo ya había entrevistado a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew –María Antonia Berger, Ricardo René Haidar, Alberto Miguel Camps– para lo que más adelante sería el libro La Patria Fusilada. Ya nos retirábamos de la zona cuando escuchamos la detonación inconfundible de unos disparos. Poco a poco empezó a correr la voz de que tal vez habían matado a un compañero. Pero dónde. Por qué. Nada era seguro, y en ese momento resultaba difícil confirmarlo. Con esa incertidumbre en mente nos volvimos a casa, sabiendo que por la mañana teníamos unas cuantas tareas que llevar a cabo. Luego nos enteramos de que había habido un enfrentamiento entre el personal de seguridad del penal y algunos militantes del ERP. En represalia a la actitud de los erpios, que habían empezado a golpear el portón de acceso, los agentes dispararon desde el interior hacia la calle y mataron no a uno, como decía el rumor, sino a dos jóvenes: uno de la UES y otro de la izquierda.

A la mañana siguiente, Horacio se levantó muy temprano. Le esperaba un día lleno de actividades. Yo, en cambio, podía arrancar un poco más tarde. Me pidió si podía ayudarlo con una de las tareas que le habían encomendado. Ese día terminaban de salir de la cárcel el resto de los presos políticos recluidos en Devoto, y Horacio tenía que pasar por un café del barrio de Once, frente a Plaza Miserere, donde se encontraría con uno de los compañeros recientemente liberados. Por múltiples razones, hubo que brindarles alojamiento a varios de los militantes que acababan de recobrar su libertad, muchos de ellos provenientes de las provincias. En consecuencia, se estableció un sistema de puntos de encuentro y contraseñas para que tanto los que necesitaban albergue como quienes lo ofrecían pudieran identificarse fácilmente cuando acudieran a la cita. Al llegar a la puerta del bar, Horacio explicó que debía entrar solo y me pidió que aguardara en la vereda. De acuerdo con las indicaciones, el compañero al que íbamos a hospedar esperaba que lo contactara un hombre, sin acompañante. Si en vez de una veía dos personas, lo más probable era que desconfiara y no nos diera bola. Allí estaría, el compañero, sentado a la mesa con una lapicera sobre dos libros.

Horacio entró al bar, asegurándose de que su contraseña fuera visible: un libro y una revista debajo del brazo. Divisó inmediatamente al compañero. Aunque le llamó la atención que estuviera compartiendo la mesa con una mujer y un bebé. ¿Un cambio de último momento sobre el que no lo habían prevenido? Seria demasiada casualidad, pensó Horacio, que no se tratara del compañero en cuestión: ahí estaba la contraseña, inconfundible. Se acercó. Después de pronunciar la palabra convenida, el compañero le explicó que su mujer y su hijo habían venido a esperarlo a la salida del penal. A mí también me sorprendió que fueran tantos. Pero dejarlos en banda no era una opción. Si bien en casa había poco espacio, de alguna forma nos arreglaríamos. Por suerte, Susú todavía estaba internada en el hospital donde acababa de nacer su primogénito, Esteban. Dicho sea de paso, ni Horacio ni yo habíamos tenido tiempo de ir a conocer al nuevo integrante de la familia ni a visitar a la madre primeriza.

Horacio me dijo que se encargaría de arreglar con algún compañero las tareas que yo debía realizar. Y me pidió que llevara los huéspedes a casa. La situación se había complicado: al estar el bebé, no podíamos dejarlos solos en el departamento.

Emprendí el camino de regreso a nuestro hogar, donde, según lo acordado, el compañero recién liberado, su pareja y su hijo se quedarían a pasar la noche. El hombre y la mujer se colocaron lentes de sol, para compartimentarse: no podían saber adónde los llevaba, solo podían mirar hacia abajo, hacia la punta de sus propios pies. La idea era que no reconocieran ningún punto de referencia en el camino. Para ella, que cargaba a la criatura en brazos, iba a ser un poco más complicado. Pero estábamos acostumbrados a estas prácticas de seguridad, ya eran parte de nuestra cotidianidad.

Tomamos un colectivo, nos bajamos; tomamos otro, volvimos a bajar, esta vez cerca del barrio. Comencé a caminar en dirección opuesta a nuestro departamento, los hice doblar en la esquina y luego di varias vueltas por la zona para desorientarlos. Con mi despiste habitual, di tantas vueltas que terminé perdida ¡a pocas cuadras de mi propia casa! Los detuve al llegar a la enésima esquina y les expliqué qué debían esperarme unos minutos allí parados. Sin que ellos se enteraran, tenía que consultar con alguien, preguntar dónde carajo estábamos. Me alejé lo suficiente como para que no escucharan las indicaciones que algún vecino me fuera a dar. Cuando volví hacia ellos los noté un tanto extraños, hablando en voz baja, cuchicheando. Algo andaba evidentemente mal. Les indiqué que doblaran a la derecha, y retomamos la caminata. Para romper el hielo, hice un comentario alusivo a los hechos de la noche anterior. La bronca me desbordaba: a esta altura ya sabíamos que la cana había disparado contra los militantes y había matado a dos compañeros. Con un dejo de fastidio en la voz, dije:

—¿Vieron esos erpios lo que hicieron ayer?

Así nomás lo tiré, llena de indignación, como buscando un punto de acuerdo. Él se bajó los lentes de sol al tiempo que se le transformaba la cara.

—Ay, hermanita, ¿de dónde sos? –preguntó sorprendido y con un marcado acento santiagueño.

Mi respuesta fue otra pregunta con igual o mayor asombro que el suyo. Al parecer esto escalaba de sorpresa en sorpresa:

—¡Cómo que de dónde soy!

Entonces ella empezó a hablar en un tono cada vez más alto:

—¡¡¡Viste, viste!!! –de pronto se señalaba la solapa del saco–. Te dije que el muchacho tenía un escudito peronista en la solapa.

—Mirá, yo soy del ERP – blanqueó al fin el compañero–. Un camarada me tenía que venir a buscar al café donde ustedes nos levantaron. Ahí él me iba a presentar a su compañera, y ella me iba a llevar a su casa.

Todo encajaba a la perfección. Inclusive las contraseñas. Y aunque a Horacio le había llamado la atención que en lugar de uno fueran dos adultos y un bebé, la explicación tenía sentido.

¿Qué podía hacer yo en semejante circunstancia?

Se compartimentaron nuevamente. Él me explicó que no conocían Buenos Aires. Las pocas veces que había venido a la capital, los compañeros del ERP lo transportaban de un lado a otro en subte. Para compartimentarlos con mayor facilidad, esta vez dimos menos vueltas. Ya agotados, al fin los llevé a casa. Horacio tenía tanto trabajo que no volvería por varios días. Empecé a buscar soluciones. No había forma de que lograra conectarme rápidamente con nadie. La única erpia que conocía –compañera de la facultad– estaba encuadrada en “Los Patitos”, es decir, en el ERP-22 de Agosto, una agrupación cuyos integrantes se acababan de escindir del Ejército Revolucionario del Pueblo porque, entre otras cosas, habían decidido apoyar al candidato de Perón en las elecciones recientes. Y ellos, mis huéspedes, no comulgaban con los patitos.

Por más vueltas que le dábamos a ese laberinto, no encontrábamos la salida. Al quedar descolgados de su organización, se dificultaba todo. Finalmente, él recordó que había hecho una segunda cita con su gente por si fallaba la primera. Se trataba de una práctica habitual en aquellos días. En caso de que un militante quedara descolgado de su orga, había una segunda cita ya estipulada –“el enganche”– que solía realizarse a las 24 o 48 siguientes de la cita perdida. Dejamos pasar un día. Al segundo lo saqué de casa, a él solo y, desde luego, compartimentado. Quedamos en una cita para el día siguiente, con la esperanza de que se enganchara con su organización. En casa permanecieron su compañera y su bebé, que no paraba de llorar, pobrecito. Por suerte se contactó con sus compañeros, y partieron los tres.

Cuando Horacio volvió, todo en casa estaba como siempre. Bueno, no todo: ¡¡¡ahora Cámpora era presidente!!! ¿Qué habrá sido de aquel compañero nuestro, el militante de las FAR que esperaba a Horacio, sentado en el bar, con las contraseñas precisas?