González 451: Notas de una épica (in)deseada

Por Sebastián Russo

¿Pueden la épica y la tragedia habitar en una Universidad? ¿Pueden no hacerlo, y más aun en una Universidad como la de Buenos Aires? La misma, que recientemente reafirmó un rumbo profesionalista, cientificista, pero que a su vez tiene una magna historia de combates intelectuales, democratizadores, críticos, pugnando “historias (teorías) a contrapelo”, y con un ejército de apasionados y talentosos docentes que los sostienen y actualizan con ni siquiera nombramientos, sin hablar de los enormes honores (manipulados) de su ad-honorenismo. La misma que también recientemente jubila compulsivamente a sus más grandes baluartes, precisamente a algunos de aquellos que dieron aquellas peleas a contrapelo, y que las actualizan e intentan legar.

Así todo, la Universidad de Buenos Aires convoca, conjura, y no como falencia o consecuencia no deseada sino por su propia dinámica conversacional, a que en su seno se engendren discursos que la discuten en su fundamento (progresista). Como el huevo de la serpiente engendra la potencia trágica, la “condicion de posibilidad” de una experiencia épica que no muere, no puede morir, a pesar de ser combatida y derrotada en alguna de sus (recientes) batallas.

Como expresión de ello, también recientemente, evidenciando que un presente está poblado de múltiples presentes, fue celebrado Horacio González. Celebrado, no homenajeado, se enfatizó, evitando el carácter de quietud monumentalística, y aspirando a una gesta y reverberación cuasi dionisíaca. Jornada celebratoria que no fue institucional aunque si dentro de ella, expresando a su vez la tensión adentro/afuera que caracterizó y politizó la obra e inscripciones del celebrado. Y que incluyó la exposición de unos cuarenta colegas, docentes de sus cátedras, amigos, discípulos de su enorme y multiforme legado, en la que cada uno de ellos asumían encarnar uno de sus libros, textos o intervenciones. De allí la referencia bradburyana del Farenheit, donde ante la inminencia de la catástrofe de que los libros fueran destruidos, cada hombre/mujer memorizaba y terminaba deviniendo (un) libro. Así González 451 se denominó a la celebración, conviviendo, dialogando celebratoria y burlonamente con las huellas de una catástrofe ya instalada: la de la victoria de los burócratas. Trágica celebración pues que duró ocho horas, y hasta la 1 de la madrugada, y que tuvo como cierre a Liliana Herrero cantando un desgarrado y tormentoso “La bengala perdida”, y al propio González, que estoica (épicamente) había escuchado malherido cada una de las intervenciones, finalizando con una propia intervención en la que rememoró a Viñas, Rozitchner, Landi, Fogwill, como herederos trágicos de un pensamiento al sesgo, y de los diversos modos de irse de la universidad: “Landi, como yo, teníamos un pie adentro y otro afuera, Fogwill creyéndose irse por completo, nunca dejó de escribir en sus poesías, en su narrativa, sobre problemas sociológicos”. Concluyendo: “ellos no tuvieron en vida una celebración como ésta… y por qué yo sí… cómo haré ahora para surcar la puerta de esta facultad, volver a la calle, luego de esta –en todo sentido- excesiva jornada”.

Y es que la épica se fundamenta en el exceso. Exceso de honra, de sacrificialidad. Un cuerpo se expone, en exceso, a una causa que lo excede. Así, González, encarna una épica intelectual, de un cuerpo siempre expuesto a la pulsión escritural, al mandato de un entrometerse con las vibraciones de la cotidianeidad, para extraer de allí invariancias, series históricas que el fragor del inmediatismo no solo vela sino que les son invisibles. Lidiando González entre retóricas en apariencia disímiles (la ensayística, el periodismo, la política) para instar por una lengua común. Encarne que se transforma, muta, cual crisálida, en una herencia re-encarnada. A la épica de un hombre, ningún legado puede serle más emotivamente político que el de convocar a una comunidad épica. Cuanto menos, una que no abjure de la épica, y termine conformando (más allá de sus pretensiones e intenciones) sucesos épicos. El González 451 así lo fue. Las últimas fuerzas del celebrado luego de una extensa jornada amenazaban a los mismos celebradores a ir más allá de lo posible, de sus fuerzas, de lo esperado, de lo acostumbrado: ni siquiera festividades estudiantiles de madrugada que ingresaban por las ventanas, ni empleados que cumplían su turno sustrayendo los elementos técnicos más básicos, pudieron sosegar la gesta celebratoria.

Fue Christian Ferrer, aunque todos de algún modo lo susurraron, cuando todavía el sol ingresaba por la ventana, quien lo dijo: Horacio González es un hombre trágico. A su ingreso a la facultad, dijo, todos le parecían (eran) burgueses (se notaba que hacían las cosas para acumular algún tipo de capital), menos González, él era el único trágico. Lo dijo Ferrer, tal vez, su más trágico discípulo. El que por supuesto discutiría el término “discípulo”, tal como todo discípulo de HG también lo haría (abigarrados de espíritu crítico, pero así todo reconociéndose honrados herederos), pero más aun él, comprometido como pocos en las arenas del ideario libertario. El mismo Ferrer que terminó su intervención con una frase de un punzamiento fatal: “conocerlo a Horacio González me justifica haber vivido”.

Fueron tantísimas las alocuciones (Eduardo Rinesi, María Pía López, Diego Tatián, Alejandro Kaufman, Americo Cristofalo, entre muchos otros) Pero esa frase de Ferrer (me) retorna, vuelve y retumba sorda (inoible) en una contemporaneidad de épicas gastadas, tragedias ironizadas. Cómo construirle una escucha, una trama de sentido que la acoja. Y cómo seguir escribiendo, cómo continuar esta suerte de semblanza de aquella celebración (del propio González y su legado) luego de una frase como ésta. Cómo hacerlo luego de una declaración tan arrasadora de toda lógica del cálculo, y tan contenedora y condensadora de un espíritu que excede toda práctica, todo oficio, o más aun, que le otorga a toda práctica, todo oficio su razón de ser.

Liliana Herrero con su voz desgajada garabateando estrofas de Spinetta produjo un cierre mágico. A la trágica epicidad, le endosó un carácter mítico a una jornada, a una comunidad que allí reunida celebró la vida de un hombre. El que quedará en sus libros, en su risa (evitando la supuesta dicotomía en torno a su legado: ¿la obra o el hombre?) El que está en su presencia insistente en todas las batallas, con su obra en sus ojos, en su palabra, en su levantarse y tomar (modelar, torsionar, hacer vibrar) la palabra.

La Universidad no puede abjurar de la épica ni de la tragedia sin condenarse a una vida (in)útil. Lo útil y lo inútil deben convivir en una dialéctica trágica: en el afán de una convivencia asi todo imposible. Y habrá que pensar este presente conservador de la Universidad también a “contrapelo” de un otro presente (político) que se pretende emancipador y/aunque neodesarrollista. Hay allí un dilema complejo, necesario, urgente de ser abordado: entre las tradiciones emancipadoras del pensamiento y las lógicas cientificistas que acompañan un proceso que se sustenta en el ideario progresista del desarrollo. Interrogar cómo es que se da ese diálogo, a priori imposible, y que justamente quien nos convoca ha intentado hacer confluir en su larga vida académica, intelectual, política, institucional y callejera.

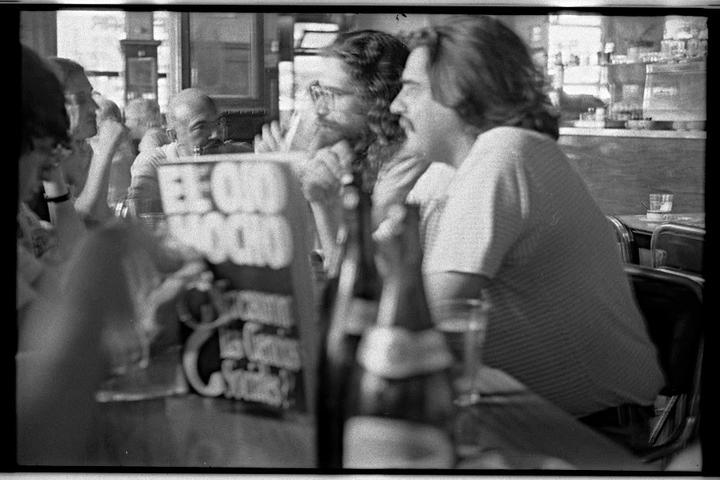

Presentación del primer número de El Ojo mocho, en el verano de 1991. FOTO: Norberto Salerno

Postdata: No pude decirlo en mi intervención en esta exorbitada y exorbitante celebración gonzaliana (el tiempo apremiaba, la emoción constreñía) Lo digo ahora. Horacio González contribuyó a generar dos virajes fundamentales en mi vida. Uno, el de la elección de la carrera. Otro, el de decidir empezar a salirme de ella. Luego de algunos devaneos por carreras y oficios varios, a fines de los noventa y en plena “crisis vocacional” (que me tenía entre Letras, Comunicación Social e Historia), leer los artículos de González en diarios y revistas, terminaron por convencerme de que un sociólogo podía ser aquel que irrumpe en medios de comunicación con una palabra otra, con un análisis que se escapa del inmediatismo, incluso (sobre todo) con una escritura que destierra cualquier atisbo de objetivismo periodístico. Un encantador (por lo de embrujo y fascinación) modo escritural que interviene en la plaza pública, otorgando no solo series históricas, herencias soterradas a desentrañar, y densificar así los sucesos cotidianos, sino una clave poético/reflexiva inhallable en medios de comunicación, y menos aun en aquel Clarín de entonces donde lo leí por primera vez (una quimera en sus años posteriores) Escritura, que al muchacho que era (y sigo siendo, más por la capacidad de fascinarme que por lo juvenil), generó el apasionamiento por una lectura que se interrumpía intempestivamente con constantes “yo quiero hacer lo que hace este tipo”. Tipo al que debajo de su nombre le asignaban un “sociólogo” que terminó por definirme. Ya en la carrera, el segundo momento clave: cursar Teoría Estética / Teoría Política. Aquello que me había prefigurado al ingresar a la carrera, empezaba aquí a borronearse. Nuevamente la pasión. La de Horacio, la de Rinesi, la de sus interrogaciones “cruzadas”, entre literatura, teoría política, filosofía, estéticas varias, y (claro, algo de) sociología, terminaron por condenarme. Ya no podría sosegadamente elucubrar mi futuro sociológico con la atisbada certeza de los primeros años de la carrera. Ya no. El arrasamiento teórico/poético/pasional de esta materia me sentenció a una incomodidad académica e institucional que perduró y perdura, y a una errancia teórico-práctica, expresada en inscripciones y proyectos intelectuales varios, y en una práctica profesoral de una itinerancia conceptual, y un compromiso docente que me fue marcado a fuego (y se actualiza en cada nueva intervención, en cada nuevo libro suyo) y del que me enorgullezco con militante petulancia. Gonzalez, enorme en su obra, en su presencia, en su permanente estar/aparecer, en su militancia, enorme también en su entrometerse decisivamente en biografías como la mía (y la de muchos) que trastocó feliz/trágicamente para siempre).