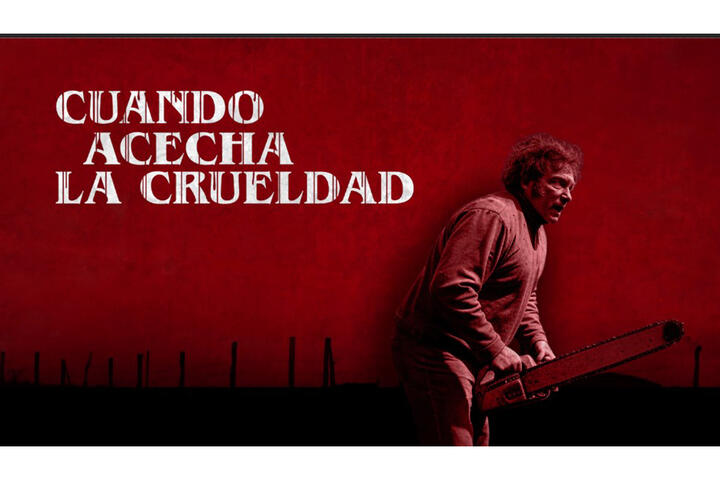

Estreno del documental “Cuando acecha la crueldad”, de Santiago Giorgetta

El jueves 25 de septiembre se dio un hecho poco frecuente en la escena cultural de la Argentina. Cómo hace mucho tiempo no sucedía, hubo un estreno simultáneo de un documental en más de 200 espacios culturales de todo el país. El documental en cuestión se llama Cuando acecha la crueldad y está dirigido por Santiago Giorgetta. Si bien es un documental, su propio lenguaje hace que nos refiramos a él como una película y no cualquier peli, sino una que hace honor a un género y lleva un sello cultural que promete iniciar un camino de gambetas al mainstream que ordena subir contenidos a las redes de los dueños del poder; un lenguaje compartido con gran parte de la humanidad que no necesita del monopolio de los contenidos para comunicarse, que sin ser unos neoluditas de la era del litio -en dispositivos y cerebros-, entiende que todo lo que existe debe estar al servicio de una comunidad.

La gran apuesta, para contravenir a los tiempos pescados por redes colmadas de agujeros, fue proponer realizar un estreno de carácter federal, donde no se vea la película en el ya remanido formato de streaming, sino generando contacto in vita y, si se quiere, posibilitando un camino emocional que parte desde la angustia, atraviesa la bronca y corona el acmé de las emociones en un camino existencial de sensaciones esperanzadas, una conjura contra el mal individualista a través de su antagonista más temido: el colectivo.

El documental en sí, que contó con el apoyo en la difusión por parte de Futurock, es un documental que utiliza el lenguaje del cine de terror y, por supuesto, dialoga con el film Cuando acecha la maldad, de Demián Rugna. Esa lógica semántica es uno de los tantos aciertos que tiene el film, ya que estrecha una analogía entre aquello sobrenatural que se torna inexplicable, fantástico, cruel, con el terror de una realidad que se lleva puesto al grueso de la/os argentina/os.

Los cuatro capítulos interrelacionados que se venía preparando antes del septembrazo bonaerense, incluye una lectura política que pareciera comprender aquello que no comprende un gobierno que se aferra a los poderes fácticos, financierizados y, en algún sentido, inermes, como un oxímoron de la posmodernidad que cuenta con todas las de ganar en tanto sea soñado por aquellos de los que se alimenta, como en una película de terror. Aquello que comprende el Giorgetta de La Matanza, es el principio del “horizonte de demandas” elaborado por el parcialmente leído Laclau. Si te peleás con todo el mundo, entendiendo el mundo como un universo de personas desdeñada por el poder, como un remedo tilingo de las élites de principios del siglo XX que en lugar de manteca al techo estrolan el mundo como un guijarro que pueden agitar para hacer caer a todo aquel que no esté lo suficientemente prendido. El director toma cuatro sectores elegidos como antagonistas por el gobierno y en cada uno de ellos recoge los testimonios que dan cuenta no ya de una política fetichizada en la que los efectos colaterales pueden ser tratados en terapia por el cabildante de turno, sino una política elaborada de la crueldad: aquella miseria planificada de la que hablaba Walsh, en su versión moderna es pornografía de la crueldad y los monstruos emergentes de su gestión. Esos sectores son lxs jubiladxs (Patricia Chirico, Una vecina matancera), la industria nacional Pyme (Raúl Hutín, dueño de la fábrica textil y un grupo de trabajadores de Scalter), la universidad pública (Melani Álvarez y Analía Ruíz, una estudiante y una docente de medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz), y la salud pública (Elián Chali, un residente del Hospital Posadas). Con el testimonio de esos damnificados alcanza y sobra para trazar una proyección y someter al gobierno de Milei (al que no nombran en todo el film, aunque un cantito diabólico que oficia de letanía nos recuerda su timbre de voz) al escrutinio de la sociedad por medio del voto popular: como vinieron, se tendrán que ir.

La resistencia a ese fantasma que se desvanece con el día -el epígrafe que homenajea a Del Toro con que comienza cada capítulo- es la lucha colectiva y la cadencia narrativa de una obra que se irá replicando según se vaya militando, y que sin duda será parte de un registro cultural de una época en la que ser malo se había vuelto una moda, en la que reírse de la desgracia ajena podía ser una cualidad de la cual ufanarse. Pero esa oda, introyectada, fogoneada, moldeada y maleada a distancia que dejará sus cicatrices, no podrá contra una matriz que atraviesa todos los cultos, todos los epístemes, ideas-fuerza o sentidos comunes y que tiene su anclaje en que el otro es de mi especie, y, por lo tanto, me puedo poner en su lugar.

La pelicula es un diálogo de dos tiempos: con el ahora, como denuncia lúdica, y como un documento del futuro con un lenguaje que oscila entre la semiosis del terror ficcional y el terror del accionar de un gobierno que pareciera gozar con el dolor del otro y querer hacer creer a todxs nosotrxs que sentimos de igual manera, pero no: no es así. El pueblo argentino -y me atrevería a decir que toda Nuestra América, al menos- está matrizado por una moral judeo-cristiana en la que el otro es importante, en la que el prójimo es importante, en la que la vida vale por el solo hecho de existir, y esa es la esperanza que nos regala el film y que, por supuesto, no nace por generación espontánea, sino que mediante la rebeldía y la tozudez de reunirse personalmente y difundir en uno y mil centros culturales, de jubilados, de estudiantes, de organizaciones sociales y políticas se ira transformando en una conjura de ese monstruo que ha nacido en un intersticio de la historia y que lo ha hecho solo porque aún no ha terminado de nacer un futuro sin duda mejor.