El colectivero intelectual, por Diego Incardona

El colectivero intelectual

Por Diego Incardona

Me subí al colectivo y le dije al chofer:

–Hasta el final.

Marcó y me respondió, seco:

–Dilema sartreano.

Sorprendido, me quedé un rato en silencio. Después sonreí y lo palmeé.

–Groso.

–No me toques –me pidió– que me agarra la náusea.

–Genioo –ya empezaba a convertirse en mi ídolo.

Él abrió la ventanilla, escupió recio un chicle o un caramelo como si fuera Clint Eastwood en “El bueno, el malo y el feo”, y me ordenó:

-Pasá.

Ahora pienso que cuando el colectivero intelectual les dice a los pasajeros “a ver si se pueden correr para el fondo”, o le avisa a alguien “Retiro”, “Facultad”, “Independencia”, sus palabras quieren decir muchas cosas.

La culpa es de la noche

Por Diego Incardona

Volvía del cine, o de una lectura que se había estirado más de la cuenta, ya no me acuerdo. Subí el ascensor, bajé en el 5to piso y entonces me encontré, frente a mi puerta, al portero, a un tipo en pijamas y a otro con una caja de herramientas tratando de forzar la cerradura.

–¿Qué está pasando?-les pregunté, descolocado pero amenazante.

Sin darme mucha bola, uno dijo:

–Se cerró la puerta.

Yo no entendía nada. Ellos seguían en la suya y justo sacaron la chapa del picaporte.

–¿Qué está pasando? –pregunté de nuevo.

El hombre en pijama se me acercó y me dijo, en tono confidente.

–Y… salí a sacar la basura y se me cerró la puerta, así que le pedí ayuda a Hugo (el portero).

Yo me acordé del poema de Fabián Casas.

“(…) Es transitorio, me dije;

pero así también podría ser la muerte:

un pasillo oscuro,

una puerta cerrada con la llave adentro,

la basura en la mano”.

El otro hombre me dijo:

–Y yo escuché ruido y vine a ayudar.

El portero seguía dándole golpes a mi puerta.

Por un momento dudé. Pero miré el piso y efectivamente era el 5to y miré el departamento y era el 19. ¿Estaban haciéndome un chiste? ¿Había una cámara oculta? ¿Querían robarme y por las dudas tenían preparada una obra de teatro en caso de que yo apareciera? ¿Ese hombre en pijama era un yo del futuro que se había quedado afuera?

Entonces exploté:

–¡Pero están tratando de entrar a mi casa!

Automáticamente se alejaron de la puerta y se me quedaron viendo, duros como estatuas.

–¿Qué? – reaccionó uno.

–Señores esto es el 5to 19 –dije–, están tratando de entrar a mi casa.

–Noooo –se lamentó el del pijama–, pero si yo vivo en el 4to.

–Noooo –hicieron coro los otros dos.

Acto seguido, me pidieron mil disculpas; aclararon que fue una confusión, que la culpa fue de la noche, porque a esta hora ya nadie entiende nada; y así los seguí escuchando mientras bajaban al 4to, dónde empezarían de nuevo con los golpes. Yo, dueño de algún poder oculto, metí la llave en la cerradura y abrí fácilmente. Adentro, encontré tornillos tirados y aserrín de la puerta forcejeada en el suelo del hall que, todavía hoy, sigo sin barrer.

Contra el hospital

Por Diego Incardona

Aquella mañana, yo pensaba que el Dr. Liendo me diría lo de siempre, "no hay cama", pero con tono seco y grave, como la voz del relator que sorteaba la colimba, se dirigió a mí diciendo “hay cama". Después ordenó: "seguime".

No sabía bien si aquella metáfora era "Marina" o "Ejército", pero pronto circulé por administraciones y admisiones, todos lugares kafkianos colmados de secretarios y oficinistas, donde llené formularios y me autorizaron repetidas veces hasta que llegué a mi destino, un triste panorama en la habitación 27. Mi cama: un colchón que todavía no tenía puesta las sábanas y que me había sido "prestada" de otra especialidad, no sé cuál, pero podría llamarse algo así como "viejos que están de última".

De uno me hice amigo enseguida. Estaba ahí por una hernia gigante, a operar en partes. Su camiseta estaba toda manchada y el pijama obscenamente abierto. Me saludó y empezó a contarme su vida. Hablaba hasta por los codos. Tenía 84 años. Dijo que era arquitecto aunque, por gusto, había estudiado casi diez carreras. Hizo una lista y me dio detalles. Era un viejo tanguero lleno de chistes de café, algunos prejuicios y valoraciones traídas de los pelos. Hablaba con dificultad y repitiendo todo mil veces.

Otro, que estaba al lado, era súper flaco, piel y hueso, no pesaría más de 40 kilos. Tenía risa cadavérica pegada a la cara, quizás la alegría de alguna anécdota que lo marcó o sólo un tic de locura. A las dos horas de mi arribo, este viejito se cayó de la cama por querer alcanzar el papagayo. Su caída fue una explosión de ruido, raro tratándose de alguien que pesaba tan poco. Se lastimó la cabeza y empezó a sangrar. Tirado boca abajo en el suelo, gritaba contra la cerámica: "¡por Dios, por Dios!". Era una escena dantesca que me paralizaba, pero llegué a tocar el timbre a los enfermeros y me dispuse a ayudarlo. Pronto llegó la cuadrilla, liderada por un enfermero patovica y gangoso, y enseguida lo devolvieron a su cama y le hicieron curaciones.

A eso de las 4 de la tarde, un grupo de blanco llegó pronunciando mal mi apellido: ¡Inacardone, Inacardone! ¡Al quirófano!

Me ordenaron desnudarme. “¿Todo?”. “Sí, todo”. Después, me subí a una camilla. El enfermero patovica me envolvió con una bolsa de nylon y a las corridas me llevó por el medio de los pasillos, con movimientos bruscos, gritando a cada rato “peeeerggmiiiiggssoo”, coleando en las curvas y haciéndome rebotar contra las puertas. La gente miraba mi desfile. Una persona me preguntó al pasar: "¿de qué te operan?". "¡De una pierna!", llegué a contestarle. “Ahhh, eso no es nada", escuché que decía, como decepcionado.

Al llegar al quirófano, un lugar parecido a una sala de ensayo musical, el cirujano y una decena de chicos y chicas con onda universitaria asistieron a mi desnudez en círculo, revisándome y acosándome a preguntas, me afeitaron el muslo y me inyectaron líquidos por todos lados.

De fondo sonaba la Aspen y ellos se quejaban por no haber traído buena música. Yo tenía vergüenza por estar desnudo y en otro momento hubiese querido levantarme a cada una de esas doctorcitas, pero la ansiedad me aceleraba el ritmo cardíaco y me desaceleraba la voz y las muletillas de vendedor ambulante.

Lentamente, la sedación hizo efecto. El anestesista me preguntó si tenía sueño. Yo dije sueño y risa. “Jaja”, se divirtieron, “a cada uno le pega distinto”. A mí lo que me pegaban era una buena piña y entonces creo que empecé a viajar en un tren o en un colectivo, mi cara era plastilina de la velocidad, las casas y los árboles se borraban por el vértigo, los pibes aspiraban pegamento en los baldíos rojos del fondo del sol.

Explosión del tórax y de mi cuerpo en general. Partido en mil pedazos, incrustado un poco acá, un poco allá, en una doctora, en un enfermero, en la jefa de Guardia que llegaba para ver el evento.

Todos bailaban alrededor de mi piñata perforada, se enchastraban y jugaban con mis partes. Yo podía verlo todo, por más que los ojos rodaban por el quirófano, con su colita blanca de espermatozoide, en una carrera imposible hasta el óvulo muerto de un paisaje de afuera, de antes.

Labios en el bolsillo, dientes en el rincón, lengua en aquella mano, jamás volverían a unirse las partes ni a articular sonido alguno, por lo menos no en mi boca.

Me daban por perdido en la mesa de operaciones, estos lo decían, aquellos lo pensaban, yo mismo podía comprobarlo.

Objeto maravilloso, todavía existía desnudo en aquella mesa y podía ver aunque me sacaran la vista los cuervos vestidos de blanco; todavía existía en la esquina de la sala para presenciar el saqueo que los pasajeros del tren de la época hacían de mi vieja propiedad.

Cuando quedaba poco y nada, me despertó la voz grave del doctor Liendo, que le ordenaba al enfermero patovica: “¡ya terminamos con éste, llevalo!

*Adelanto: Cuaderno Relampago 1 - Sombras Terribles. Apología de la negrada

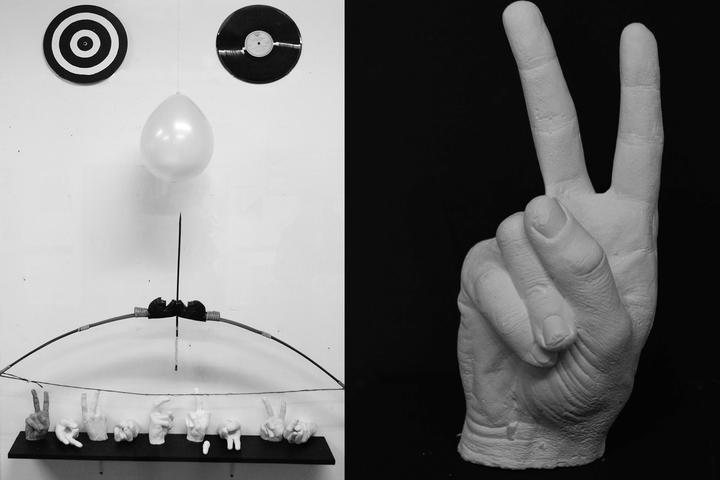

Foto: Javier Barrio "Anatomia de la Victoria"

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa