De la vuelta de Obligado a Malvinas

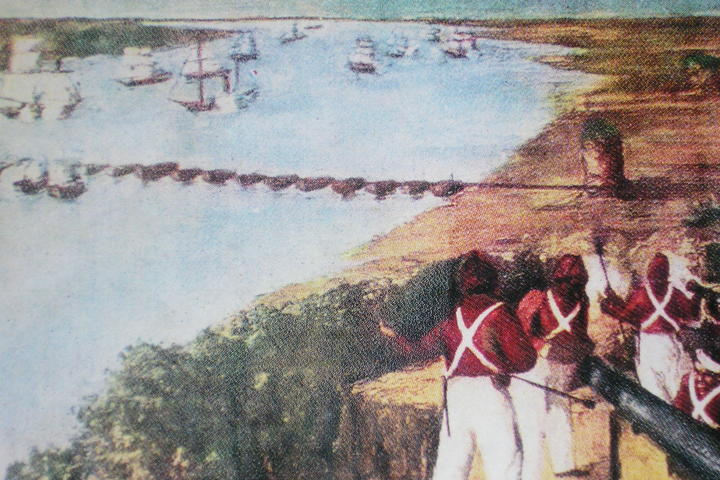

El 20 de noviembre de 1845 es una marca ardiente más de la voluntad argentina de no ser colonia. Allí, en las aguas oscuras del Paraná, la Confederación liderada por Juan Manuel de Rosas se enfrentó —en desigual combate— a los cañones de Inglaterra y Francia, las potencias que pretendían quebrar el orden interno e imponer la libre navegación de nuestros ríos para facilitar su penetración económica y su dominio estratégico sobre el continente. Desde la primera detonación hasta el último disparo, la Vuelta de Obligado fue el acto fundante, en clave moderna, del proyecto de soberanía nacional, por el cual un pueblo, la criollada, supo erguirse como sujeto de su propia historia.

Aquella fue una derrota táctica para las armas nacionales, pero una victoria estratégica para la Nación, que al precio de sus muertos obtuvo luego el reconocimiento formal de su soberanía fluvial. Por eso San Martín, desde su exilio, dedicará palabras de gratitud al Restaurador. Y no fue casual que aquella defensa heroica fuera borrada durante décadas por una historiografía oficial, moralmente derrotada. Porque La Vuelta de Obligado no respondía al ordenamiento liberal ni al proyecto agroexportador que, poco después, habría de consolidar a la Argentina en su rol subalterno. Obligado pertenecía y pertenece, en cambio, a esa tradición subterránea y persistente de resistencia que atraviesa el continente desde Bolívar hasta San Martín, desde Artigas y Güemes hasta Perón y los héroes de Malvinas.

Hoy, en pleno siglo XXI, no recordamos la Vuelta de Obligado como un episodio distante, sino como una advertencia vigente. La Argentina atraviesa una crisis estructural que no es un ciclo más, sino el resultado de un proceso de demolición nacional iniciado el 24 de marzo de 1976, cuando se destruyeron los cimientos de un proyecto industrial soberano y se subordinó la economía al capital financiero internacional. Y desde este estado de cosas—que une a Obligado con nuestra hora presente— es que debemos examinar, sin complacencias, el rol del estado, la conciencia popular y el porvenir de nuestras FFAA en el destino nacional.

No hay país soberano sin fuerzas armadas

La historia lo demuestra; cuando una nación renuncia a dotarse de instrumentos claros de defensa —militar, industrial, científica— se vuelve presa fácil de los intereses foráneos. Por eso la desatención sistemática de nuestra política de defensa, la degradación presupuestaria de las FFAA y su separación de un proyecto industrial, popular y regionalmente integrado constituye una de las causas fundamentales del derrumbe nacional. Dicho esto, para debatir con seriedad el rol de nuestras Fuerzas Armadas, necesitamos ordenar la discusión:

En primer lugar, es clave conocer con datos concretos el estado actual de la institución: su presupuesto, su equipamiento, su capacidad operativa y su inserción en el sistema de defensa nacional en un país bicontinental. En segundo lugar, debemos revisar con objetividad su papel histórico —en Argentina y en América Latina— para entender en qué contextos actuaron, qué intereses defendieron y cómo se relacionaron con los distintos proyectos nacionales. Y, en tercer lugar, es imprescindible definir qué objetivos estratégicos deberían cumplir hoy y en el futuro, considerando tanto los desafíos internos como las tensiones geopolíticas que atraviesan al mundo y condicionan nuestra soberanía nacional.

Los zig zag de nuestra historia

Si queremos comprender el rol de nuestras Fuerzas Armadas, debemos asumir que su historia no es lineal ni puede reducirse a un juicio moral simplista. Su origen, como ocurrió con gran parte de los ejércitos en América Latina, fueron profundamente anti-coloniales y populares; basta recordar al pueblo de Buenos Aires, primero en 1806 y luego en 1807, derrotando al ejército británico y dando nacimiento a una milicia criolla que, con la Revolución de Mayo, se transformaría en brazo militar de la independencia. En aquel momento inicial de nuestra historia patria, el bloqueo impuesto por el poder colonial británico forzó a las milicias criollas a fabricar sus propias armas. Esa necesidad, más que una carencia, fue un motor para el futuro desarrollo de una vocación industrialista nacional, que fue uniendo la defensa militar con la capacidad productiva propia.

Pero esa tradición emancipadora no se extinguió ahí. En las primeras décadas del siglo XX, surgió una generación de militares que vinculó la defensa nacional con la construcción de una economía soberana e industrial. El general Enrique Mosconi impulsó YPF como empresa estatal de petróleo en 1922; el general Manuel Savio concibió la industria siderúrgica nacional y fue el principal arquitecto de SOMISA en 1947; el brigadier Juan Ignacio San Martín promovió la creación de la Fábrica Militar de Aviones y la aeronáutica nacional entre 1944 y 1952. Esta línea encontraba su continuidad en la idea que sistematizaría el propio Juan Domingo Perón: no hay soberanía sin defensa y sin industria nacional.

Pero ese proyecto militar, soberano y popular fue rápidamente advertido por los centros angloamericanos desde sus Embajadas en nuestro país. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, el Ejército argentino fue intervenido doctrinariamente. En 1957, bajo la dictadura de Aramburu, ingresan al país asesores militares franceses, veteranos de la guerra de Argelia, que enseñan la “guerra contrainsurgente”: Ya no se trata de defender al país de potencias extranjeras ni de custodiar el interés nacional, sino de perseguir al “enemigo interno”. Desde el Plan Conintes en 1960 hasta el genocidio del 24 de marzo de 1976, esta doctrina se consolidó como política de Estado en manos liberales, quebrando aquella tradición originalmente antiimperialista, industrialista y popular que había dado origen a nuestro Ejército. La caída del gobierno peronista en 1955 interrumpió un proceso histórico de construcción estatal y modernización que llevaba más de siete décadas en marcha. Ese ciclo, con avances y contradicciones, había comenzado con el roquismo en 1880, y alcanzó su expresión más alta entre 1945 y 1955, cuando la Argentina logró los mayores niveles de soberanía política, económica, territorial e industrial de toda su historia. Es importante subrayar: la consolidación del Estado argentino no fue un accidente, sino el resultado de una estrategia deliberada de construcción nacional. Con Julio Argentino Roca y la Generación del ’80 se establecieron los pilares de un Estado moderno mediante la organización profesional del Ejército Nacional, la integración territorial efectiva, la expansión ferroviaria con más de 5.000 kilómetros de vías que unieron Buenos Aires con el interior, la construcción del Puerto de Buenos Aires, la creación del Puerto Belgrano y la instalación de la Armada más poderosa de Sudamérica en aquel momento, entre tantas otras acciones soberanas.

Un prisma para ver nuestra historia

La historia no puede leerse como un cuadro de doble entrada que divide a los protagonistas entre héroes y villanos según la comodidad ideológica del presente. La eliminación arbitraria de figuras y procesos que incomodan al relato dominante —sobre todo cuando se busca “desmilitarizar” la historia— rompe el hilo que explica la continuidad del proceso histórico. Sin una visión de conjunto y de largo plazo, el pasado se fragmenta en episodios inconexos, sin contexto ni sentido, incapaces de explicar el presente.

Bien, por un lado, encontramos figuras profundamente antinacionales y alineadas con intereses extranjeros; Alvear, Rondeau, Bartolomé Mitre, Agustín P. Justo, Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Emilio Massera y Jorge Rafael Videla. Todos ellos, en distintos momentos, actuaron como instrumentos de proyectos políticos subordinados, ya sea al interés británico en el siglo XIX o al norteamericano durante la Guerra Fría. Pero sería injusto desconocer que también surgieron, de la misma matriz militar, grandes constructores de soberanía; José de San Martín, el Libertador de América; Julio Argentino Roca, impulsor de la organización territorial y la expansión del Estado nacional; el general Manuel Savio, arquitecto de la industria siderúrgica; el general Enrique Mosconi, fundador de YPF; el brigadier Juan Ignacio San Martín, padre de la aeronáutica nacional; el general Hernán Pujato, pionero de la presencia argentina en la Antártida; el general Víctor Luis Vicat, referente del desarrollo industrial militar; y el mismísimo Juan Domingo Perón.

La lección es clara. Ni buenas ni malas en esencia, las Fuerzas Armadas han sido siempre expresión de la disputa política interna de un país inconcluso e históricamente en pugna. Su orientación y su rol depende de las correlaciones de fuerza en cada etapa histórica, y del proyecto de país que se proponga dominar —o emancipar— a la Nación.

Obstáculos estructurales para una política de defensa

En primer lugar, persiste en nuestro país una visión negativa sobre las Fuerzas Armadas, originada en gran medida por su participación en los golpes de Estado de 1955, 1966 y especialmente en la dictadura cívico-militar de 1976. Esta experiencia traumática de nuestra historia política reciente dejó en la sociedad argentina una herida profunda y una desconfianza generalizada hacia la institución militar. Pero seamos claros; no hubo “pata civil” cómplice de la dictadura militar, hubo conducción civil del golpe. El establishment económico no fue un acompañante secundario, fue el centro del plan —su motor, su diseño y su beneficiario. Que no se lo haya juzgado fue la señal más clara de que la transición democrática pactó con los intereses del poder real.

La segunda cuestión que limita la posibilidad de contar con FFAA integradas a un verdadero proyecto nacional de defensa es el proceso de desmalvinización iniciado en 1982. Lejos de tratarse de un fenómeno discursivo aislado, la desmalvinización es parte de una política más amplia de entrega de soberanía – no sólo territorial, sino económica, científica, productiva y cultural. Este proceso se desplegó mediante cinco ejes articulados: la desmilitarización, la desindustrialización, el cientificidio, la desculturización y el despoblamiento, todos ellos presentes en cada ciclo de restauración conservadora y neoliberal desde la recuperación de la democracia. Lo que comúnmente llamamos “la entrega y el vaciamiento”.

La experiencia de Malvinas generó dentro de las propias FFAA un núcleo nacionalista nuevo, producto del combate real contra la nación Británica y del contacto directo con el acompañamiento popular, entre otras cosas. Alfonsín decidió ignorarlo; eligió recomponer la relación con el viejo ejército liberal antes que promover una conducción militar con orientación nacional. Ascendió a quienes debía apartar y relegó a quienes podían renovar la institución en clave soberana. No sorprende, el radicalismo había acompañado los golpes de 1955 y 1976, y se benefició políticamente de ellos. Así, mientras desmalvinizaba y apagaba cualquier germen de renovación nacional en las FFAA, su gobierno consolidaba las bases económicas de la dependencia. Así, los verdaderos responsables del proyecto dictatorial que llevó al país al desastre no solo quedaron impunes, quedaron fortalecidos. Acordar con Alfonsín era tolerable para los poderes fácticos, en la medida en que no se pusiera en cuestión el modelo de valorización financiera, desindustrialización y extranjerización del aparato productivo que la dictadura había instaurado con sangre. Lo que debía quedar intacto no era sólo el poder económico, sino también el relato que le quitara responsabilidad. Y allí está, vivita y coleando, la ley de Entidades Financieras que estructura el andamiaje de la dependencia económica.

Así las cosas, la democracia argentina, nacida en 1983, cometió un error fundacional: colocó en el centro del horror a los ejecutores -los militares-, pero dejó fuera del banquillo a los verdaderos arquitectos del terror; los grupos económicos y financieros que diseñaron y capitalizaron la dictadura. En nombre de la unidad nacional, se narró el pasado reciente como una tragedia puramente militar, como si el terrorismo de Estado hubiese sido una anomalía del orden institucional y no la fase más violenta del proyecto económico que aún nos somete a diario. No porque no hubiera que juzgar a los genocidas —eso es una conquista irrenunciable— sino porque, al reducir el conflicto a los métodos y no al proyecto de fondo, dejamos en pie la estructura económica que hizo posible el terrorismo de Estado. Esa incomprensión histórica explica, en buena medida, que hoy sean los mismos intereses que impulsaron el golpe del ’76 y los que nos vencieron en Malvinas, los que vuelven a gobernar la Argentina.

La prueba más evidente está a la vista. El presidente Javier Milei exhibe una admiración reverencial por Margaret Thatcher, la misma dirigente que ordenó matar a argentinos en Malvinas y profundizó la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esto no es un desliz retórico, es una definición política. Identificarse con quienes agredieron al país expresa con claridad el alineamiento ideológico del actual gobierno. A ello se suma el injerencismo abierto de los Estados Unidos y sus consecuencias directas: una pérdida brutal de soberanía política, económica y militar. Cada concesión, cada acuerdo impuesto, cada préstamo y cada alineamiento automático reduce aún más la capacidad del país de decidir su propio rumbo y profundiza una dependencia que ya no se disimula ni se discute.

La subjetividad invadida

Respecto al sentido histórico de Malvinas, el análisis predominante en los sectores del progresismo académico comete un error fundamental: juzga la legitimidad de una causa nacional según quién la condujo, y no según su naturaleza histórica y su fuerza intrínseca. Esa lógica lleva a afirmar que, como la guerra fue emprendida por una dictadura, entonces fue ilegítima. Pero la historia no funciona así. Las causas que representan una verdad nacional, como lo fue la recuperación de Malvinas, pueden trascender a los sujetos circunstanciales que las ejecutan. Sin embargo, la guerra de 1982 fue, en su naturaleza política y material, la negación del paradigma económico y cultural impuesto por la dictadura. Fue un gesto de recuperación, no de sumisión. Y el pueblo llano y el movimiento obrero organizado entendieron en la calle aquella contradicción. La dictadura que hasta entonces había reprimido, privatizado, endeudado y extranjerizado el país, debió enfrentarse súbitamente a una empresa histórica que escapaba a su lógica: la recuperación de un territorio usurpado por el imperialismo británico.

Desde el regreso de la democracia, la clase dirigente, la academia y la historia oficial optaron por reducir la Guerra de Malvinas a un acto irracional de una dictadura agonizante, invisibilizando la dimensión histórica, social, cultural, comercial, geográfica y geopolítica del conflicto. Así se construyó una memoria incompleta y minusvalidante de la gesta.

Falsas banderas

En este esquema, cada restauración conservadora que llegó al gobierno —de Macri a Milei, con Patricia Bullrich como constante operadora de esa lógica— no hizo más que profundizar esta estrategia de subordinación y desmantelamiento de la defensa nacional. Mientras se ajustan presupuestos, se hambrea al pueblo y se desmantela la capacidad productiva nacional, se desvía la función de las FF AA asignándoles un rol policial propio de las fuerzas de seguridad. Esa reconfiguración, presentada como necesaria para “combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, responde a la falsa bandera promovida por los Estados Unidos en toda la región. Bajo esa excusa, se habilita la intervención militar en asuntos de seguridad interior y se legitima la injerencia extranjera en la definición de nuestras políticas de defensa. Esta estrategia —incompatible con cualquier proyecto serio de defensa nacional— es parte del esquema de la política hemisférica de EEUU; convertir a los ejércitos de las periferias en instrumentos de control social y satélites operativos del Comando Sur, en lugar de guardianes de la integridad territorial y del interés soberano. Así, la subordinación económica al capital financiero global encuentra su correlato militar en una doctrina de seguridad que impide a nuestras Fuerzas Armadas cumplir su misión histórica.

El tercer aspecto que impide la construcción de una auténtica política de Defensa se vincula directamente con nuestra condición de país dependiente. La Argentina lleva décadas sumida en un ciclo regresivo, marcado por la destrucción deliberada de su tejido industrial y la creciente extranjerización y concentración de su aparato productivo. En este marco, el endeudamiento con El Tesoro de los EEUU y el Fondo Monetario Internacional —que funciona como brazo disciplinador del imperialismo financiero occidental— ha colocado al país en una situación de mínima autonomía y, por ende, de menor soberanía real. La ecuación es simple: sin capacidad de decisión económica independiente, no hay política de defensa posible. La colonialidad no se ejerce sólo sobre el territorio físico; también opera sobre la economía, la cultura, los marcos normativos y jurídicos y la conciencia nacional. Así se define un nuevo tipo de sometimiento; control territorial directo, indirecto y dominación material a través de la deuda. En otras palabras, esto es lo que significa perder soberanía en la fase contemporánea de lo que puede llamarse sin ambigüedades una guerra total del colonialismo anglosajón contra la autonomía de nuestros pueblos.

Una operación cultural eficáz

Una de las jugadas más efectivas del bloque oligárquico fue imponer la mentira de que memoria democrática y defensa nacional son causas incompatibles. Lograron enfrentar simbólicamente al 24 de marzo con el 2 de abril, como si Derechos Humanos y soberanía fueran banderas opuestas. Esa operación cultural instaló la idea absurda de que la defensa del territorio y de las capacidades estratégicas del Estado es un asunto de “milicos” y, por lo tanto, incompatible con la democracia. El resultado fue el vaciamiento de contenido político y estratégico de la causa Malvinas. Y aquí radica el verdadero problema. Una democracia sin Fuerzas Armadas profesionales, equipadas y orientadas al interés nacional no es una democracia más pura, es una democracia más vulnerable. No existe Estado de derecho que pueda sostenerse sin los instrumentos materiales necesarios para proteger su territorio, sus recursos y sus instituciones frente a cualquier agresión externa.

Y las Fuerzas Armadas no son iguales en todos los países. No cumplen el mismo papel en las naciones que ya consolidaron su soberanía que en aquellas que aún luchan cada metro por completarla. En la defensa nacional no se juega solo el destino de las Fuerzas Armadas como institución, interviene toda la Nación. Participan sus habitantes, sus recursos naturales, su capacidad productiva, su infraestructura, sus universidades, sus comunicaciones, su tecnología, sus industrias y su sistema científico. Todas las energías y capacidades de un país están llamadas a integrarse en una estrategia común. Por esto mismo se las desarticula, por derecha y por izquierda.

Por eso, aquí, el antimilitarismo abstracto no nace de los golpes de Estado del siglo XX —donde las cúpulas militares traicionaron su misión constitucional y sirvieron a la oligarquía local y a las Embajadas de las potencias de Occidente— sino de un hecho mucho más profundo: el temor histórico de las elites antinacionales al encuentro entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Cada vez que ese vínculo se concretó —en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, en los ejércitos populares de la independencia latinoamericana, en la batalla de La Vuelta de Obligado, en la política territorial de Roca, en Mosconi y en Savio, en el Ejército del Pueblo de Perón, y finalmente en Malvinas— surgió el cultivo de un proyecto nacional con capacidad real de emancipación. Es ese cruce, no el trauma de las dictaduras, lo que el poder teme, y que encuentra en la tribuna progresista su mayor dinamizador para impedirlo, a pura división.

Toda esta problemática —propia de un país periférico y semicolonial— se sostiene por una incapacidad política persistente; la de asumir y explicar con honestidad las razones de nuestra grieta histórica. Esa grieta expresa un dilema estructural que atraviesa a la sociedad argentina desde hace más de un siglo. O bien seguimos siendo un apéndice de los poderes de turno, furgón de cola del atlantismo, administrados como una colonia pensada para los intereses transnacionales y el capital financiero; o asumimos de una vez la tarea de construir un proyecto de emancipación nacional que convoque a las Fuerzas Armadas a su función esencial: custodiar el interés nacional. Esto implica, además, comprender a la defensa como un área estratégica del Estado, capaz de aportar a la inserción soberana de la Argentina en el mundo multipolar y de impulsar el desarrollo científico, tecnológico e industrial que un país libre necesita para existir.

Estamos todavía lejos de alcanzar ese horizonte. Pero al menos podemos dar un primer paso; construir un diagnóstico honesto y una idea fuerza capaz de desmontar el prejuicio que nos impide pensar la defensa nacional sin culpa ni caricaturas ideológicas. Solo recuperando esa claridad podremos empezar a reconstruir una mirada propia, en clave nacional, sin tutelas externas ni simplificaciones que nos condenen a la indefensión total creyendo que así estamos “seguros”.

* Pte. de la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico ARTURO JAURETCHE de la Ciudad de Río Cuarto, Cba.