Dossier Fractura: La vida, esa cuestión

Por Jorge Boccanera

La vida, esa cuestión

I

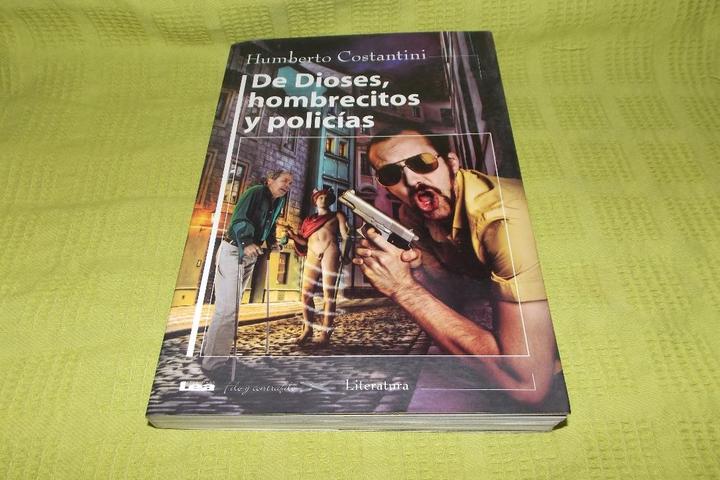

Abrir un libro de Humberto “Cacho” Costantini da la sensación de entrar a ver una función ya iniciada, por lo que hay que apurar los ojos para ir atando cabos. Con esa impronta de un “algo” que se acaba de desencadenar arranca De dioses, hombrecitos y policías. Lo que sigue es Costantini puro: una manera de narrar interpelando a la realidad, empujado por un asunto a resolver, inaplazable, inexcusable. La acción de la novela no ocupa más que un puñado de horas, en las que convergen tres grupos: los integrantes de la anodina peña literaria Polimnia, una banda de parapoliciales que ronda con sus colmillos afilados, y varios escalones arriba los dioses del Olimpo que agitan un cubilete con un dado de dos caras: salvación o condena.

Costantini, quien me señaló en el curso de una entrevista: “siempre estoy contando algo de una manera directa, ansiosa, apurada y con temor de aburrir al lector”, le imprime a este libro su ritmo característico; esa respiración agitada que devino estilo y que avanza trastabillando hasta poner el núcleo del relato —la “cuestión”— en estado de asamblea. Justamente. Porque si existe una palabra que tensiona toda su obra narrativa, es “cuestión”. Materia a resolver que presentada como conflicto acuciante implica un ejercicio de interrogación y cuestionamiento —no es casual que sus libros de poemas lleven un mismo título: Cuestiones con la vida—.

Podría decirse que su obra, en un inicio deudora de los relatos de Álvaro Yunque, sobre todo de su libro Barcos de papel, encuentra sus vecindades en textos de Roberto Mariani, Roberto Arlt, Bernardo Kordon y Mario Jorge De Lellis, hasta lograr una autonomía plena en base a la proliferación de voces narrativas y al manejo de la parodia, entre otros recursos expresivos. Pedro Orgambide encuentra además que “su temática realista se ve favorecida por procedimientos narrativos de tipo expresionista, por la inclusión de símbolos y alegorías, por la utilización del monólogo interior y las fracturas o simultaneidades de tiempo”. Otra de sus marcas fuertes radica en el entrecruzamiento de lenguajes, que en estas páginas toman la forma del relato, la crónica, el informe de observación encubierta y los parlamentos de seres mitológicos. En la historia de esa jornada (¿fatídica o de salvación?) no exenta de suspenso, concurren por un lado las anotaciones manuscritas en hojas de contabilidad del poeta José María Pulicicchio, quien deja constancia de la actividad de la sociedad poética Polimnia; por el otro, amenazantes partes policiales, gélidos, rastreros, de lenguaje raso, redactados por los encargados de vigilar; y el relato de la pulseada entre dioses que dirimen exaltados a favor y en contra de unos seres pusilánimes a merced de la furia homicida.

Las distintas voces colocan al tema en estado de asamblea; un módico cónclave en el que participan varias instancias discursivas dentro de una dinámica de diálogo y desde distintos planos de enunciación. No falta en esta novela un aceitado monólogo interior, con furtivas escapadas —algo reiterado en sus libros— para hacer cómplice al lector por medio de comentarios con aire confidencial. Desarrolla también una interesante propuesta intertextual a partir de juegos de identidad y elementos apócrifos en los que relativiza el lugar del “autor”. Los ejemplos abundan. En el cuento “Bandeo” el narrador es apenas un intermediario entre el lector y los personajes, en tanto que en otro de sus relatos, “Háblenme de Funes”, se diluye entre los declarantes que dan testimonio. Otro tanto ocurre en “Fichas”, uno de los momentos altos de su producción, donde el autor lee de reojo la historia que escribe otro narrador sobre un personaje que a su vez escribe una monografía y una serie de fichas, que legará finalmente a otro personaje que seguirá borroneando cartulinas en torno a un tema nunca dilucidado del todo. Ese lugar del autor desdoblado tiene un lugar en Dioses, hombrecitos y policías a partir de una voz omnisciente con escasas intervenciones; limitada a reunir partes policiales y prontuarios, ordenar las alocuciones de los dioses y transcribir la crónica de esa jornada escrita “con esmerada aunque algo cursi redacción” por uno de los personajes, José María Pulicicchio. Incluso introduce aquí un segundo narrador que, hacia el final del libro entrega a los lectores una revelación; que quien ha escrito el libro ha resultado ser en realidad un “desconocido novelista de segundo orden” que se apropió del trabajo de Pulicicchio para intentar una historia absurda, dice, y poco creíble.

El estilete de la ironía recorre las páginas de esta novela. Ese humor zumbón tan suyo, incisivo, con guiños de socarronería, encaramado en su ser porteño merced a locuciones populares, el decir ladeado del chamuyo y el uso portentoso del lunfardo. Todo enmarcado en una escena de cercanía que se potencia con un interlocutor a la mano. En una carta que me envió en 1974 a propósito de mi primer libro, Cacho subrayaba su interés por aquellos escritores a quienes “les pasan cosas en serio y están urgidos por compartirlas con su prójimo”. La búsqueda constante de un “otro” con quien realimentar el diálogo, quedó sintetizada en forma contundente en los versos que siguen: “Che mundo, cosa gente/ vida en serio/ no se me rajen, tomen/ una copa conmigo”. Esos rasgos expresivos conforman un lenguaje reconocible en el manejo del coloquio urbano urdido con onomatopeyas, yuxtaposiciones, juego intertextual, acotaciones al paso que amplifican la trama y en un diestro manejo de la figura de la parodia. Qué otra cosa que alta parodia son los planos discursivos que le permiten humanizar a los Olímpicos, mostrar a los homicidas en toda su furia y elevar a esos merodeadores de la poesía que vagan por el baldío de sus vidas empuñando un decir rimbombante y hueco a la categoría de “espléndidos mortales”

Decía Cacho que aunque abordaba distintos géneros siempre estaba contando. Me gustaría agregar que, en cualquier caso, aparecía la poesía. Ejemplos sobran; apenas un par: en Háblenme de Funes abunda una prosa poética armada con endecasílabos, mientras que en De dioses, hombrecitos y policías introduce un capítulo, el IV, más cerca de la lírica que de la narrativa. Y es precisamente mediante unos versos de otro poema —titulado simplemente “?”— que también nos da su sentir profundamente humano, solidario: “Me quiere decir don/ qué tipo soy… Me podría explicar/ cómo se come/ esto de andar metiéndome en sus ganas/ sabiéndole su reuma/ sus parientes”. Vale decir, metiéndose en las “cuestiones” de todos, pero siendo uno más de esos “hombrecitos” que campean en sus textos y que, en esta novela, reenvían a personajes del inigualable Quino retratados con su valor y su dignidad (pienso en títulos como A mí no me grite de 1972 y Hombres de bolsillo de 1977), desafiantes bajo la sombra inflada de los autoritarios, los soberbios, los que detentan el poder humillando. Similares a los hombrecitos de esta novela; esos hombres niños que como cualquier mortal vagan con su carga de candor, incerteza, abatimiento, pero que ante la ofensa reaccionan intrépidos y audaces. “Hombrecitos —dice el autor—, hermanos, entretenidos, camaradas de especie, compañeros en esta despiporrada aventura que llamamos vida, (…) parientes pobres, (…) azorados, julepeados… eternos contempladores de estrellas, (…) bailarines de piantados rituales, (…) adoradores del fuego, (…) pero de pronto entrega, coraje, centelleos de hermosa piantadura, amor, prodigio, prodigiosa belleza o heroísmo”. De lo que se desprende que en sus libros suele moverse un hablante que es arte y parte.

Esa conjunción de hombrecito-cuestión-destino se patentiza en otra de sus novelas, La larga noche de Francisco Sanctis, donde el protagonista, apabullado por una circunstancia de su ventura o desventura, debe resolver un asunto quemante en el lapso vertiginoso de una pesadilla. Se trataría —escribió Pedro Orgambide en atención a ese planteo— de “una situación límite en la que el optar se convierte en una elección ética”. Esa disyuntiva del mortal frente a la demanda de su conciencia, la sintetizaría Costantini a través del personaje de su cuento “Insai derecho”, que con aires de cavilación metafísica, expresa: “Hay veces que el hombre tiene que hacer su cosa. A lo mejor es una sola vez en toda la vida. Como si de golpe Dios te pasara la pelota, y te batiera: tuya, jugala”.

Otro dato recurrente de su mundo creativo es el de la locura, nunca como patología, siempre como fuga de lo convencional. Podría decirse que su literatura orbita alrededor de un atributo indispensable que exorciza cualquier atisbo de monotonía y desahucio, y que permite tomar distancia de la alienación y vivir a veces con lo justo, aunque por arriba de la línea de la pasividad y la indiferencia. Me refiero a esa dosis indispensable de locura que funciona como eficaz antídoto contra el desencanto y que ubica como “piantadura” (condición sobre la que martilla una y otra vez) a ese “irse” de determinada realidad. Un tomarse el piro que deviene en espiante en la jerga lunfarda local y revela la insumisión del piantado, aquel que se pone la camiseta del deseo y lo da todo por un berretín. Vale decir, un ser empecinado en sus anhelos. Juega y se la juega. Imposible soslayar aquí a “el tipo del Puente Saavedra”, del cuento “Aquí llamando”, empeñado en su “piantadísima tarea” de enviar mensajes garabateados en una cartulina “por la vasta cabellera del éter hacia los oídos de la humanidad”, mediante un transmisor armado con un vidrio y un pedazo de alambre.

II

Un dato no menor es que De dioses, hombrecitos y policías tiene una trama también por fuera de sus páginas; una historia de solidaridad que involucra a la veintena de personas que dieron cobijo al autor en momentos de persecución política y que pusieron además a buen resguardo los primeros capítulos de la novela. Una vez rescatado aquel borrador, Costantini pudo terminar el libro, aunque pasaría un año sin poder escribir por distintos motivos, “físicos, económicos, anímicos, de preocupación, de angustia”, ligados al desajuste que implica todo exilio .

Podría decirse que por fuera de cualquier intención didáctica, Costantini, militante político desde su juventud, profundiza una toma de posición contra el autoritarismo y redobla la apuesta de textos anteriores —el poema “Che”, El libro de Trelew y el “Testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew”—, para dar un salto en el armado de un cuerpo textual que se me ocurre único en el panorama de la narrativa argentina con eje en el terrorismo de Estado. Ese conjunto se completa con trabajos escritos en el exilio: En la noche,Fin de semana, La daga de Pat Sullivan (cuentos), y La larga noche de Francisco Sanctis y De dioses, hombrecitos y policías (novelas). Esta producción se entronca con un registro primordial de nuestra literatura, el que va de El Matadero de Echeverría, el Facundo de Sarmiento, Los Mensú de Quiroga y los textos de Rafael Barret, a Los dueños de la tierra de David Viñas y a cuentos como “Retorno a Solentiname” de Julio Cortázar y “Esa mujer” de Rodolfo Walsh. Su caso es peculiar; escribe perseguido sobre las persecuciones, clandestino sobre la clandestinidad y exiliado sobre el destierro. Pero el valor de su narrativa, además de las herramientas expresivas anotadas y la simultaneidad o no con las circunstancias sociales, se constata en su capacidad para filtrar en un texto de ficción con ribetes fantásticos y lúdicos, los datos amargos del descalabro político; vale decir, el modo en que, en una trama en la que despunta en la cuerda de la ironía y el pastiche, logra cruzar múltiples flashes en un trasfondo de tragedia. Automóviles Ford Falcon avanzando furtivamente por una calle oscura, individuos de civil portando armas largas, personas detenidas saliendo de una casa con las manos en la nuca, cuerpos acribillados en un descampado, víctimas maniatadas y con bandas de tela adhesiva en sus bocas, con signos de haber sido torturadas. Todo, como dijimos, dentro de una cuerda de remedo y sarcasmo, sobrevolado por una “sombra comedora de carroña” cuya metodología criminal y magnicida se volvería habitual una vez consumado el golpe de Estado de 1976.

Suele suceder que el núcleo de una obra sea apenas el pivote que posibilite la amplificación de determinadas líneas discursivas. Esto sin duda ocurre en De dioses, hombrecitos y policías, donde ese punto —un atentado guerrillero que se cobra la vida de un ex jefe de la Policía (el general Jorge Cáceres Monié) y da pie a la planificación de una venganza ejemplificadora— es la excusa para un accionar descabellado y delirante, ya que los sospechosos de integrar un grupo “subversivo” son los integrantes de Polimnia, solo interesados —según expresa uno de sus miembros— en esa peña como “cálido e intocable refugio espiritual para nuestras angustias y nuestras soledades”. Desde ese ángulo el autor da cuenta de un tiempo neblinoso con la Triple A y su secuela de secuestros y asesinatos de cientos de militantes populares. Un tiempo de violencia que tampoco consigue aplacarse una vez desbaratada la vendetta, ya que “la Sombra Anunciadora de la Muerte”, “a semejanza de un enorme buitre”, gira de nuevo “en torno a algún sentenciado grupo de desprevenidos mortales”.

III

Nos vimos en el exilio apenas llegados a México y fuimos compinches hasta el regreso, incluso en el mismo avión junto a otro gran amigo, Pedro Orgambide. Conocí al hombre golpeado por las pérdidas, las noticias de asesinatos que llegaban diariamente, la nostalgia por la lejanía de los suyos. Era, de a ratos, una especie de flâneur viudo de su ciudad. Esa amistad me permitió ratificar al Cacho íntegro, fraternal y solidario que había entrevisto en fugaces cruces en Buenos Aires: al bailarín de tango, al incondicional del “Polaco” Goyeneche, al fanático de la versión de “Nieblas del riachuelo” en el violín de Hernán Oliva, al porteño incurable que ladeaba la boca para dejar caer frases mordaces, al hincha de Estudiantes de la Plata, al cantor de “Marieta”. Participamos junto a otros argentinos en numerosas actividades de denuncia que la dictadura denominaba “campaña antiargentina”; creamos la editorial Tierra del Fuego junto a David Viñas, Alberto Adellach, Pedro Orgambide y José María Iglesias, y piloteamos en Radio Universidad junto a otro gran amigo, el periodista Mauricio Ciechanower, el programa musical “Lo que vendrá”. También bosquejamos una revista —iba a llamarse Puente, nunca salió— con el objetivo de difundir textos de escritores argentinos de dentro y fuera del país. Alternábamos la charla política y la literatura; nos mostrábamos aquello que íbamos escribiendo. Lo recuerdo en mi casa leyéndome pasajes de sus textos, especialmente los sonetos “pésimos” según él (y que sigo viendo como muy logrados) del vapuleado Mastandrea, personaje de De dioses, hombrecitos y policías, en tanto le ponía el nombre de otro de los personajes de la novela —Pulicicchio— a la salsa que cocinaba para los fideos.

Lo entrevisté por sus varios cuentos premiados en concursos de México y, apenas enterados de que su novela había obtenido el premio Casa de las Américas, tras juntarnos a festejar junto a su pareja de entonces, la escritora norteamericana Janet Brof (que merece un capítulo aparte por su calidad humana y calidez), me entregó un adelanto del libro para el suplemento cultural del diario El Día . Lo mismo hice muchos años después en un número de la revista Crisis, publicando capítulos de su novela aún inédita Rapsodia de Raquel Liberman.

Pero además hubo partidas de billar, en las que solía distraer al contendiente con perturbadoras murmuraciones similares a un rezo; de ajedrez y de truco, en las que me aleccionaba para crear “señas” propias, de modo que yo debía murmurar algún verso de Neruda cuando tenía para el envido y silbar algo de Gardel si estaba cargado para el truco.

Quizá, como uno de los personajes de su ficción, Costantini, además de figurar en la lista negra de la Triple A, estaba en el cubilete de los dioses y alguna mano de los azares de dios le impidió, con la argucia de un contratiempo cotidiano, que el 5 de mayo de 1976 pudiera llegar a la casa de su compañero Haroldo Conti, tal como habían quedado. Conti fue secuestrado ese mismo día.

Me gustaría finalizar este prólogo con la primera línea de su cuento “Aquí llamando”, que pinta a Cacho de cuerpo entero: “Tanto para contar”.