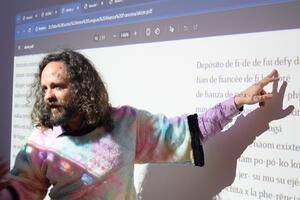

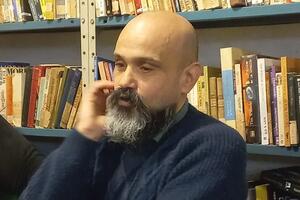

Alejandro Arteaga: libros que sueña una sala de máquinas

Alejandro Arteaga es uno de los narradores más talentosos de la Ciudad de México. Con una prosa muy limpia, muy compleja, consigue dar forma a historias que van tomando un tono fantástico, pero es siempre serio y extraño, hasta terminar en el asombro y el disparate. Sus libros circulan en la Ciudad de México desde que obtuvo una serie de premios nacionales prestigiosos: el Sergio Galindo, el de minificción Edmundo Valadés, el Ignacio Altamirano. Él nació en 1977, en el Estado de México, estudió Letras Hispánicas, es editor, actualmente miembro del Sistema Nacional de Creadores.

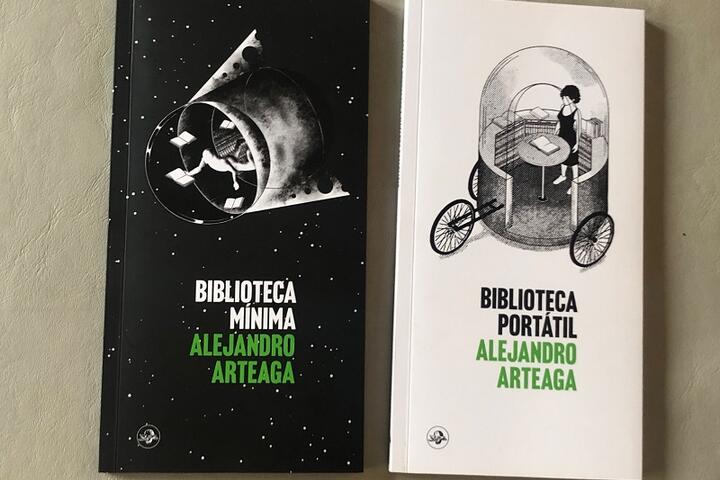

Su publicación más reciente, Biblioteca Mínima & Biblioteca Portátil ¾por sello propio¾ es uno de los libros más hermosos de narrativa publicados en los últimos años. Paradojas lingüísticas, sátiras comerciales, escenarios extraños, máquinas autómatas que cuentan historias cifradas sobre la ciudad ausente, parodias enfáticas de autores y editores, extraterrestres bajo sospecha, parte de este collage puede verse y leerse en Argentina, en este link o descargarse de este sitio.

“No existe escritor que no haya construido también su propia imagen ficcional”, va a decirme Arteaga una noche de junio, de este 2025, durante las casi dos horas que duró la entrevista para APU, y yo pienso que ese juego de espejos, que se pregunta siempre por la identidad, es una de las claves de toda nuestra conversación. Alejandro Arteaga hace una pausa, de golpe se ríe. “Para que los otros piensen que eres importante”, completa.

Agencia Paco Urondo: Ya que la identidad es uno de tus temas, empiezo por preguntarte cómo entendés lo autobiográfico en tu escritura de ficción. Sé que tu escritura tiene mucha relación con los sueños y se ligan también a la idea de máquina, de artefacto.

Alejandro Arteaga: Lo autobiográfico sale de manera no del todo consciente, pero uno utiliza su propia biografía para tratar de construir relatos, porque es la primera historia que uno conoce o la que conoce más de cerca. Trata de usarla como materia, y luego se transforma, otro escenario, otra voz. Pero es el hecho que tú viviste y que traes de la vida real el que puedes narrar. Lo vuelves fantástico o le das un énfasis distinto al que tenía originalmente, toda escritura es biográfica, en el sentido de que es tu primera referencia y de donde has partido.

Sobre los sueños, no sé si es una pulsión especifica, pero sí puedo encontrar cosas o elementos que yo tenía en la infancia. A veces salen por una cuestión u otra. Al final de Anfiteatro [su primera novela], en el capítulo penúltimo o ante último, el personaje que está tratando de huir de una realidad fantástica, pero terrible, de repente se enfrenta a sí mismo de una manera que no espera. Me surgió la idea de que tenía que dar una sensación de pesadilla (que fue recurrente en mi infancia, atravesada por la fiebre, el delirio, a partir de una imagen que nunca he podido desentrañar), y que según yo puse en la novela como una especie de artefacto que este personaje encuentra en una tienda anticuaria.

El sueño es básicamente como un remolino doble que significa el fin de todo, el fin de uno mismo. Cuando soñaba eso, sentía que era mi muerte en forma de remolino que se llevaba todo. Era una muerte sin fin (en otro sentido), pero no llegaba a morirme. Había una amenaza de que ibas a desaparecer y no terminas de hacerlo y ese es el mayor terror. Y lo puse en este artefacto que era la forma más grafica de representarlo.

APU: En tus libros siempre hay artefactos, máquinas que dicen cosas.

A.A.: Aparecen recurrentemente desde que yo era adolescente. Algo que siempre me causó atracción. Fue una afición que inconscientemente me pasó mi padre, su oficio, me aficioné a la idea de máquina. Mi padre era mecánico de compresores. Pero siempre trabajó con herramientas, más allá de su propio oficio, le gustan todo tipo de herramientas, conocer cómo funcionaban las cosas. Sabía reparar también autos.

Un recuerdo de infancia sobre esa afición de mi padre es cuando él construyó una máquina que tenía que cortar varios tubos a la vez, un aparato con un motor que tenía una especie de palanca que iba accionando una segueta. Después lo vi construir los principios de ciertas herramientas, en vez de ir a comprarlas. Conocía su funcionamiento, las pulía o las soldaba. Necesidades de su taller. De eso puedo hablar hasta el sinfín. De hacer artesanías. A mí eso siempre me resultó fascinante, como una facilidad de un trabajo real o con muchos principios que yo desconozco.

APU: Te pregunto ahora sobre los orígenes, la infancia, sobre esa etapa en la que de chico uno sabe o quiere ser escritor.

A.A.: Evidentemente uno siempre siente un conflicto, al menos yo lo sentía. No sé si fuera una cuestión de clase, de dónde vivía yo, en Ecatepec, no sé si sea una cuestión de mexicanidad, no sé, sentí el síndrome del impostor. Todo junto, como complejo latinoamericano, no asumirme como escritor por el hecho de verlo como algo superior, y no entenderlo como un oficio. En principio, entender que es un oficio más y que quizá está rodeado de, al menos con lo económico, con lo publicitario, con algo como si pudiera ser una celebridad y no un simple trabajador de la escritura.

No sé exactamente en qué momento pude yo asumirme como escritor, pero creo que en ese periodo en que terminaba la universidad. Porque también lo que yo pensaba es que al menos para constituirme como tal había que tener escritura real, una escritura que yo sintiera acabada y que pudiera sentir que era algo que funcionaba, no solamente un relato o un grupo de relatos, sino también una novela, por ejemplo.

Te asumes como escritor, pero ¿dónde está tu obra, no? Iba leyendo ciertos poemas de otros, algunos relatos que a uno no le parecían válidos y no asumía que el otro, aunque se dijera escritor, lo era, ¿no? Entonces, quizá desde una posición equivocada, si uno no tenía algo con qué sustentar que era escritor, pues no podía asumirse como tal.

Comencé tratando de escribir poesía y, en algún momento, descubrí que no era el camino que realmente me atraía para la escritura. Fue como una especie de intento. Pero el lugar común es que yo quería ser rock star. Lo que hacía era tratar de escribir canciones, y después intenté escribir poemas con muy malos resultados. En la insistencia por escribir, entre canciones y poemas, me fui aficionando tanto a la lectura como a la escritura. Y descubrí que, a pesar de que leía poesía, lo que más me atraía era la narrativa.

En algún momento, que no recuerdo exactamente cuál, ya sólo leía narrativa y no poesía, aunque seguía haciendo poemas. Eso derivó en que fuera bastante mal poeta. También era bastante mal narrador, pero la insistencia estaba allí, en tratar de experimentar con la escritura. En algún momento hice hasta una especie de diario de escritura poética que es terrible. Pero cuando leí El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, fue como un parteaguas donde dije “lo que quiero es dedicarme a escribir algo como esto”. Como tratar de imitar a tus héroes.

APU: Fue una decisión muy temprana.

A.A.: Personalmente creo que un parteaguas fue la irrupción del EZLN [Ejército Zapatista de Liberación Nacional] en 1994. Esa irrupción significó abrirme a una realidad totalmente desconocida, a pesar de que yo tenía una familia que militaba en la izquierda y tenía noticias acerca de movimientos guerrilleros, de situaciones políticas en distintos países latinoamericanos o europeos, etc., y que no me sentía ajeno a esas ideas. Como si ese movimiento político hubiera aparecido en el momento justo para que yo me identificara con uno. Significó también que me aficionara a otro tipo de lecturas y me atrajeran otro tipo de cosas, incluso las artes plásticas. La escuela donde yo asistía, el CCH Sur, era casi un bastión de apoyo al EZLN, todo lo que sucedía allí se convertía en una forma de diseminar las ideas zapatistas entre los alumnos de la comunidad.

Algo que tiene el EZLN es un tono poético. O sea, no está muy ligado a la poesía, por lo menos los manifiestos que llegaban acá y las declaraciones de Marcos, pero eran como una especie de conjunción política y poética esas declaraciones. Como un muchacho de la periferia citadina, la única manera que podía enterarme de esas situaciones políticas era mediante el diario, las revistas, lo que sucedía en la escuela, los periódicos murales, materiales que circulaban de mano en mano. Si uno piensa en la lejanía de esos tiempos, Internet ni siquiera era lo que es ahora, en ese entonces uno vivía “del impreso”.

APU: Entonces empezaste la Universidad ya con la decisión de ser escritor.

A.A.: En realidad, intenté estudiar Artes Plásticas para entrar en la carrera de Artes Visuales de la UNAM, pero la insurgencia del EZLN como el movimiento de huelga (del 99-2000 en la UNAM), significó que yo tomara posición al respecto de mi propia escritura y decidí hacerlo en serio.

Erróneamente, había decidido estudiar Literatura Hispánica, creyendo que iba a formarme como escritor, y me salí corriendo, descubres que no va a suceder ahí. En esa época, lo que hacía era inscribirme a todo taller literario que encontraba, no solamente en la universidad sino también a los alrededores.

Pienso en al menos dos amigos muy influyentes para mí en la universidad, que fueron Adán Medellín, que era mi compañero de clases, y Alfonso Nava, que es mi compinche de escritura con el que tuve una identidad completa. Creo que en algún momento vi como la imagen de ese escritor joven que quería ser en la suya. Como alguien de quien admiraba sus posiciones políticas y también sus posiciones frente a la escritura. Aunque él diga más o menos lo mismo al respecto de mí.

APU: A los 28 años, tuviste una beca de creación para desarrollar un proyecto narrativo, en la Fundación de las Letras Mexicanas.

A.A.: Creo que entré a la literatura por el gusto por la lectura de los relatos latinoamericanos que escuchaba en profesores y, luego, por aficionarme a ciertos autores, en principio, mexicanos. Como Juan Rulfo, Arreola, Salvador Elizondo, etc. En ese terreno latinoamericano, también Cortázar, Borges, Bioy Casares, García Márquez. En la adolescencia leí mucho a José Agustín y ahora encuentro mucha distancia con su escritura.

No es que la considere una escritura fácil, pero no es una escritura con la que me identifique ahora. Uno siente cuando es adolescente que es un tipo de escritura que parece sencilla de escribir. En mí, tratar de tomar las cosas más inmediatas, el lenguaje y las anécdotas de la gente de mi generación para escribir un relato, no funcionaba. No me generaba un placer, ni creaba un misterio. Que es lo que a mí me gusta de los relatos. Para mí lo maravilloso de la escritura es cuando crea un misterio.

APU: Anfiteatro, tu primera novela, te llevó muchos años de corrección. Hablemos concretamente sobre tus maneras de trabajar, tus modos de edición y reescritura.

A.A.: Anfiteatro fue una especie de escuela personal de escritura, donde tenía que resolver problemas planteados, todo era como ideas desmesuradas. Aprendí a escribir la novela mientras la escribía. Implicó una gran cantidad de tiempo, de relecturas, de volver a tomar el ritmo, el tono del narrador, que eso es lo más complicado. Si pierdes el tono, difícilmente lo recuperarás o tardarás mucho en hacerlo.

Me plantee una novela para un escritor más capaz del que era cuando comencé a escribirla. Tuve que formarme como alguien capaz de hacerlo. No sé si al final se logró. Es una novela policial y fantástica. Plantear un enigma sin saber cómo se va a resolver y que el resultado fuera satisfactorio para mí, como lector. Siempre tomo las oportunidades de corregir todo lo que puedo. El único que puede estar comprometido con su escritura es uno. No hay que dejarle ese trabajo a alguien más, hasta donde yo pueda, decidir sobre los textos es algo que voy a hacer siempre.

APU: Nombrás la idea de misterio, de enigma, como si fuera central a la hora de hacer una historia, algo que tiene que ser develado.

A.A.: Cuando ya no tienes nada más que preguntarle a un relato, es olvidable si no es capaz de seguir generando preguntas. Si no genera misterio, aunque pueda parecer un relato soso, si no hay algo que oculte esas tensiones de las que hablaba Hemingway. No voy a decir que el misterio es lo más importante de un relato porque no tiene caso, tiene que intuirlo el lector. El camino de la escritura es encontrar cómo no decirlo todo; sino, estás haciendo una redacción, no estás haciendo un artefacto.

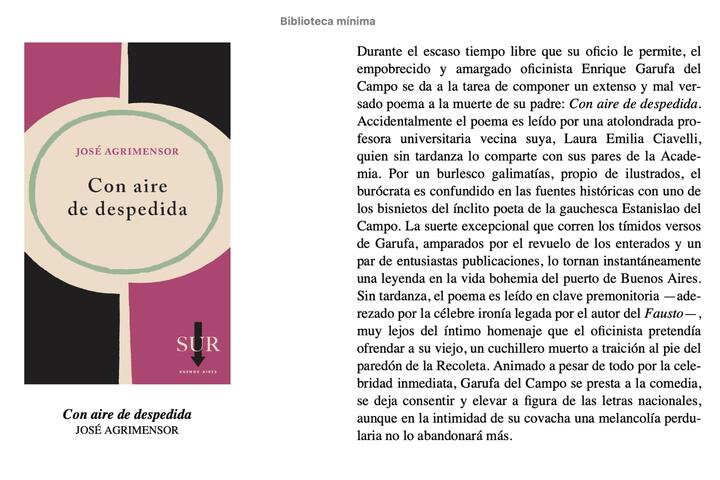

APU: Biblioteca mínima y Biblioteca portátil son libros construidos a partir de las contratapas de otros que vos mismo inventás. Lo llamás “literatura epigonal” y es una sátira monumental al mercado que nos presenta y vende libros, “que nos invita a consumirlos”. ¿Podrías hablarnos de esta “irreverencia”?

A.A.: La cuestión del humor o de la ironía en la escritura nace de mi vínculo con Alfonso Nava [con quien escribí Sick & MacFarland, una novela pretenciosa] porque él era alguien que podía emprender ese tipo de escritura que causa una sonrisa o una carcajada sincera. Para mí, eso en literatura es muy complicado, es algo que siempre he envidiado a Alfonso. Sick & MacFarlan es un homenaje al Vacío Perfecto, de Lem. Esos recursos me dieron muchas ideas. Pensar en esas colecciones literarias que se encuentran en instituciones, como bibliotecas básicas, donde en cierta cantidad de volúmenes (pongamos, veintitrés) cabe todo el universo. En un número reducido de tomos para que el estudiante pueda aprender muchas cosas y a bajo costo.

Por eso, hablo de bibliografías de autores ficticios que crean una biblioteca de autores diversos en un solo libro, un solo proyecto. Pensaba desarrollar una serie de libros ficticios, que se bastara por sí misma. No escribo textos breves o mini ficciones. Esa escritura tiene que estar amparada en textos satélites, en algo más grande. He escrito, sí, ensayos, reseñas, pero la no-ficción no me atrae. Lo que me atrae es la ficción y lo que me gusta es el ensayo o la poesía puesta al servicio de la ficción. Hacer un ensayo ficcional me resulta más atractivo que un ensayo real.

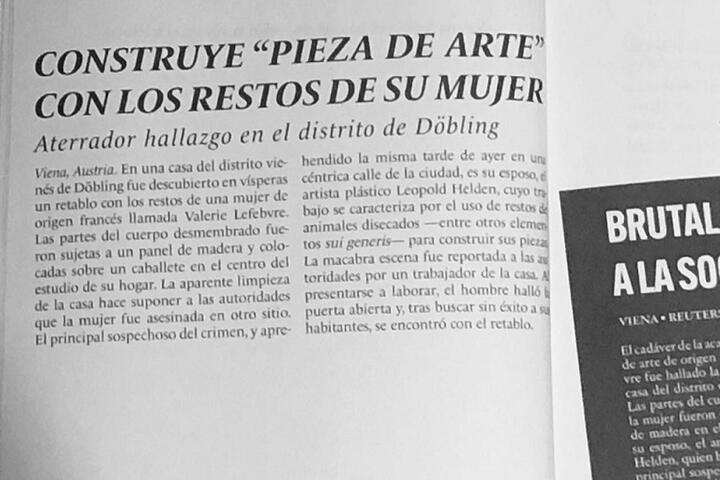

Tengo ahora un par de libros inéditos, Sala de máquinas y Vidas póstumas, que son relatos, son ficciones, pero en el sentido de que algunos son artículos, ensayos, reseñas, o tipo de noticias que contribuyen a contar historias sin ser pensados necesariamente como relatos clásicos.

APU: Esas Bibliotecas…, en ediciones bellísimas, salieron por tu propio sello, Gabinete Portátil. Poner en circulación el propio material ya de por sí me parece una propuesta muy valiosa, pero además vos lo hacés con una parodia sobre el sistema de circulación de libros.

A.A.: Hacer tus propias ediciones es un ejercicio de independencia. Lo que hicimos, junto con Fabiola Ruiz Reyes, al fundar en 2024 la editorial Gabinete Portátil, fue (se ríe) “tomar los medios de producción”. Aprender por nuestra cuenta la mayor cantidad de cosas posibles sobre el quehacer editorial y el del diseñador. Ha sido gratificante y complicado. Siempre parto de una anécdota. Los textos de Sala de máquinas, que están vinculados a artefactos fantásticos, llevan una ilustración mía, pero busco no redundar en ese vínculo entre texto y dibujo.