La trampa logística, o de cómo se subsidia a la Capital Federal desde los extremos de la Argentina

Pocas paradojas argentinas resultan tan persistentes y, al mismo tiempo, tan ausentes del debate público como la estructura de costos del puerto de Buenos Aires. No aparece en campañas, no figura en agendas legislativas y rara vez es mencionado por los funcionarios que deberían explicarlo. Sin embargo, cada contenedor que entra o sale del país carga sobre sí el peso de esa omisión: una maquinaria tarifaria que distorsiona la economía desde hace décadas y que nadie parece dispuesto a enfrentar.

Estudios técnicos tomando un contenedor de 40 pies high cube realizados por Filadoro y Sánchez1 alertaron sobre el problema con una precisión incómoda. En la capital, un contenedor suma más de USD 1.800 en costos aun sin demoras y sin incluir flete ni combustible. Así y todo, puede alcanzar hasta USD 3.186 cuando la burocracia interviene. La propia arquitectura tarifaria —fragmentada, redundante y plagada de cargos menores que se acumulan como sedimentos— funciona como un impuesto implícito a la producción.

No es un desgaste circunstancial: es un sistema que convierte cada trámite en una penalidad. El Puerto, tiene escaso control público, y la falta de información clara y la existencia de posiciones dominantes permiten prácticas abusivas que afectan la competitividad de toda la economía, trasladando sobrecostos a las regiones productivas y a los consumidores finales.

En el terreno operativo, la magnitud es imposible de ocultar. Diego Navarro2, entonces vicepresidente de CAME, lo explicó con brutal sencillez: “un contenedor que sale desde Asia hasta Buenos Aires normalmente cuesta USD 3.000, y resulta ser que se gastan en servicios portuarios USD 5.000”. El transporte global resulta más barato que el “último kilómetro” argentino. Trámites duplicados, peajes urbanos y prioridades dictadas por la valorización inmobiliaria revelan una lógica en la que la competitividad es la primera víctima.

El dato histórico confirma que nada de esto es novedoso. El 3 de abril de 1986, La Nación comparaba los costos portuarios de Buenos Aires y Montevideo: operar un mismo buque implicaba USD 21.645 en la capital argentina contra USD 5.300 en el puerto uruguayo. Remolque, práctico, uso de muelle: las diferencias eran abrumadoras (citado en Rodríguez Zia3). Casi cuarenta años más tarde, las proporciones permanecen intactas. En un país que discute todo, sorprende la capacidad de este tema para permanecer invisible mientras erosiona, día a día, la competitividad nacional.

El “Paseo del Bajo” y el puerto que no se usa

Mientras se construía el Paseo del Bajo —una obra urbana de USD 650 millones, financiada con deuda externa asumida por el Estado Nacional4—, el puerto de La Plata, finalizado en 2014 a un costo de USD 415 millones, quedó aislado por 3 kilómetros de autopista sin completar5. Mientras tanto, los beneficios inmobiliarios del corredor Puerto Madero se dispararon (sin ningún impuesto a la plusvalía urbana a la vista6, por supuesto), y el peaje del nuevo trazado quedó a cargo de AUSA, la empresa del Gobierno de la Ciudad.

¿Quién paga ese peaje?

Según AUSA, en mayo de 2020 se habían cobrado peajes sobre 5,7 millones de viajes4 a valores de noviembre de 20257 (AR$7.354 y AR$9.560), serían entre USD 30-38 millones. Pagados mayormente por transportistas del interior, que no tienen otra opción logística. Así, la infraestructura centralizada en el AMBA termina subsidiada indirectamente por las economías provinciales.

El desvío absurdo de Tierra del Fuego

La industria tecnológica fueguina recibe sus insumos importados por Buenos Aires. Desde allí, camiones recorren 5.764 kilómetros (en total) hasta Río Grande, cruzando cuatro pasos aduaneros por trayecto, a un costo de alrededor de USD 8.000 ida y vuelta8. Hay apenas un barco mensual8 de menos de 1.000 contenedores, con demoras de descarga de entre 9 y 12 días. Todo ese sobrecosto termina cargado al precio final de productos como las netbooks fabricadas en la isla.

Un dato ilustrativo: distancias y referencias vecinas

Para ilustrar lo ilógico del esquema actual, se tomó como punto de comparación Punta Arenas (Chile), que figuraba como puerto de referencia en plataformas internacionales de cotización marítima. Desde allí, la distancia a Shanghái es de 9.768 millas náuticas, mientras que desde Buenos Aires asciende a 11.163 millas, más de 1.200 millas adicionales9.

Esta referencia deja en evidencia lo desalineada que está la infraestructura nacional con la geografía física y los costos reales y es un ejemplo concreto de lo que podría hacerse en el sur argentino. El puerto chileno opera tanto con servicios directos como feeder, articulando cargas regionales con conexiones mayores a través de puertos como Valparaíso y San Antonio. Además, cuenta con terminales especializadas para carga general, contenedores, pesca y carbón. Es decir, un esquema logístico adaptado a su entorno y funcional a la producción regional.

Una visión sistémica de la desintegración

Desde Ushuaia hasta Misiones, Argentina cuenta con decenas de puertos sobre el litoral atlántico y fluvial. Sin embargo, todos los flujos tienden a ser absorbidos por el nodo AMBA. El resultado es un modelo de logística centrípeta, que desatiende el potencial estratégico del interior profundo.

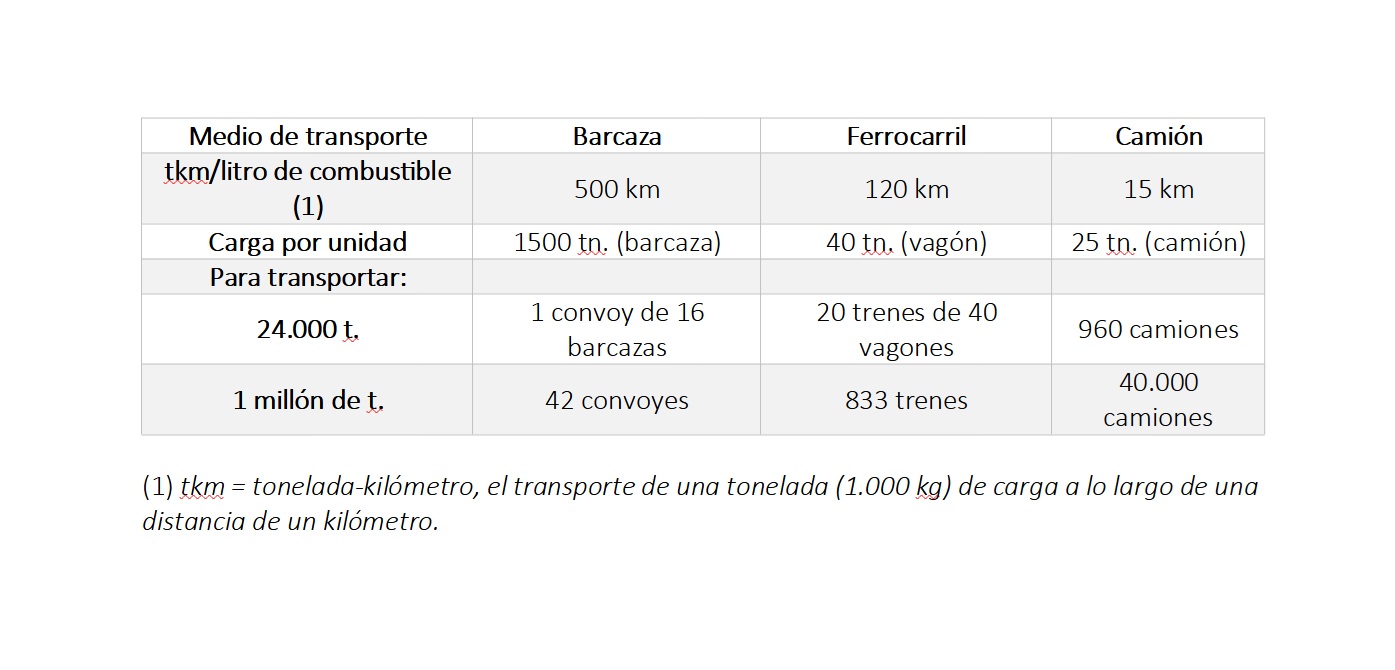

El transporte por camión, altamente ineficiente para largas distancias, se vuelve la norma. Un cuadro elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba (2000) demuestra que un convoy fluvial de 16 barcazas puede mover un millón de toneladas con el mismo combustible que necesitarían 40.000 camiones10,11.

La paradoja de la distancia

Para completar la ironía logística: el puerto de Buenos Aires está ubicado prácticamente en las antípodas de los grandes puertos chinos, lo que lo convierte —literalmente— en el punto más alejado del planeta para comerciar con Asia. Aun así, todas las operaciones del país están obligadas a pasar por allí.

Epílogo sin eufemismos

Lo que Tierra del Fuego produce, y lo que todo el país consume, está atrapado en un sistema logístico que no responde a la geografía, ni a la eficiencia, ni al desarrollo federal. Responde, sí, a intereses concentrados en el AMBA, que funcionan como una aduana interior disfrazada de “puerta de entrada al país”. Lo llamativo, sin embargo, es que no se haya constituido aún una comisión técnico-estratégica compuesta por licenciados en comercio exterior, especialistas en logística, ingenieros industriales y economistas que evalúe —de manera integral— qué necesita realmente la industria fueguina para ser competitiva a escala internacional. Porque si el problema es estructural, la solución también debería serlo.

A esta problemática estructural se suma la reciente desaparición de la planificación vial estratégica, tras la firma del Decreto 461/2025 que disolvió la histórica Dirección Nacional de Vialidad12. Su desmantelamiento interrumpió la gestión técnica y operativa de la red vial nacional, lo que probablemente llegue a recortes del mantenimiento preventivo y la creciente delegación de obras a privados, sin garantías de ejecución ni recursos adecuados. No es difícil prever un encarecimiento significativo del transporte terrestre, con mayores costos por combustible, reparaciones y demoras logísticas, afectando la competitividad y encareciendo aún más los productos que llegan a la periferia del país. Este estado de la infraestructura sumado a la concentración logística en el AMBA refuerza un círculo vicioso que deteriora la eficiencia macroeconómica y profundiza las asimetrías regionales, condicionando el desarrollo federal y el bienestar de la población fuera del centro. Sin un plan de transición robusto, el resultado será una red progresivamente degradada, transporte terrestre encarecido, y un federalismo logístico cada vez más debilitado.

Como decía un viejo bisabuelo de campo: el diablo está en los detalles. En este caso, los detalles son los que explican por qué el sur no despega, por qué exportar cuesta el doble y por qué, al final, todos terminamos pagando más por la misma notebook fueguina

Referencias

-

Navarro, D. (2020, octubre 7). Conversatorio con Pymes y Cooperativas [Video]. AIMAS Asociación Intermodal de América del Sur. YouTube. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Grtt-q8zTnA&t=2624s

-

Filadoro, A., & Sánchez, J. (2016). Identificación y estimación del costo para una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires”. Recuperado de http://www.webpicking.com/wp-content/uploads/2016/07/Estudio-de-costos-portuarios-en-Buenos-Aires.pdf

Filadoro, A. (2018, octubre 10). Costos de una operación de comercio exterior en el Puerto de Buenos Aires. VII Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (GTCC), Brasilia, Brasil. Universidad Nacional de San Martín. Recuperado de https://www.sela.org/wp-content/uploads/2024/01/comercio-exterior-en-puerto-de-buenos-aires.pdf

-

Rodriguez Zia, J. L. (1993). Puertos precisos: La gran hidrovía PPP. Buenos Aires: Círculo Militar, Biblioteca del Oficial. ISBN 9509822280.

-

Gómez, S. (2020, mayo 31). A un año del Paseo del Bajo, la autopista que demoró más de medio siglo y por la que ya se hicieron 5,7 millones de viajes. Clarín. Recuperado de https://archive.is/D0rhZ

-

Emsden, M. G. (2018, 18 de mayo). Puerto fantasma: la construcción en La Plata de u$s 415 M y que no se usa. El Cronista. Recuperado de https://www.cronista.com/negocios/puerto-fantasma-la-construccion-en-la-plata-de-us-415-m-y-que-no-se-usa/

-

LincolnLandPolicy. (2022, 30 de agosto). Recuperación de Plusvalías, Explicado [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=z2-lt0TyX7w

-

Autopistas Urbanas S.A. (2024). Tarifas TelePASE. Recuperado de https://www.ausa.com.ar/sections/tarifas.html

-

Deleersnyder, G. (2023, 11 de mayo). Desarrollo del cabotaje fluvio marítimo 10-05-23 [Video]. Senado Argentina. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/live/zDmaP81neN4?si=JfqqAAHk9GIXNW-T&t=1957

-

Castro Almeyra, A., Corradi, P., Elicegui, G., & Zorraquín, T. (2003, p. 208). Agroalimentos Argentinos. AACREA.

-

Zorroaquin, T., Corradi, P., & Del Rio, J. (2005, p.157). Agroalimentos argentinos II. Recuperado de http://fediap.com.ar/administracion/pdfs/Agroalimentos%20Argentinos%20II%20-%20AACREA.pdf

-

Poder Ejecutivo Nacional. (2025, 8 de julio). Decreto 461/2025. Boletín Oficial de la República Argentina. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/328016/20250708

La industria tecnológica fueguina recibe sus insumos importados por Buenos Aires. Desde allí, camiones recorren 5.764 kilómetros (en total) hasta Río Grande, cruzando cuatro pasos aduaneros por trayecto, a un costo de alrededor de USD 8.000 ida y vuelta8. Hay apenas un barco mensual8 de menos de 1.000 contenedores, con demoras de descarga de entre 9 y 12 días. Todo ese sobrecosto termina cargado al precio final de productos como las netbooks fabricadas en la isla.