¿Quién le pone el cascabel al macho?

Por Victor Calero | Fotografía Daniela Amdan

“Propuso el elocuente Roequeso

echarle un cascabel, y de esa suerte

al ruido escaparían de la muerte.

El proyecto aprobaron uno a uno,

¿quién lo ha de ejecutar?, eso ninguno.”

Félix María Samaniego

Los casos recientes de violencia patriarcal están recibiendo, como es habitual, lecturas ambivalentes. En redes sociales y comentarios a notas digitales pueden leerse posiciones que victimizan a los agresores, que se apenan por sus destinos de juicio y castigo, o que lamentan la “mala suerte” de un resultado supuestamente no querido.

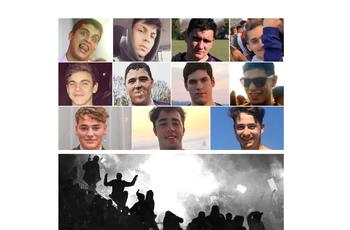

Aunque algunos intenten hablar de “muerte”, “tragedia” o usen otros eufemismos, un hecho como el asesinato Fernando Báez es un delito. Aquí, las posiciones patriarcales son aquellas que buscan descriminalizar la violencia que el propio régimen promueve o atenuar al máximo sus posibles consecuencias negativas.

Pero la luz cegadora del crimen, que puede hacernos desear la pena, también nos hace olvidar por momentos la gran pregunta por las condiciones de producción de esos crímenes. La violencia física entre varones es un hecho estructural de nuestra sociedad, no hace falta ser sociólogo o antropólogo para notarlo. Esa violencia física, sin embargo, es la punta de un témpano de impunidad que se construye todos los días.

Cuando se justifican las distintas formas de abuso de poder del varón heterocis, cuando se construyen argumentos biologicistas sobre la supuesta animalidad del varón, o peor, cuando el piadoso manto del amor invisibiliza las injusticias del patriarcado, la sociedad pone su granito de arena para la avalancha futura. Estas y otras razones preparan el terreno de la impunidad que hará que los machitos luego “se excedan” llegando, en ocasiones, al asesinato. Entonces, ¿por qué es tan difícil rebatir esos argumentos filo-patriarcales y acompañar a las víctimas del machismo cotidiano?

Para responder esta difícil pregunta primero hay que identificar la fuente de la violencia. A juicio de quien suscribe ese origen está en el contrato heterosexual. Si el patriarcado es un régimen que pretende regular la existencia sexuada de todos los cuerpos humanos, el contrato heterosexual es la parte de ese régimen que pone a la relación heterosexual por encima de todo otro tipo de relación. Ni los vínculos de sororidad, ni las relaciones homosexuales o bisexuales valen lo que vale la pareja heterosexual.

Siguiendo a Benjamin, hay una violencia originaria, constitutiva de ese contrato. Hay una violencia necesaria para la existencia del patriarcado y es la imposición a toda la sociedad de ese modelo de relación. Podrán haber cambiado algunos de sus términos, podrán haberse modificado algunas leyes, pero la vieja sociedad argentina sigue convalidando, en su amplia mayoría, un modelo de vínculo que pone al varón heterocis en la posibilidad, siempre latente, de ser el agente de la violencia moralizadora del patriarcado. Como lo ha mostrado Rita Segato, esta violencia tiene un fuerte componente disciplinario orientado a aleccionar a las “ovejas descarriadas” que se atreven a alejarse del canon machista: la sagrada familia heterosexista.

Está claro que esa violencia, además, encuentra legitimidad en un imaginario que, frecuentemente, roza el absurdo. Nadie necesita un refuerzo normativo institucional para que la heterosexualidad entendida como orientación sexual, exista. Si lo dejamos, el mundo no se va a volver transgénero. Las personas heterosexuales pueden o no ser conscientes de ello, pero su forma de vida está al servicio de un poder superior que la fagocita. Incluso la tan famosa fratria machista carecería de sentido en un mundo sin heterosexualidad hegemónica.

El contrato heterosexual es heterosexista por que establece una jerarquía que engarza con un imaginario de comunidad política prolífica absolutamente obsoleto. El crecimiento poblacional es más un problema heredado del colonialismo que una virtud ciudadana. El mito de la mujer parturienta de una Nación en tiempos de migraciones globales, aborto y fecundación asistida es apenas una caricatura absurda de un pasado no tan reciente.

Sin embargo, este imaginario pervive. Para quienes lo sostienen, el varón heterocis es el garante de los objetivos de la comunidad y tiene derecho a defender su posición con violencia. Travas, tortas, putes, bisexuales, niñes y desde luego mujeres somos los ratones atemorizados del gran gato varón al que ni siquiera podemos señalar porque a partir de entonces correremos el riesgo de ser abandonados a nuestra suerte, ser invisibilizados o aún, perder nuestra vida.

De hecho, muchas veces, señalar las pequeñas violencias y abusos de la vida cotidiana es más riesgoso que rechazar un ataque directo, porque los y las defensores del patriarcado siempre estarán dispuestos y dispuestas a tratar a las víctimas con sospecha, incredulidad y dejar que el silencio y el abandono hagan su trabajo sucio.

La falta de un límite claro para el varón violento o abusador habla de un contexto social donde los riesgos de señalar las acciones violentas de un hombre heteronormado aún pesan demasiado sobre las víctimas. Como en el cuento de Samaniego, todes parecemos estar de acuerdo en que la igualdad de géneros es una buena idea, pero nadie se atreve a ejecutarla individualmente. Y es que los costos de hacerlo pueden incluir perder el bienestar, el trabajo y hasta la propia vida, como ocurrió con Diana Sacayán, Natalia Gaitán y tantes otres.

Desde luego, hay otras perspectivas de análisis que identifican refuerzos o atenuaciones de la impunidad patriarcal. Las condiciones de clase, los prejuicios racistas y las pertenencias corporativas también tienen su peso. No hace falta decirlo, el tan repetido mantra de que “hay hombres que no son violentos” es un comentario irritante que no viene al caso. La falta de límites a la violencia patriarcal no se afronta relativizando. Hay una conexión insoslayable entre la masculinidad, tal como es entendida de manera hegemónica, y esa función de custodia de los “valores patriarcales” que deviene violencia. El punto es que hay varones que toman a su cargo esa función “pública” porque está disponible. Si además consideramos que, en determinados contextos, su ejercicio es deseado por otres (secretamente, o con total desenfado) el cóctel se vuelve explosivo.

El trabajo imaginario, simbólico y real para llegar a la destitución definitiva de estos autoproclamados gendarmes de la binariedad es colectivo. Entre otras miles de posibilidades, necesitamos reemplazar imaginarios de dominación y sometimiento por relatos sobre los beneficios de la autonomía; necesitamos romper la soledad de las víctimas y para eso hay que construir redes de vínculos con lógicas diferentes; debe existir un lugar simbólico para los diferentes erotismos...

En fin, se trata de una tarea inmensa que no se puede producir de la noche a la mañana. Precisamente por eso necesitamos recordarla cada vez que el crimen golpea con su rayo enceguecedor.