El Papa, la política argentina y los lugares comunes

La sucesión de episodios inéditos que atravesamos en los últimos quince años, y con particular velocidad en el lustro más reciente, puso a prueba o contribuyó a descartar lugares comunes con que solían mirarse la política y la Historia, al menos en la Argentina. Por ejemplo, que

- si la Selección masculina gana un Mundial de fútbol, el oficialismo se refuerza;

- el mismo efecto de adhesión a un liderazgo producirían una pandemia o una guerra;

- la juventud será siempre mejor que las generaciones previas;

- un candidato no puede llegar a la Presidencia proponiendo explícitamente regresiones;

- no se puede gobernar dentro del sistema republicano sin un buen grupo de legisladores propios; o que

- no es posible ir contra el Pueblo y contra el Papa al mismo tiempo.

Algunos de esos supuestos ya habían sido refutados antes, aunque las pruebas quedaron tapadas con capas de las sucesivas actualidades y sus correlativas simplificaciones.

Cada uno de los hechos que en el último medio siglo han derribado esos mitos tuvo atenuantes y catalizadores, un contexto que los produjo y un universo de explicaciones y matices. El resultado final es, sin embargo, que la lectura fácil de causas y efectos quedó refutada.

Botas y pelotas

Los dictadores de 1976, que llegaron para imponer un programa económico que no se presumía posible por las urnas, siguieron las líneas fijadas por sus documentos reservados sobre propaganda y operaciones psicológicas hacia la población civil.

Al mismo tiempo que publicitaban las bondades de la importación o la baja de salarios, se presentaron como ganadores de dos Mundiales de fútbol y una guerra, como llamaban al terrorismo de Estado. “Irregular” o “sucia”, según las nomenclaturas de la época, sus artífices llegaron a concebirla como la cristalización de la Tercera Guerra Mundial.

La derrota militar en Malvinas eclipsó la serie de factores políticos y económicos de un desmoronamiento previo, que los llevó a la decisión del otoño de 1982. Sus premisas fueron confirmadas bajo el relato fácil de que el Pueblo recién les dio la espalda con la capitulación malvinense.

La Tercera es la vencida

La intención posible, sospechada o real, de un oficialismo de utilizar en su favor un logro ajeno, como los del ámbito deportivo, no significa que sea una garantía de éxito. Tampoco una pandemia provoca necesariamente cohesión social y adhesión al mando en turno.

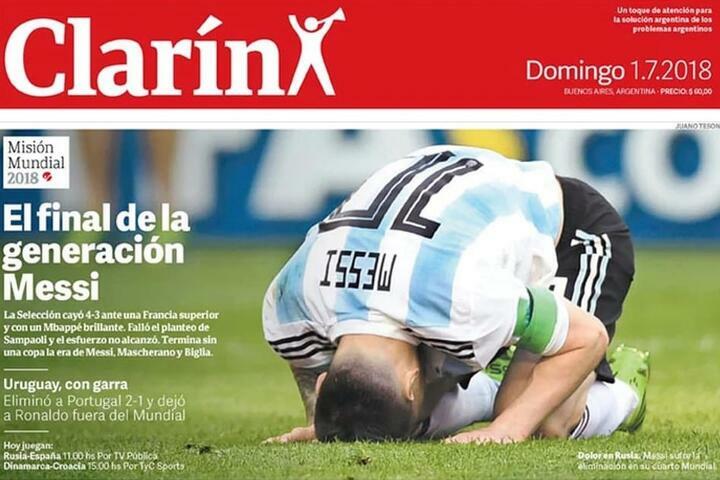

Alberto Fernández no logró que lo sucediera alguien de su mismo signo político después de haber conducido una emergencia sanitaria en que, a diferencia de lo que ocurrió en países europeos, ni los hospitales ni los cementerios se vieron desbordados. Once meses antes del balotaje en que el entonces oficialismo perdió, la Selección había obtenido su tercera estrella mundialista en fútbol.

Tan pronto como Gonzalo Montiel convirtió el último penal de la serie frente a Francia emergieron en las cimas de la representación política las disputas veladas o explícitas por la posibilidad o no de que hubiera foto presidencial con los campeones o saludo desde la Casa Rosada. Los tironeos se volcaban a las webs y las redes sociales los traducían al lenguaje de las expectativas de las bases.

Mejores pinturas de los niveles de afecto real ofrecen las derrotas.

Pre-misas

El triunfo del outsider Javier Milei ratificó la crisis de representación de los partidos tradicionales, por primera vez fuera de un carro victorioso, y representó una refutación a aquello de que no pueden ganarse elecciones proponiendo una agenda de regresiones.

El propio Mauricio Macri había comprado esa premisa, cuando gastó de tanto uso la consigna explícita o implícita de que nadie perdería lo conquistado en los años previos.

Milei llegó al ruedo electoral después de, entre otras delicadezas, defenestrar al Papa Francisco. En términos políticos lo catalogó como comunista, lo que para él representa un insulto, y desde el léxico religioso como “representante del Maligno en la Tierra”.

Cuando Francisco murió, el Presidente acabó coincidiendo con su rival en el debate electoral de 2023, que entonces caracterizó al pontífice como “el argentino más importante de la Historia”. Ante el reclamo de Sergio Massa en el entrevero televisado, Milei ya había claudicado en su prédica antipapal.

La mano de Dios

Una década antes, la llegada de Jorge Bergoglio al obispado de Roma había descolocado a un lado y otro de la llamada “grieta”. En algo existía coincidencia: ambas veredas adjudicaban un rol decisivo a las opiniones que tuviera el nuevo Papa sobre lo que ocurriese en su país natal.

De los doce años de papado de Bergoglio, la mitad transcurrieron mientras en su Argentina se aplicaban programas regresivos, con represión incluida. Hasta los obituarios de hoy, cada audiencia concedida, palabra pronunciada o semblante expresado por Francisco hacia el acontecer de su país se leen como avales o desaprobaciones. Como se dijo en esta columna, aunque dejó también incógnitas, el Papa jesuita fue pródigo en gestos elocuentes. Coincidentes, además, con sus pronunciamientos sobre problemáticas universales o clericales.

Por contraste, su ausencia permitirá conocer el grado de incidencia papal para sujetar el cabalgar desbocado de los impulsos regre y repre-sivos en su tierra de origen. Acaso pueda deducirse hasta dónde las nuevas derechas domésticas siguieron a sus antecesoras en el cuidado por las opiniones vaticanas, con el añadido de que en este caso el Papa ha sido un compatriota.

Excepto, claro, que el Cónclave que comienza este miércoles 7 elija como nuevo pontífice a otro argentino. Como Dios, según revela el adagio que preside la antología criolla de lugares comunes.