Igor Galuk, director de “Silencio en la ribera”: “Me di cuenta que Conti era la isla también”

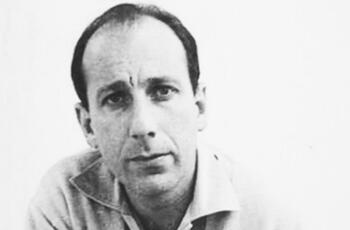

La isla Paulino está ubicada en Berisso, frente a la costa del Río de la Plata y se caracteriza por el monte costero, su playa inmensa y las quintas de frutas y hortalizas. Allí llegaron los primeros pobladores, principalmente italianos, y levantaron sus casas. Allí llegó también, en diciembre de 1975, Haroldo Conti y escribió una crónica mítica, la última que publicó antes de ser desaparecido por la dictadura militar.

Casi medio siglo después, Igor Galuk -director cinematográfico berisense formado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), realizador de cortometrajes como Túneles sobre el río (2009), Sabaleros (2013), Palo Blanco (2014) y de varias series documentales como Olvidados del Río (2011) y Paisanos (2012)- revive aquella crónica en su primer largometraje Silencio en la ribera, un documental ensayístico sobre la isla de Berisso que además recupera material fílmico sobre Conti, estableciendo un vínculo entre el pasado y el presente del lugar.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Por qué elegiste hablar de la isla Paulino y Haroldo Conti en el documental?

Igor Galuk: La isla Paulino es un territorio que, como berisense, conozco mucho y a Haroldo Conti lo admiraba desde hacía rato en obras como Sudeste o sus cuentos, que fueron fundantes de Río cine, la productora regional de La Plata que creamos en el 2009. Conti fue un disparador importantísimo en esto de contar las historias propias, los relatos regionales, los personajes, recuperar y rescatar personajes. Así que cuando estábamos en pleno rodaje de la serie Olvidados del río para la Televisión Digital Abierta alguien me pasa una copia de su última crónica "Tristezas del vino de la costa (o la parva muerte de la isla Paulino)" que publicó Conti en abril del 76, un mes antes de su desaparición, sentí que ahí había algo: sobre todo que él había retratado ya la isla y a su gente y a los fantasmas. En ese momento que estábamos filmando en la isla, teníamos la misma percepción de las cosas que Conti narraba y que había visto 40 años antes. Ahí surge ese primer encuentro del cine, la literatura, Conti y la isla.

APU: La película tiene un registro predominantemente observacional. ¿Cuál es tu relación con los trabajadores que aparecen allí? ¿La idea de registrar esos seres anónimos viene de antes o forma parte del legado del universo literario de Conti?

I.G.: Nosotros ya estábamos filmando de esa manera. Supongo que igual Conti habrá influido diez años antes. Eso está claro. Creo que también se produce una relación entre la mirada humanista que tenía Conti y la vinculación del hombre y su entorno: la forma de observar, de detenerse, de percibir el tiempo, de estar en ese espacio. Ya registrábamos ese halo de nostalgia, de sensibilidad y poesía que tenía Conti y lo estábamos volcando al audiovisual. Esa percepción, ese estar en el lugar y esa forma de contar, creo que tiene un disparador contiano que era la forma en la que nos acercábamos con el audiovisual a los habitantes que quedaban en la isla, devastada, desértica, fantasmal.

Creo que la idea de esos retratos, de contar esas historias pequeñas, pero importantes viene del mundo contiano, de meterse en el barro, en el agua, en los mundos anfibios, en lo particular del Río de la Plata, que genera esos ecosistemas, ese contexto de la relación del hombre con su entorno, con el río, con las crecidas y también lo atemporal de ese mundo suspendido allá en los bordes.

APU: ¿Qué te aportaron los materiales de archivo que utilizaste para pensar la figura de Conti en el contexto de la isla? ¿Cómo llegaste al cortometraje de Roberto Cuervo?

I.G.: Los archivos fílmicos empiezan un poco antes. En la crónica, Conti sugiere que Roberto Cuervo había filmado un cortometraje sobre la isla Paulino en el 71. Yo empiezo a buscarlo a ver qué aparecía y ahí me vinculo con Andrés. Me dice que no cree que ese cortometraje exista, que por ahí Haroldo lo utilizó como un recurso narrativo para decir otras cosas. Me quedó la duda y la verdad que algún día espero encontrar ese material. Tengo la percepción de que podría llegar a existir. Más allá de eso, la anécdota lo pinta a Conti.

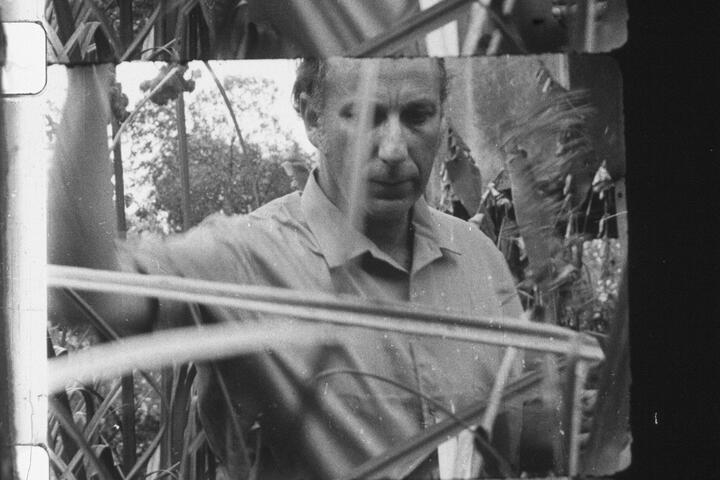

Andrés me dijo: Yo tengo el material de mi viejo. En principio, no me interesó tanto porque yo estaba muy abocado a la isla Paulino; después me di cuenta que Conti era la isla también. Hicimos un escaneo. Andrés había hecho un copiado en su momento que usó en su película El retrato postergado. “Déjame hacer una mejor copia actualizada”, le dije. De ahí surgieron los archivos. Fui mezclando entre el material que yo tenía, el material de Conti en los 70, lo que yo había registrado 10 años antes en la ribera. También es fundamental destacar la Escuela de cine de La Plata. El momento histórico político del país, estamos hablando de diciembre del 75 y Roberto Cuervo haciendo su tesis de grado que no la puede concluir por la desaparición de Haroldo. Esas imágenes se vuelven icónicas porque es el único material donde se lo puede observar a Conti en movimiento en ese retrato que hace del escritor.

Yo estudié en esa misma Escuela de cine, pero en su reapertura porque la escuela fue cerrada por la dictadura en el 78 y reabierta en el 93, después de una larga lucha de estudiantes y docentes. Soy hijo de esa escuela.

APU: ¿Cómo se vincula la vida de hoy en la isla con lo que describe Conti en su crónica del 75? El tiempo parece haberse detenido…

I.G.: Lo que más nos sorprendió de la crónica de Conti fue esa suspensión en el tiempo. Por lo menos cuando nosotros fuimos a la isla en el 2011 estaba muy deshabitada, los fantasmas deambulaban por ahí. Fue entrar a la misma habitación que había alquilado Conti en su momento. Uno entraba a ese lugar, que lamentablemente lo derrumbaron en la pandemia, y estaba todo tal cual, la mesita de luz, la frazada, uno se podía trasladar 40 años y eso estaba intacto todavía. Fue la primera impresión que tuvimos. Ahora está muy cambiada, más habitada.

APU: El tiempo, el río y el silencio son tópicos que están trabajados de una manera poética. ¿Cuánto de ese logro tiene que ver con el tratamiento de las imágenes? ¿Cómo pensaron la fotografía?

I.G.: Con Silencio en la ribera intentamos que el espectador transitara ese estar en la isla por un tiempo, en el espacio. Los habitantes de la isla pasan mucho tiempo en soledad, días, meses, con su entorno, con su hábitat, con sus cosas, con su oficio, con su trabajo. Así que en ese encuentro entre lo humano y la naturaleza, lo observacional como documentalistas era retratar a esos seres que habitan el lugar de esa manera.

APU: Los fragmentos de la crónica escogidos para el documental delinean a un Conti como gran escritor, que también putea, disfruta la comida, toma, se sensibiliza con la vida de sus personajes y toma partido. Además, parece ser consciente del peligro que corría, ¿qué tuviste en cuenta para realizar su semblante?

I.G.: En su última crónica en el subtexto se puede ver claramente el tiempo que estaba transitando Conti: un país en decadencia, con la represión ya pisando los talones. Él decidido ya a batallar desde su lugar, que era la escritura y su propio país, anticipa la posibilidad de que él mismo pueda desaparecer. Estamos hablando de diciembre del 75 cuando fue a la isla Paulino tres días, y su publicación es en el 76, ya en plena dictadura. Es premonitoria esa última crónica y también la posibilidad de haber rescatado a ese último Conti cronista, comprometido con la realidad social y política del país. Eso es lo que rescato de él, de su poesía, de su amor por los habitantes ribereños, esos personajes de los bordes que tienen una gran sabiduría y una gran belleza.