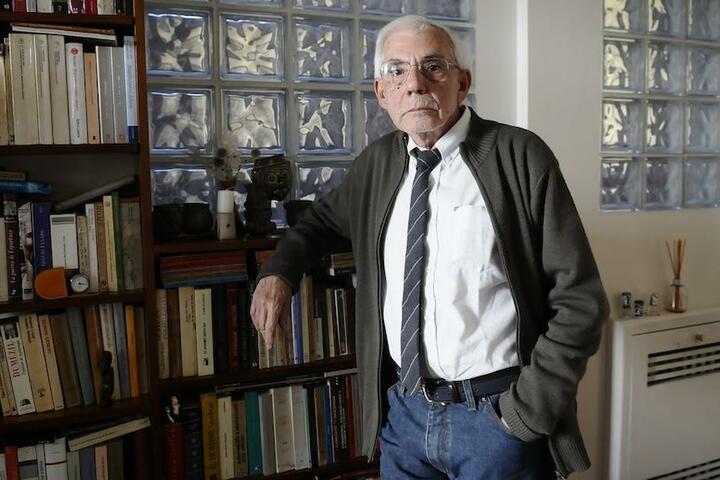

Un clásico: Eduardo Grüner y sus obras completas

Sólo un escritor que se vuelve clásico va a conocer sus obras completas. Es lo que en este momento ocurre merecidamente con Eduardo Grüner —Grüner, por cierto, no deja de cuestionar esta idea de “obra completa”, que suele ser un oxímoron, ya que no solo el futuro siempre podrá todavía encontrar otro ensayo perdido por ahí, sino que un texto, y en especial un ensayo, solo se “completa” cuando encuentra a su lector. Por ahora salió el primer tomo, que recopila los trabajos que Grüner no había publicado en ningún libro.

El trabajo descomunal de reunir toda la producción de Grüner lo realiza Diego Giller, que prologa este Tomo I, que lleva por nombre, como casi no podría ser de otro modo: Las formas del ensayo. Título que convoca y juega con nuestros gigantes referentes internacionales de aquel entonces, que pensaron en profundidad este asunto, como Theodor Adorno o Georg Lukács —quizás nuestra cultura de revistas en papel, que buscaba claves para analizar la sociedad contemporánea en autores que ya tenían por lo menos medio siglo encima (algunos no llegaron a conocer la televisión), y que a nosotros nos parece tan sólida, también fue una ilusión.

Por otra parte, los que se ponen al hombro este emprendimiento de cinco tomos (cuyo nombre completo es: El detalle y el rumor) son los descabellados de Ubu Ediciones —el primer tomo es exquisito, con un papel de alta calidad y unos márgenes generosos para borronear las ideas que necesariamente te suscita el texto.

Cuando hablábamos del ensayo en aquella época (los años ochenta, ponele, en el auge alfonsinista) la conclusión a la que por lo general se arribaba, y que está presente también en la introducción de este tomo, es que el ensayo es eso, es un probar, es un tantear, es un errar. No nos pidan conclusiones. Más que proporcionar respuestas y certezas, genera o debería generar dudas y preguntas, si es un buen ensayo. Los ensayos de Grüner lo hacen.

Hasta hace unos años el campo de las ciencias sociales se dividía en dos grupos de personas: los científicos vs los ensayistas (los investigadores vs los académicos, los “conicet” vs los docentes). Cada uno tenía su manera de leer y de escribir, y miraba con suspicacia (tal vez habría que escribir: con sospechas) lo que producía el otro. Eduardo Grüner era y es uno de los grandes referentes en el grupo de “los ensayistas”.

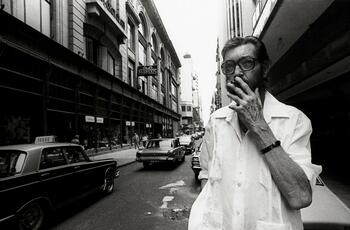

Si me detuve en la confección material del libro es porque tanto Giller como Grüner (en el texto que escribió para esta edición) se detienen a indicar que una sociedad, que fue la nuestra, ya ha desaparecido, y nosotros somos sus restos y sobrevivientes: “es la cultura del ensayo crítico la que prácticamente no existe más”, escribe Grüner (adjetivar así al género me sonó raro: ¿puede haber un ensayo que no sea crítico? Hubo una época que se escribía así: pensamiento crítico, ensayo crítico, profundo, hondo, etc.). Es la sociedad de las revistas en papel y la cultura del ensayo argumental lo que no existe más. La cultura de las discusiones en el bar acalorado al que pertenecías o en la facultad a la que ibas es lo que no existe. La sociedad que los domingos compraba dos o tres diarios en papel y se sentaba a leer hasta que llegase la tarde.

Esa sociedad ya no existe, nosotros la habíamos imaginado (y vivido) como eterna cuando nos reuníamos en esos bares emblemáticos desde donde mirábamos por la ventana del Ramos quién entraba en La Paz, o desde La Paz espiábamos quiénes iban a la Gandhi (la que para mí es la auténtica Gandhi estaba en la calle Montevideo, a media cuadra de la avenida Corrientes, con el bar al fondo).

Esa sociedad que intercambiaba argumentos pareciera no existir más, y la avenida Corrientes casi que se volvió peatonal.

Tanto Giller como Grüner (en el texto que escribió para esta edición) se detienen a indicar que una sociedad, que fue la nuestra, ya ha desaparecido, y nosotros somos sus restos y sobrevivientes.

En la introducción Diego justifica por qué la “totalidad” del libro se llama El detalle y el rumor. Detengámonos en el detalle (el rumor se los dejo para que lo lean mejor escrito en el libro). Primero Grüner y luego Diego encuentran allí “la revelación de lo real”. Escribe Grüner: “El terror, como el demonio, está en los detalles” —cómo no recordar esa consigna de Aby Warburg, repetida por Walter Benjamin, que aseguraba que “Dios está en los detalles”. El detalle es lo que muchas veces se le escapa al pensador, y justamente como se le escapa, no lo advierte, y ahí donde él no puede controlar su pensamiento, precisamente ahí se encarna su pensamiento fundamental, su pensamiento impensado.

El primer mérito del libro, entonces, es su hechura, en una sociedad que fabrica más libros que pensamientos —mentira: el primer mérito es permitirnos leer estos trabajos ignotos que dormían en revistas de papel que acontecieron hace medio siglo años, y que sin este trabajo archivístico de Giller se hubieran perdido en un estante lleno de polvo y nostalgia. Son un legado que ojalá las generaciones futuras frecuenten. Recuperar esos ensayos y ese pensamiento es el gran mérito, por lo menos de este Tomo I.

Si bien en las palabras preliminares se interroga si estos ensayos perdieron o no actualidad, lo que es lógico, yo aseguraría que no. No perdieron actualidad. ¿La verdad? Fue algo que me sorprendió.

El primer ensayo del libro, que es el primer ensayo que Grüner publicó, se llama “Pretexto para la repetición de Kierkegaard”, de 1979. Tenía más de treinta años Eduardo a esa altura. De allí en más se volvió prolífico. Giller enumera todas las revistas en las que Grüner participó, son muchas y fundamentales. De hecho, en este ensayo encontramos una idea de la repetición que viene muy bien para comprender nuestra (des)actualidad. Hay diferentes formas de la repetición, estamos atrapados en la peor, pues la salida se parece bastante a la entrada que nos trajo hasta acá.

En realidad, debería hacer una interpretación de cada uno de los ensayos recopilados en el libro, donde vemos distintos juegos que hace Grüner con la escritura. En uno, inventa respuestas de Foucault a preguntas que él le realizaba, y que me pareció brillante porque ya en 1982 (fecha del ensayo) Eduardo resume las ideas nucleares de ese pensador que no dejaría de crecer de ahí en más (postmortem).

Otro trabajo de 1982: “Crítica de la razón cotidiana: el cuerpo es el mensaje”, más allá de las referencias de los dos títulos, uno a Kant, el otro a McLuhan, es también tempranamente clarificador. Hace una crítica despiadada a esas miles de personas que un domingo a la mañana salen a correr por el Parque Central de Nueva York, persiguiendo la zanahoria de la salud, y que también desde ese momento a hoy no dejaría de acrecentarse, hasta volverse una ideología cuasi totalitaria: la ideología del cuerpo sano.

En la década del 80 Grüner fue director de la famosa revista Sitio, entre cuyas páginas se concentraba lo más granado de la cultura “crítica” de aquellos remotos años. Allí inventaron a un personaje: Hystericus, un tipo “bienintencionado”, “social-progre-demo-liberal”, que vota lo que le dicen y que siempre termina decepcionado, aunque él haya votado a ese candidato. Un poco menos de medio siglo más tarde, el ciudadano argento, nosotros, casi que no cambió, aunque el mundo se volvió otro. Dudo si aquel personaje era premonitorio de alguna esencia argentina, o si el progreso que vivió la sociedad y que la obligó a transformarse no será una eterna repetición del mismo desengaño y la misma decepción.

Este jueves 20 de noviembre a las 19 h se presentará el libro en el mítico Bárbaro, en Tres Sargentos 415 —en los setenta y ochenta, si no recuerdo mal, se llamaba BaroBar. Se llame como se llame, es uno de los pocos refugios que quedan de nuestra vida desaparecida. Nos vemos ahí.