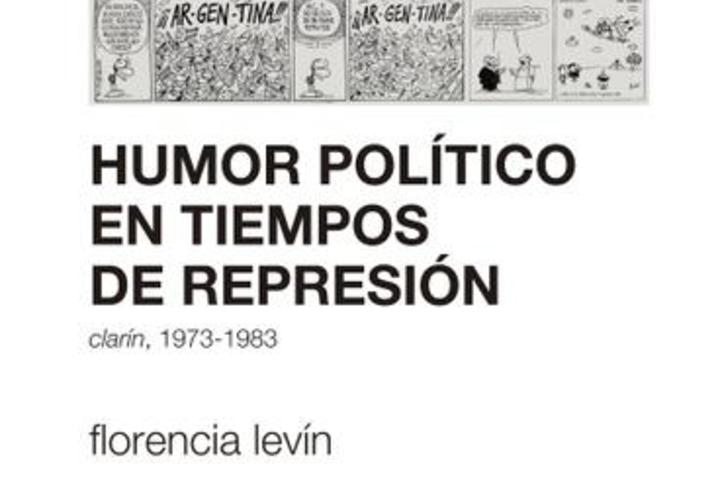

Clarín, humor político y represión

Por Juan Ciucci

APU: ¿Cómo surge la idea del libro y por qué te interesaba analizar el humor gráfico de Clarín en esos años?

Florencia Levín: El libro es una reelaboración de mi tesis de doctorado y por lo tanto el primer impulso fue hacer esa tesis. Que se inscribió en el marco del inicio de una vida académica que siempre me pareció problemática. El humor gráfico de Clarín me apareció por casualidad, intentando reconstruir otras cosas para el proyecto con el que entré al doctorado. Tenía algunas inquietudes teóricas e historiográficas que no podía materializar, y trabajando con los diarios me saltó una imagen de una viñeta de Landrú que es la que me llevó a hacer esa investigación.

La viñeta está en el libro, es una imagen en la que se representa una escena de tortura con la aplicación de picana eléctrica. Cuando vi eso, realmente me descolocó. Además, era la tercera vez que cambiaba de tema de la investigación, no lograba entrarle a la historia en cuanto a las inquietudes que tenía. En algún momento decidí seguir mis impulsos y a partir de allí me puse a fotografiar y hacer trabajos de archivos, sin tenerlo muy claro. Está mal que lo diga porque soy profesora de Historia y tengo que ayudar a los estudiantes a armar sus proyectos de investigación, pero yo no lo tuve.

APU: Es un modo de llegar, no tenerlo.

FL: Seguro, esa es otra discusión, tenerlo es necesario pero el trabajo es otro. Pero también el trabajo es el proyecto que uno tiene y trabajar en función de lo que uno encuentra. Los proyectos son como una anticipación de todo, que no permite después el encuentro con nada, vas a buscar lo que sabes que vas a encontrar.

APU: ¿Tenías trabajos previos con imágenes?

FL: No, me gusta mucho la fotografía. Hay algo de ese trabajo, que igual lo hubiera hecho, que tiene que ver con la edición de las imágenes, de cómo contarla, lo mismo que mi objeto de estudio. Cada argumento fue construido en función de un recorte, de una edición y de un entrecruzamiento que eventualmente hacen los historiadores; pero como en este caso la fuente incluye un componente visual, me gusta mucho trabajar con las imágenes.

APU: Eso está presente en el libro, con una propuesta que se puede leer desde las imágenes y después ir a tus análisis.

FL: Sí, eso fue toda una decisión de cómo incorporar las imágenes, porque ellas tienen su narrativa y yo tengo la mía. Mi idea no era intentar sujetarla con mi argumentación, me parecía que ellas merecían también la posibilidad de expresarse a sí mismas, sin que tenga que ir un historiador a mostrarle al lector en qué sentido se pueden interpretar.

APU: En ese marco, ¿tiene alguna voluntad de documentarlas esa incorporación de las imágenes?

FL: En el libro, mucho más que en la tesis, hubo una conciencia en la elaboración acerca de que también era un trabajo de edición. Trabajé con 15 mil chistes de los cuales fui recortando y creo que habré mostrado 600 de los 15 mil que en algún momento trabajé. El libro en términos de las imágenes, es un recorte y eso implicó una conciencia de qué es lo que dejó de lado y por qué dejo adentro, las que dejo adentro. No puedo poner todas las que me hicieron construir este argumento porque había limitaciones de espacio muy claras. De todas esas, elijo, algunas se eligen por sí mismas. Porque algunas son el chiste de Landrú del 24 de marzo de 1976, Caloi y la campaña de los papelitos en el mundial. Hay algunas que no pueden sino ser esas, pero hay muchas otras que podían haber sido tanto esas como otras. Ahí fue también dónde poner el punto final de esa narrativa, cómo nivelar la representación de los actores, fueron decisiones que tuvieron distintos componentes.

APU: El libro arranca con lo que fue la “nacionalización del humor gráfico” en Clarín ¿Qué significó ese momento para el diario?

FL: La "nacionalización" la pongo entre comillas, como un término alternativo, así es como se la recuerda, así es como los dibujantes y los humoristas en la jerga la reconocen. Así es como la menciona Sasturain, la conceptualiza y refleja un proceso que es un poquito más largo. No fue que todo sucedió aquél 7 de marzo de 1973 cuando se estrenó la nueva página de humor, eso fue como el evento más importante en términos de publicidad. Landrú ya estaba en el cuerpo del diario a principio de los años ´70, estaba Caloi también trabajando en el diario, estaba Ian que era polaco pero que se considera un humorista argentino. También estaba Dobal, había como una apuesta que tuvo su plato más fuerte en esa página del 7 de marzo. Que además, se inscribe en un proceso que tardó en completarse, con “El Loco Chávez”, no todo ocurrió en marzo del 73. Pero sí, en marzo del 73 entraron los dibujantes de la contratapa que a mí más me interesan, lo que se incorporó después no me interesó tanto.

APU: Eso necesariamente le dio actualidad a esos dibujos.

FL: Exactamente. Esos dibujos dejaron de ser importadores de ideología norteamericana, en un sentido amplio, tendencioso del modo de vida norteamericano, las costumbres, la vida cotidiana, el consumo, los roles de los padres. El costumbrismo de las tiras norteamericanas fue reemplazado por recuadros y tiras hechos por argentinos, que trabajaban primero leyendo los diarios y después dibujando. Por suerte ocurrió eso para mí porque me empezó a interesar nuevamente la historia y hay un diálogo importante entre esas viñetas, lo que informa el diario y los posicionamientos que toma el diario.

APU: ¿Cómo analizaste eso, como para no ver una réplica directa de la línea editorial?

FL: Metodológicamente intenté construir un dispositivo de análisis que me permitió de alguna manera sistematizar la ubicación, no sólo espacial en el diario, sino también social, política de cada unos de los humoristas como anunciadores de sus propias viñetas en un todo que es Clarín. Ese sistema incluyó incorporar la dimensión, obviamente de las noticias de Clarín. Un trabajo de archivo enorme que ahora me doy cuenta que me sirve para un montón de otras cosas, más monumental de lo necesario posiblemente por como entré al tema.

El pronunciamiento de la línea editorial, el comportamiento de Landrú en el cuerpo del diario que reveló el mayor diálogo y mayor articulación de su trabajo con la línea editorial y todo eso con el espacio de los humoristas de la contratapa. Además, lo desarmé un poco en función de lo que ellos se dieron en llamar a sí mismos “La patota de los humoristas”. Que eran como la generación más joven y renovadora: Crist, Caloi Fontanarrosa y Broccoli que en ese momento andaba por ahí, de los que aparecían como de otra generación como Ian y otra política estética como Dobal. La idea de sistema me parece importante para mostrar lo que cada una de estas viñetas, recuadros, no es solamente en términos absolutos lo que dicen que están haciendo, sino lo que hacen en el contexto de todas estas otras enunciaciones que funcionan en el sistema del diario.

Para entender cómo se posiciona un humorista frente a un evento, por ejemplo, eso se advierte sobre todo, si uno ve de qué otras maneras se posicionaron otros. Es un trabajo muy engorroso porque es un trabajo de retazos muy chiquitos y muy mezquinos. Era muy difícil hacerlas hablar a las viñetas para que dijeran algo distinto a lo que sus propios personajes decían. Esta cuestión de buscar la especificidad en un conjunto, es una de las cosas que me permitieron hacer hablar a las viñetas.

APU: Si querés entramos a lo que sería lo más específico en tu trabajo que tiene que ver con la representación durante la dictadura. ¿Cómo viste que se podía trabajar y representar las ideas pero también el marco de censura en estos tres distintos grupos, Landrú, la “patota” y Dobal?

FL: Desde la dictadura hasta Malvinas, porque el corte es en Malvinas. Poco antes de Malvinas ya se nota que todo es distinto y después de Malvinas sin duda. En esos años hay algunas cosas que me surgieron del trabajo, una es que había más información de la que pensaba sobre lo que pasaba en términos de represión. Pero que esa información era fragmentada e incompleta, por lo tanto, era un elemento que hacen a pensar un proceso de construcción social sobre el fenómeno de la desaparición y la represión. Es interesante mirar, no sólo el ´76, sino desde fines del ´74 y el ´75 que es donde además las representaciones son mucho más explícitas sobre la represión clandestina. Las formas de representación se transformaron después del golpe pero subsistieron, de alguna manera se hicieron eco de las cosas que de manera fragmentada, inconexa y desarticulada, circulaban sobre el terrorismo de Estado. Por lo tanto, lo interesante fue encontrar algo, no no-encontrarlo.

APU: Ahí remarcas que quien más libertad tuvo fue Landrú para poder hacer presente cierta parte del discurso, sobre todo, ya a partir del ´76.

FL: Otra cosa interesante ahí, es que siempre se remarca que las viñetas de humor, que el humor “es un discurso de resistencia, de oposición”, que todos estos humoristas aprovecharon ese lugar para decir lo que nadie se animaba. Y no es cierto, más allá de los actos de resistencia que ellos hayan podido hacer. Sus discursos también quedaron atrapados en un sistema enunciativo controlado por un poder desaparecedor, censurador, vertical y autoritario. Si uno piensa que existieron actos de resistencia, lo más interesante es verlos cuando ocurren como efecto de sentido, no necesariamente buscados por los humoristas por la distancia del efecto de sentido y la voluntad del humorista de querer o no, enunciar, apoyar, acompañar.

El trabajo se dedica un poco a tratar de desarmar esta idea “el consenso o la resistencia”. Y ahí Landrú aparece como un humorista que por su cercanía al poder y su comodidad con el discurso de los militares, por su acuerdo en un montón de cosas, también se podía burlar con mayor legitimidad y menor riesgo del poder. Hay un tête à tête mucho más directo entre Landrú y el gobierno que obviamente, los humoristas de la patota que se la pasaban hablando de cualquier cosa en la contratapa mientras todo esto sucedía.

Es un tema interesante para pensar sobre el tema de la censura durante la dictadura. El hecho de que existieran estas tiras, de que se produjera humor, incluyendo al poder. Además, también debería ser pensado como una herramienta para la legitimación del poder, para demostrar que el poder por más autoritario que fuera permitía que la gente se abriera sanamente. Aún queriendo resistir había algo concensual en estos espacios humorísticos en el medio de lo que ocurría, me pareció interesante y eso me permitió pensar el trabajo con el humor.

APU: Marcás también que les permitió a esos humoristas subsistir.

FL: Es evidente, tenés un muñequito que sale todos los días en el diario, no puede dejar de salir porque si te desaparecen es evidente que no estás.

APU: De los tres casos el que más me interesó es el de Dobal, no sólo por el discurso que asume, sino porque está menos visibilizado; quizás también por su humor gráfico que no llama a mayor interés. Landrú, Fontanarrosa tienen mayor difusión por otros medios no sólo por Clarín. Dobal aparece ahí como una figura menos importante, y ahí encontras como una ligación más directa con una idea de Nación.

FL: Claro, en sus valores tradicionales, es una cercanía que por rebote revela un acuerdo de sentido. Pero lo que está mostrando es ese amor a la bandera, a la patria, a la libertad pero mimetizándose con el discurso tradicional autoritario.

APU: ¿Encontraste referencias a Dobal en algún otro espacio?

FL: No, sobre Dobal no encontré prácticamente nada. Sí encontré referencias a su perfil de dibujante y su trayectoria en los medios de prensa y sus dibujos tan parecidos con las historietas de los años ´40 y ´50, pero no es un personaje que haya circulado tanto.

APU: ¿Qué otras líneas de investigación te abrió el trabajo con las viñetas?

FL: El trabajo, el libro, el argumento se cierra en la dictadura por muchísimas cuestiones, entre otras que tenía que terminar. Es muy complejo todo lo que empieza a ocurrir a partir de Malvinas y es interesantísimo como proceso social de reconstrucción de representaciones sobre ese pasado y la vinculación con ese pasado. Con la escritura del libro me quedé muy enganchada con el período transicional.

Tengo pendiente continuar, mucho más focalizadamente en las desapariciones y este encuentro de la sociedad con el horror que estuvo fragmentariamente presente; pero que no se conocía en la dimensión, la magnitud y la fenomenología a partir del “Nunca más”. La montaña de cadáveres exhumados a la salida de Malvinas, ahí se abre otro proceso que es fascinante y sería como la segunda parte que yo quiero seguir trabajando desde el humor y tal vez, desde otros registros discursivos.

Una de las cosas que tiene este trabajo con del humor de Clarín, es para el historiador la única posibilidad de tener un objeto que parece como recortado empíricamente, como lo hacen los de las ciencias duras. Porque tengo el mismo diario y el mismo grupo de humoristas todos los días a lo largo de 11 años y son todos los mismos en el mismo sistema, transformado al calor de las transformaciones sociopolíticas de Argentina. No es lo mismo Clarín de 1973 que el Clarín de 1983. Permite seguir a través de este recorte una evolución que es la evolución de la sociedad a lo largo de esos años. Es un objeto que tiene una continuidad y una estabilidad a lo largo del tiempo que es muy interesante para trabajar.

APU: En el pre ´73 se puede observar una capacidad para poder mostrar el horror, representarlo, como que la sociedad también aceptaba esa imagen.

FL: Claro, de todas maneras son dos cosas distintas. El posicionamiento de la sociedad con respecto a la violencia que es muy difícil de estudiar y que el humor gráfico o cualquier discurso se queda corto porque es un fenómeno muy complicado. Pero sí con respecto al conocimiento de determinados aspectos del dispositivo represivo.

Uno se horroriza, cuando vi esa imagen de Landrú en el ´73, el tipo tirado en una mesa y el otro con una picana en la mano haciendo chistes porque no le alcanzaban los volteos para torturarlo. La lectura que tengo de esa imagen por la cual decidí hacer todo el trabajo, no es la misma lectura que tenían en ese momento, ni Landrú, ni los que decidieron que esa viñeta iba a salir publicada, ni nadie. No deja de haber interrogantes pero nosotros tenemos una mirada que recoge en lo que sucedió después un proceso etimológico del conocimiento, lo que ocurrió que es posterior al fenómeno mismo.

Lo interesante es interpretar, analizar estas imágenes, estos destellos como parte de ese fenómeno que recién empieza ahí y encuentra como un momento de decantación fundante en la imagen de los 30 mil desaparecidos, con un juicio y demás. Pero ese lugar es anacrónico para un momento donde esa representación fue publicada, entonces, lo interesante de este trabajo es también desandar los lugares comunes. Con los cuales uno naturalmente o espontáneamente va a mirar las fuentes del pasado.

APU: También esto de la representación, en este caso desde el humor, el hecho de representar un torturado después se vuelve casi imposible, ejemplo interesante, yo tampoco las había visto.

FL: Después circulan en la revista “Fierro” y en otras revistas de la transición democrática, imágenes que son muy alusivas, tampoco me interesa trabajar las revistas humorísticas, esto me interesa como sistema discursivo. También, es interesante pensar que estos humoristas están trabajando dentro de Clarín. A último momento encontré un trabajo que me permitió pensar, es una referencia muy chiquita pero son cosas que no he podido contar con ellas porque nadie las hizo pero cuando fueron apareciendo fueron siendo relevantes para comprender la especificidad.

Fontanarrosa en el mismo momento en que publicaba en Clarín, las viñetas que yo analicé, en otras publicaciones hacía otras representaciones más directas y más alusivas, porque precisamente la legitimidad de sus palabras para Clarín, estaba determinada por todo este sistema enunciativo. En otras revistas él tenía otras libertades, otros recursos y otras posibilidades de decir antes y durante la dictadura. Que desaparezcan quiere decir que desaparecen del diario Clarín, no quiere decir que no son representables como tales en cualquier otro dispositivo dibujado, creo que eso sería erróneo.

APU: Tanto Clarín como los militares, remarcas, en algún punto no estarían tan atentos a la potenciabilidad simbólica de las viñetas. Habría un espacio en el cual tampoco había tanto control sobre el discurso que generaban.

FL: Eso es un presupuesto de trabajo, las pocas entrevistas que hice en tanto a reconstruir cómo era la cocina de esa contratapa y demás, descubrí que no había nada. Pero mirando a los humoristas y las cosas que dijeron, no les daban ni cinco de pelota porque si no, no hubieran podido decir las cosas que dijeron. Me parece que Clarín hizo una apuesta por el humor nacional en el marco de un proceso de modernización y de crecimiento comercial, pero nunca le otorgó a ese lenguaje y a ese dispositivo, demasiada importancia. El humor es otro de los sentidos comunes que se chocan con el sentido común de la resistencia. Otro sentido común es que el humor “es una pavada y que no hay nada peligroso ahí”. Por supuesto que operó una autocensura enorme, porque esto no quiere decir que los tipos no hayan trabajado en el marco de una censura, de un aparato terrorista. Pero pudieron negociar consigo mismos de qué manera negociar esos problemas o sobrevivir a esa situación.

APU: Otros de los momentos claros sería la guerra de Malvinas. ¿Cómo analizaste el discurso desde el humor?

FL: El de Malvinas es un capítulo distinto, el tema de Malvinas me parece muy árido. La verdad que cuando me tuve que disponer a hacer ese capítulo al principio lo hice a regañadientes porque los temas los fui armando en función de la cronología y de lo que todos sabemos. Pero otras cosas las fui tomando de lo que el trabajo empírico me mostraba.

Yo pensé que iba a trabajar el Mundial del ´78 y me encontré con que no había nada, en términos del humor gráfico tiene cosas interesantes que me permitieron analizar el entorno del mundial pero el mundial en sí mismo, no. El capítulo de Malvinas es más fácil en términos de elaboración porque atraviesa un problema que está recortado por un evento fechable, entonces, se trabaja de otra manera, me divirtió hacer crónicas de la guerra.

Además es un suceso que se va contando día a día, hay enemigos, es muy fácil a pesar de que me llevó mucho trabajo sobre todo la crónica. Es más fácil de ordenar, parte de mi investigación es más artesanal en la construcción del argumento, acá es más evidente.

APU: En esa sencillez uno podría ver que hay como un seguimiento de esa realidad en las viñetas más directo a veces con el discurso de Clarín, pero también del gobierno y la información que había.

FL. Claro, además es mucho más claro qué es lo que estás buscando, porque estás buscando algo sobre un evento concreto, que se informa. Los desaparecidos no se informan, entonces, todo es mucho más neblinoso.