Procesos históricos y generaciones

Una respuesta de Gabriel “Gallego” Rodríguez, militante del Movimiento Evita, al artículo «La generación fallida: o cambiamos o nos extinguimos«.

Existe en la militancia popular una sensación de “autopercibir” nuestra práctica militante en términos estrictamente generacionales y, muchas veces, de esto resulta una noble y loable autocrítica “generacional”; pero estas miradas también pueden resultar inconducentes, parciales, si no nos entendemos como parte de un proceso histórico que no empieza ni concluye con nuestro recorrido biológico, sino que es la continuidad de otros procesos históricos, compuestos de avances y retrocesos, que nos llevan al presente. Porque nuestros recorridos militantes, con aciertos y errores, son apenas un mojón en el largo camino de lucha popular.

En este sentido, en el actual momento de retroceso popular, con sus incertidumbres y complejidades, tendremos que despojarnos de nuestras culpas “generacionales”. En todo caso, es lo que toca, muchachos y muchachas: aquí estamos, vivitos y coleando, parados del lado de la trinchera en la que tenemos que estar, ni derrotados ni resignados.

La década ganada significó un momento de avance popular y reparador en términos de distribución del ingreso hacia el corazón de nuestro pueblo, pero la no concreción de transformaciones estructurales, que no cambiaron de cuajo las condiciones materiales de ese pueblo, constituyó un límite y un freno a ese avance. Y, por si esto fuera poco, el errático y fallido gobierno de Alberto, lleno de errores autoinfligidos e infligidos por los propios, empeoró aún más esas condiciones materiales, constituyendo así el fin de un ciclo.

La mirada autocrítica de la década ganada, de la que fuimos parte activa, asumiendo con plena conciencia la conducción de NÉSTOR Y CRISTINA, dejó también como saldo, entre tantas otras taras, la burocratización de la militancia. Esto no fue patrimonio exclusivo de una generación: cruzó transversalmente a todas las generaciones, incluyéndonos a los veteranos.

Pero esto es solo una parte de la verdad. La otra parte de la verdad, auspiciosa y en forma de buena noticia, es que fue precisamente la década ganada la que dejó un piso de organización popular superior respecto de otros momentos históricos, por ejemplo, los noventa: el anclaje en la memoria histórica del peronismo de esa década no fue construido meramente desde la retórica ni desde el relato (como gustan decir ahora), sino fundamentalmente sobre una realidad concreta, más allá de los límites ya mencionados.

Todo esto hizo posible la incorporación de miles de pibes y pibas a la construcción de un sueño colectivo, “toda una generación”. Es por eso que el desafío de la etapa es recuperar esos sueños y esa épica. ¿En condiciones desfavorables? Claro que sí; de eso se trata esta changa de querer transformar la realidad, de remar muchas veces contra la corriente, porque, como diría mi santa madre: “con yuyos cualquiera es brujo”.

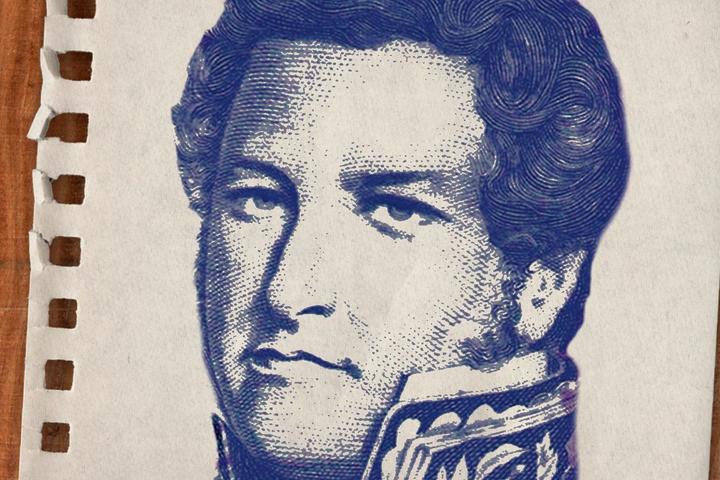

¿Se imaginan ustedes a San Martín relegando su causa libertadora porque, al momento del cruce de los Andes, no contaba con señal de GPS?

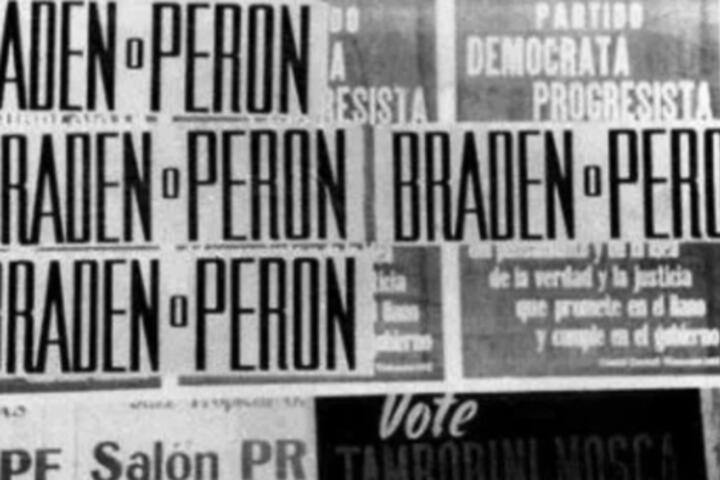

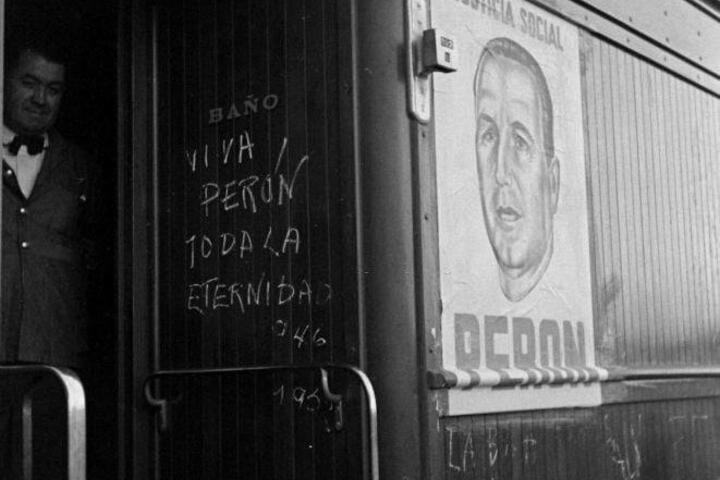

¿Se imaginan ustedes al general Perón resignándose a no empoderar a los trabajadores porque su lugar en el organigrama nacional consistía en una ignota subsecretaría?

¿Se imaginan ustedes a aquel casi desconocido Néstor Kirchner dudando al momento de refundar la patria porque su caudal electoral era un exiguo 20 %?

Todos estos ejemplos están cargados de connotaciones épicas, pues de eso se trata. Los compañeros de los setenta hablaban del “puño en el colchón”: nunca, pero nunca, la famosa correlación de fuerzas favorables es un hecho mágico; hay que construirla, así como hay que construir el acierto político.

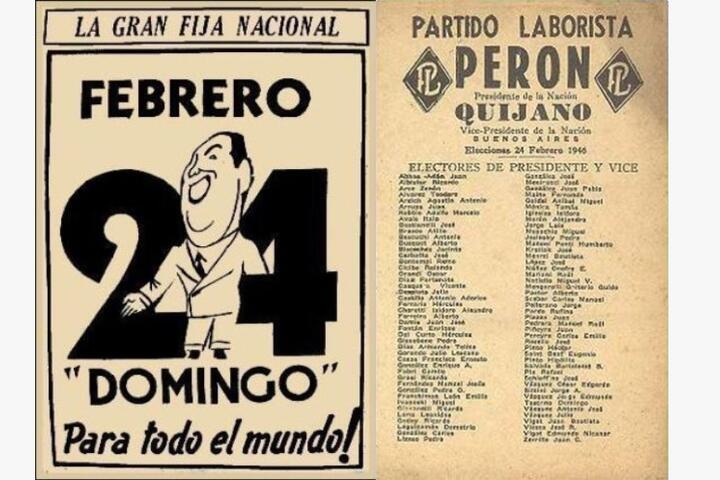

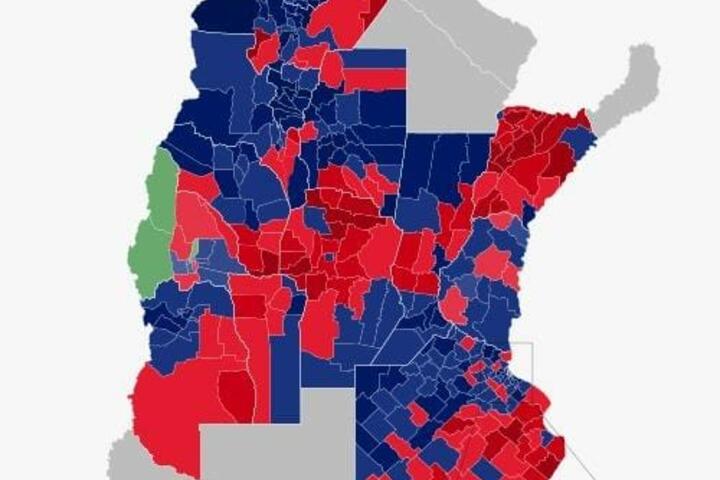

Y, a propósito de procesos históricos, el momento de mayor avance popular (1945-1955) fue abortado a sangre y fuego por la Fusiladora; la gloriosa resistencia duró 18 años y la victoria apenas una primavera, dando paso a la noche larga y oscura del genocidio neoliberal.

Y, siguiendo con los procesos históricos, la irrupción de Néstor fue el resultado del Argentinazo del 2001, al que supieron contribuir no solo los límites de la convertibilidad de Menem, Cavallo y De la Rúa, sino también el aporte de esos destartalados militantes noventosos que, desde la intemperie y los márgenes, supieron poner su granito de arena a la caída del consenso neoliberal.

Pero, como verán, la historia se discontinúa y a veces surfea en su inestable equilibrio.

Nos guste o no, y porque la verdad no tiene remedio, a diferencia de la Fusiladora, en esta etapa —y más allá de esta democracia restringida, liberal, insatisfecha, floja de papeles o como queramos caracterizarla— tenemos la tarea de profundizarla en favor de los intereses populares y, por qué no, también interpelarla. Por favor, ¡no le regalemos esa tarea a Milei! Ya comprobamos lo que eso significa.

Más allá de todos estos atenuantes, en la actualidad resulta que es nuestro propio pueblo sufrido quien nos da la espalda en las urnas, y esto resulta una verdad irrefutable que amerita salirnos de nuestros propios círculos concéntricos, endogámicos y tiktokeros, que abrevan en las patéticas bajadas de línea del gato Silvestre, indicando lo que tenemos que hacer cual Maestra Ciruela. Todo esto nos aleja de la verdadera percepción de la realidad y del sentir de nuestra gente.

Tomás Borge (comandante de la revolución sandinista nicaragüense) hablaba de la paciente impaciencia. La impaciencia resulta una actitud comprensible y hasta necesaria muchas veces: nos indigna y nos revela el sufrimiento de nuestro pueblo, y así debe ser; de lo contrario, seríamos máquinas y no militantes populares.

Ahora bien, la paciencia también resulta una condición necesaria para analizar y reflexionar sobre el presente con registro de perspectiva histórica, sin que esto signifique caer en la abstracción absurda ni en la masturbación ideológica.

En tiempos de incertidumbre y desconcierto, tenemos que, como mínimo, aferrarnos a la certeza de no volver a cometer los desatinos y errores que nos trajeron hasta el aquí y ahora.

El piso de organización popular superior que supimos construir y que heredamos de nuestra tradición de lucha es de un valor imprescindible a la hora de resistir, pero, fundamentalmente, a la hora de escribir esas nuevas canciones que sean alternativas superadoras al nuevo y cada vez más injusto mundo del trabajo; a un nuevo —o no tanto— modo de acumulación del capitalismo reconvertido en financiero; con una nueva subjetividad reinante en nuestra sociedad. Hablamos de nuevos paradigmas y nuevas esperanzas que concluyan en un nuevo proyecto de país.

Pacienciaaaaa… ¿cuándo y cómo sucederá eso? No tengo ni idea. O, en su defecto, entreguémonos a la imaginación de la historia; pero si no lo pensamos, no lo hacemos y no actuamos en consecuencia, no sucederá nunca.