¿Qué es un acto sexual?

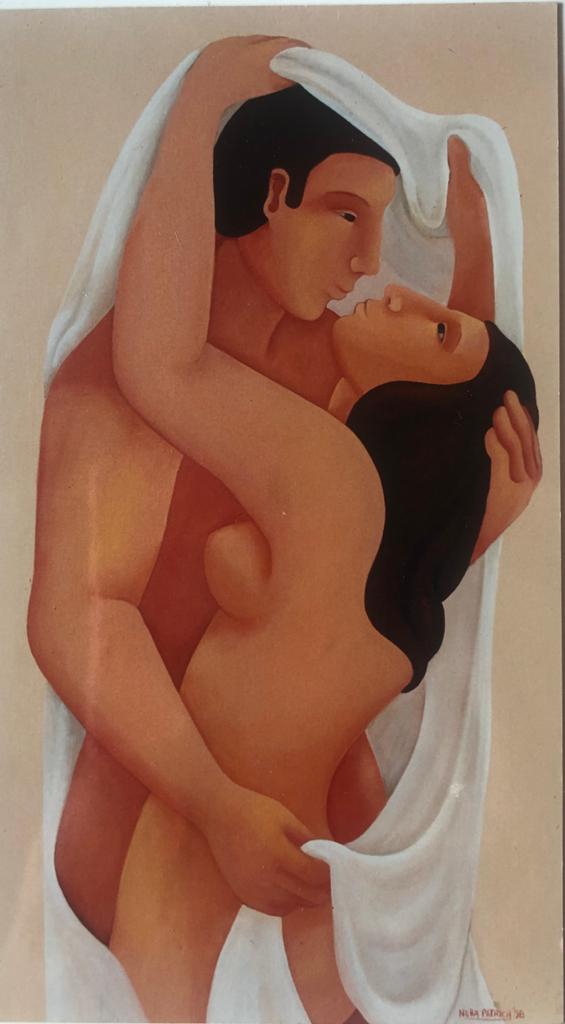

Por Dani Mundo | Ilustración: Nora Patrich

Por decisión del autor, el artículo contiene lenguaje inclusivo.

La previa

¿Quién no sabe lo que es un acto sexual? Cualquier persona podría improvisar una teoría. Igual, lo sé, diga lo que diga acá será o podrá ser impugnado, porque cada une tiene su idea evidente de lo que es el sexo. Pero vale la pena jugar un rato.

Obviamente, ésta es una pregunta que atrasa, porque cualquier idea que tuviéramos del sexo se hizo trizas con la pandemia. Por ende, habría que preguntar qué es un acto sexual en pandemia. Pero en este caso estaríamos analizando el efecto sin conocer las causas. La pandemia no cambió lo que pensábamos del sexo, sino que volvió obligatoria lo que antes parecía ser una simple opción desvalorizada. Aún negamos la potencia que tenía y tiene el sexo virtual. La única certeza que la pandemia no pudo derrocar es que tener sexo implica riesgos. No solo riesgo al contagio, que la pandemia extremó, sino también los riesgos de perder la identidad, de transgredir límites, de derrocar mecanismos de defensa y de negación. Por otro lado, el sexo solitario, que hasta hace poco tiempo solo un “rarito” hubiera considerado un acto sexual, se volvió casi obligatorio, pues lo que imaginamos como acto sexual propiamente dicho trae consigo no solo el riesgo sexual, sino lo que es peor, casi, el rechazo social. La estigmatización del encuentro, que como medida sanitaria posiblemente sea lo mejor, libidinalmente instaura un nuevo orden de afectos y vínculos. De cualquier forma, mis amigues no dejan de quererme cuando les confieso que tuve sexo con extrañes.

Penetrar

Es cierto que antes de la cuarentena el acto sexual ya venía mutando. El concepto y la experiencia del sexo cambió radicalmente entre lo que mi generación entendía y practicaba por tal cosa, y lo que eso es hoy en día. Cambiaron también los géneros, y se puso en cuestión la centralidad y el dominio del hombre. Las críticas e impugnaciones al dominio masculino vienen acompañadas, lamentablemente, con su reverso, la violencia de género, que en muchos casos termina en el feminicidio. La impotencia real o fantasmática suele generar prepotencia descontrolada. Si para la impotencia de erección el hombre inventó el Viagra, que lo recoloca en su lugar de macho penetrador, para la falta de argumentos válidos que justifiquen o atemperen sus históricos atropellos de violencia y desatención, no encontró sustitutos químicos ni políticos.

Para gran parte mi generación que ronda los cincuenta, un acto sexual es sinónimo de coger. Un lugar común en esta generación era y es el reclamo masculino de sexo, y diferentes estrategias femeninas para eludirlo. Esta caricatura realista, por suerte, está siendo demolida. Lo que no fue demolido del todo es que coger se relacione con la penetración. Cuando yo era joven, a nadie se le hubiera ocurrido decir que cogió con alguien pero que no lo penetró ni fue penetrado —en nuestra cultura, en la que casi todo fue deconstruido, aún hoy penetrar no tiene el mismo valor que ser penetrado. Sé que algune puede ofenderse y decir: no, sos un retrógrado vos, un coitocentrado sos: coger ya no es penetrar o ser penetrado. Y sí, lo sé, pero imaginariamente el acto sexual sigue relacionándose con la penetración. Con la penetración y con acabar, es decir, con el orgasmo. Esto también debe ser demolido.

Tanta es la ceguera masculina que durante milenios el orgasmo femenino fue descartado, y se estaba convencido que la penetración era el mejor método para que la mujer alcanzara su goce. Si no gozaba era porque tenía problemas. Hasta ayer mismo tal creencia científica seguía vivita y coleando. Que hayamos descubierto su falsedad es alarmante para la fantasía masculina: ni el hombre ni el pene son necesarios para el orgasmo femenino. El hombre es desechable y reemplazable por apósitos que cumplen mucho mejor esa función. De hecho, todo ese evento sobrevalorado podría reducirse a un simple acto mecánico y desapasionado, lo que le quitaría ese plusvalor que le otorga la sentimentalidad. Hay que comprender que los sentimientos y afectos podrían encarnar la última mercancía puesta a circular por el capitalismo. Si el acto sexual se concibiera como una máquina desapasionada, tal vez distinguiríamos sexo de amor. Ambos saldrían ganando. Eso sí, sería un duro golpe para el narcisismo y el egoísmo masculino. El universo tal vez no gire más alrededor del falo. A la larga, también será liberador para él.

Felicidad

No sé si ahora mismo sigue siendo así, pero hasta hace poco tiempo el acto que representaba o consumaba el ideal de felicidad era el acto sexual, y el orgasmo era su metonimia: la parte por la que asumía valor todo el resto. Leyendo uno de los últimos libros del importante filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi me encontré con una comparación extraña, pero que interpreto como síntoma social. Berardi afirma que el “clímax catártico de una emoción estética es un evento que se asemeja a la descarga orgásmica”. Esta idea no solo es una exageración, es también peligrosa. Si fuera cierta y a mí me agarrase un orgasmo en la sala del museo mientras miro el cuadro que me extasía, los cuidadores de la sala tardarían segundos en esposarme y echarme a la calle. Sin embargo, Berardi capta una creencia generalizada: el orgasmo como modelo de plenitud, satisfacción y relax. En una afirmación como ésta se condensa lo más recalcitrante de nuestra sociedad, que hizo del sexo un entretenimiento inofensivo soldado al placer y al goce. Lo que nuestra sociedad debería entender es que placer y frustración son dos caras indisociables de un mismo fenómeno.

Esta centralidad que se le da al sexo en nuestro imaginario de felicidad es el resultado lógico de décadas y décadas de haberlo considerado como la quintaesencia de nuestra personalidad y nuestra identidad: todo lo que nos pasaba dependía de si “habíamos cogido bien o no”, si éramos o no éramos unos “mal cogidos”, si éramos normales o putos, frígidas o “conchudas”. Nuestras búsquedas, nuestros traumas, nuestros secretos más preciados, todo era sexual. Bueno, hemos descubierto la falsedad de estos imperativos. No es fácil asumirlo. ¿Por qué? Bueno, porque implicaría aceptar, como supo escribir el “Negro” Fontanarrosa, que hemos vivido equivocados.

Esa centralidad que se le dio a la sexualidad en la época moderna colapsó, y lo que ocurrió fue entonces que la sexualidad se volvió algo tan superfluo que pasó a depender de la propia autopercepción, lo que abre la posibilidad de ser de un sexo o de otro o de otro de acuerdo a una decisión personal. No es que no crea que podamos autopercibirnos de un sexo, decidir en consecuencia y ser de uno o de otro o de otro género, más allá de lo que la biología haya impuesto a priori. A la gente de mi generación le cuesta aceptar que estas decisiones no sean híper densas y traumáticas, como parecen no serlo para les jóvenes. También se puede interpretar que los modelos sexuales que legamos están vencidos, que no nos queremos hacer cargo de nuestros errores, y que liberamos a la juventud a su decisión individual (que es el complemento psíquico de la orden social “sálvese quien pueda”). Si cualquier diferencia sexual es política, la autopercepción y la “liberación” individual pueden quizás funcionar como ofertas que lanza el propio mercado afectivo cuando el viejo producto está descatalogado. Una nueva forma de sometimiento.

Ahora bien, el sexo tal vez no solo dejó de ser algo traumático, tal vez también dejó de ser algo interesante. Ya el rencoroso Arthur Schopenhauer decía que el acto sexual es el más aburrido de los actos humanos. Muchas cosas pasaron desde que Schopenhauer elucubraba esta idea. Las nuevas generaciones tendrán una relación más libre con el sexo, siempre y cuando tengan todavía alguna relación.

Lo interesante

¿Por qué el acto sexual dejó de ser interesante? Responder esta pregunta implica escribir una tesis de psicología o de pornografía. Por ahora voy a dar un rodeo para enfrentar este interrogante. Muchos de mis amigos heterosexuales (y los homosexuales también) me confiesan que prefieren que su pareja acabe antes, y después acabar ellos. Viven esto como un gran avance democrático. Se sienten orgullosos. Puede ser un avance democrático, pero también es una avanzada hipócrita. Cuando cogen dos personas, se hace presente una multitud. Creen que “haciendo gozar” escapan al mandato del falo, sin advertir que este mandato cambia y se adapta a las nuevas exigencias culturales. Sería un sapo difícil de tragar aceptar que el hombre es un instrumento reemplazable o innecesario para que la otra goce. Yo sigo creyendo que en el acto sexual siempre se juega algo de poder. Algo de poder, de narcisismo, de fantasía, de egoísmo y de violencia. Sin todos estos rasgos, tendríamos que darle la razón al joven Schopenhauer.

Obvio, todas estas características que rodean al sexo son rechazadas por nuestra sociedad. A nadie le gusta que lo acusen de egoísta. Pero este rechazo confirma su importancia, no por una simple mecánica de inversión, sino porque al mismo tiempo son ofertadas e impuestas continuamente. En el mismo mandato que se censura el narcisismo, se promocionan las selfies y los ❤️. Cualquier acto de violencia es prohibido y se trata de extirparlo. Se considera a la violencia como un gesto bárbaro que la civilización debe erradicar. Esto lo descubrió hace casi un siglo el gigantesco psico-historiador Norbert Elias. Solo que Elias aseguró que la violencia no es erradicable, sino que se tramita de diferentes formas, cada cultura a su manera. Elias recurrió al ejemplo del cine para dar cuenta de nuestra manera de tramitarla y sublimarla. Con el sexo pasa algo similar. Solo que desde Freud sabemos que la mirada carga con una gran pulsión erótica, tan o más importante incluso que lo que se entiende comúnmente por acto sexual. De hecho, ver y excitarse con lo que se ve tranquilamente debería ser considerado un acto sexual —lo es.

¿Por qué el penetrador podría “desear” que su pareja acabe antes, para luego, una vez liberado de ese peso, acabar él y cumplir el mandato masculino cool? Puedo imaginar un par de motivos. El primero, que cuando acaba el que cumple la función de penetrar, por lo general se acaba todo el acto sexual. Esta regla de dos básica tiene pocas excepciones, una es que el penetrador imagine, como nos enseñó Beatriz Preciado, que su pene es un dildo de carne y pueda seguir cumpliendo su función de otras maneras. No hay que olvidarse que el penetrador introduce en el cuerpo del penetrado un instrumento enhiesto y potente, más o menos gordo, más o menos largo, y que cuando lo saca es un órgano pequeño e insignificante del que cuelga un apósito de plástico. Simbólicamente todo esto tiene que tener un sentido. Un sentido traumático. Si el hombre aceptara que su eyaculación no es necesaria para el sostenimiento de su masculinidad, tal vez podría terminar en cualquier momento. No sé si estamos preparados para eso.

Orgasmo

Suponer que el acto sexual tiene como objetivo el orgasmo y particularmente el orgasmo masculino, es un modo muy limitado de concebirlo. Ese acto al que se le adjudica tanta importancia, finalmente es —como sostiene el psicoanalista Luciano Lutereau— una vivencia muy difícil de narrar. Se narran otros episodios del acto sexual, no el orgasmo. El orgasmo es un espasmo sin relato, el momento más pleno y al mismo tiempo el más vacío, tan pobre (o rico) que no lo sostiene ni su recuerdo. Supone descarga y satisfacción, y “a otra cosa mariposa”. La pregunta que se impone es: ¿y si fuera auténticamente así?

Esta concepción orgasmocéntrica del coitocentrismo se complementa con la exigencia de las sensaciones de placer. Hasta hace muy poco tiempo éste era el modelo del acto sexual dominante: se relacionaba básicamente con el placer y la satisfacción. Esta concepción es la más limitada de todas las opciones posibles. Así como para el hombre, acabar y dejarse ir con el orgasmo representan el fin del acto sexual, así durante muchísimo tiempo se concibió que la mujer ni siquiera tenía acceso a ese sentimiento de plenitud y vaciedad.

Hoy, invirtiendo esa creencia científica que suponía que la mujer no tenía orgasmo, pasamos a otra concepción que afirma que la mujer siente múltiples orgasmos, y que tiene diferentes modos de manifestarlo —incluso puede gozar sin dar ningún signo externo de haberlo sentido, lo que al hombre lo hundiría aún más en la incógnita: ¿seguiré siendo el Jefe?. En el hombre es diferente, porque el orgasmo está pegado con acabar, y acabar con eyacular. Una escena muy triste y limitada.

Fake news

Más que con la descarga y la satisfacción, el acto sexual debería apuntar a otro tipo de experiencias: experimento y exploración. Alucinación, transgresión y caos sensible. Nos debe poner a prueba. Al fin y al cabo, el acto sexual es el acto más mecánico que somos capaces de repetir los seres humanos. Habría que buscar la diferencia en esta repetición mecánica.

Un virus de fácil transmisión y contagio simplificaría las opciones sexuales de los seres humanos al máximo. Lo malo (o lo bueno) es que esa opción totalitaria que impone el virus es la que ya había elegido nuestra sociedad, aunque imaginariamente la adornara como una fiesta con globos y bengalas. Hace tiempo que nuestra sociedad renunció a la exploración. ¿Será que cree que ya está todo descubierto?

Cuando les pregunté a unos amigos qué era para ellos un acto sexual, uno me respondió: ¿me estás preguntando si cuando cojo soy yo o si soy un personaje? Si no revolucionamos nuestro inconsciente saturado de fake news, el sexo seguirá funcionando como una descarga en búsqueda de satisfacción y relax.